2025年1月,小提琴家杨天娲呈现伊萨伊《六首小提琴无伴奏奏鸣曲》的独奏会引起了轰动(地点:上海交响乐团演艺厅)。

上海的古典音乐爱好者确实是见过世面的。不管怎样的明星演奏家或名团来访,哪怕热烈的气氛不时会有,但你不拿出真正顶尖的水平,要在乐迷中引发持续的讨论和震动是不可能的。相反,“明星塌房”式的吐槽评论常常能够听到。

伊萨伊这套作品是异常吃力不讨好的曲目,一场呈现,对演奏者控制力的考验拉到极限,又没有巴赫小无的讨巧之处。可杨天娲这场拉完之后,在乐迷群体之中,真是热闹了一个礼拜不止。半年多前的薇特哈斯(巴赫小无全集),近在眼前的席夫(赋格的艺术),各自成为话题之演,其反响之热烈,却都不足以令杨天娲这场失色。

不夸张地说,一时都有满城(乐迷)争说杨天娲之势了。而且特别、特别关键的一点就是:零差评。

本人当晚出长评在此:。有幸得到机会,在演出之前的两日,对杨天娲进行了一次访谈。感谢李向荣兄与张克新先生的安排。访谈整理如下,足具分量的长篇:

张可驹(以下简称“张”):能否谈谈你早期的音乐生活?

杨天娲(以下简称“杨”):小时候,我就是比较典型的被大家发现很有天赋的,通常所谓的神童。家长也很努力,一直监督我练琴,我也遇到了非常好的老师。从启蒙的老师开始,到后来的王治隆教授、林耀基教授,一直对我精心培养,因此感觉很幸运。

张:你还记得当初灌录帕格尼尼《24首随想曲》的

杨:记得,因为那是我第一次录唱片,根本就不知道是什么概念?当时是冬天,记得非常非常冷,那个年代,录音棚很大,人很冷,录音时间只有一天多一点。这个录音计划是林耀基老师安排的,起初是希望我能够挑战这套曲目。

我从那年5月份开始练,大约用了半年时间,到12月开了一些音乐会,到年底就录了唱片。的确改变了我的生活,因为毕竟在很长时间里,是最小的年龄演奏这套曲目的录音。我不知道现在是否还是?这是我成长历程中的重要事件,当时大家觉得是很新鲜,也很震惊的事。

张:请问你是从何时起,决定成为一位独奏家?

杨:差不多就是那时候,因为从那时开始,我就渐渐明白成为职业的演奏家是什么概念?譬如,要怎样分配时间?还有很重要的一点,就是之前,是我先练好了某些曲目,然后去演出。而帕格尼尼随想曲这次,是先定了演出和录音的计划,然后我再往那个目标上走。这才是职业演奏家的工作方式。

©馄饨皮私房菜

张:你从小就对于现场演出感到兴奋,也喜欢通过演奏和听众交流,可以说这是天赋的独奏家的性格吗?

杨:我想可以这么说,我现在教学生的时候也会感到,这就是天生的,人的性格中的一部分。之前几年,公开演奏停止的时候,我们都会觉得自己被中断了那种交流,有时颇为难受。

张:你曾经提到,德国人对于他们表现音乐的正统性很自豪。请问你到德国学习的时候,那边是如何看待“传统”的问题?不少在德奥两国学习的音乐家告诉我,那里不重视学派,没有门户之见,但也有人回忆,她在奥地利遇见的老师认为只有自己表现莫扎特的方式是对的,而其他人都是错的。

杨:哈哈,尤其是维也纳,他们认为自己是很正统的,萨尔斯堡也是。维也纳的乐队,认为他们演奏施特劳斯的音乐是最正统,有一些传统保护的思维在里面。当然我也充分地理解。毕竟,确实是从他们那边,那么多年传下来,是他们当地的东西。但现在,我认为没有什么很标准的,分得很清楚的学派。

你看,现在德国有多少老师是从俄罗斯过去的?有些是移民过去,有些是在俄罗斯学过的。美系的教师,有多少是犹太血统?而这些人是从哪里传过去的?还是从俄罗斯。相对于早年的时代,譬如卡尔·弗莱什的时候,现在已经分不开了,因为全球化将各种元素都融合在一起。

我想也没有必要去分,只要是好的东西,不仅是技巧上,也是音乐的理解上,只要是有认知的,有一定的基础和底蕴在里面,没有讲究学派的必要。从我到德国直到现在,环境也基本是如此。

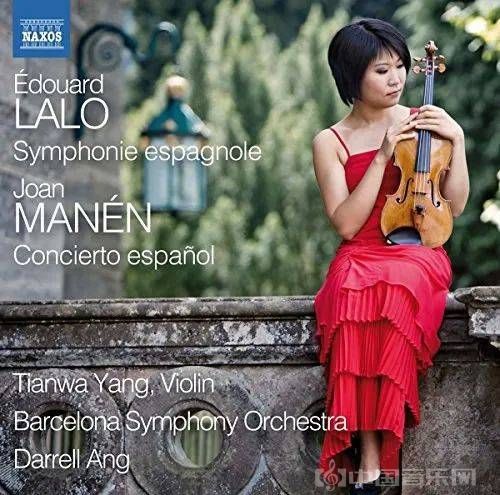

张:你少年时通过帕格尼尼成名,也曾谈到当时你受到拉宾(Michael Rabin)的影响不少,又转而倾慕西盖蒂(Joseph Szigeti)和阿道夫·布什(Adolf Busch)的演奏。仿佛这位小提琴家会走向比较老派的审美,但听你的演奏,又完全不是这样。能否请你自己谈谈你演奏风格的发展?

杨:其实我倒没有去想,自己的风格要往哪个方向发展,只是觉得,音乐这个领域就是学无止境。直到现在,我们还能挖掘出新的莫扎特的手稿,也依然会在不同音乐家的书信中,发现有着很深的意蕴的内容。读了这些,对我们现在关于他们作品的认知,对于演奏的认知,都会有新的启发。我认为最重要的是,我们一直要去学,去探索这些东西。

由此让我对于作品,对于整体的音乐表现的理解,都得到……应该说是“更新”吧。从这个角度来说,演奏的风格肯定会有所改变,但我并不是希望自己往老派去改变,或者往新派去改变。我只是希望,如果我能每天,每周,每月都学到新的东西,自己就能不断重新思考,继而认知很多我认为我已经知道的东西。

张:当初你为何会如此钟爱拉宾的演奏?当然他异常高光,可相对于海菲兹、米尔斯坦或奥伊斯特拉赫,为何对他有些情有独钟?

杨:拉宾最后是很悲惨的一个人物,大概是他30岁以后的状况。真的是直线滑坡式的下降,后来的现场录音和他鼎盛时期的演奏,差别是根本没法比的。小时候特别喜欢他,是因为感到他的演奏中有一种很自然的,很直观,很直接的东西。当然我认为,他进入成年之后直线下降,也和这个有关。

少年时太有才华了,很多都是直觉的东西。直觉用完了之后,如果你不能往上走,就只能往下走。但我特别欣赏之处,就是他直觉的演奏中,有很多特别自然,特别来自内心的东西。所幸,录音还是留下了他最好的演奏,EMI那六张唱片,还有更早的少数录音。

张:曾有一位大提琴家对我说,现在要说服别人多听听西盖蒂是很不容易的,不仅对学生是如此,对很多已经投入工作的音乐家亦然。西盖蒂也曾是你最热爱的人,因此小提琴家对于音质和深度,势必是特别专注?

杨:呵呵,我明白他的意思。该怎么讲,我们如今生活在数字时代,那些录音的效果,其实就是只要你想修改到什么程度,都能修改到。这真的是大实话。在电脑制作的情况下,什么都能修改。因此我们已经太习惯于完美的东西。但是西盖蒂,布什也一样,他们的技术并不是非常地好,现场录音会有不少失误点在里面。

可对我来说,这都无所谓,因为我原本就不是为了期望一种完美的状态去听他们的演奏。而是因为他们会在很多不经意的小地方,有很多相当感人,相当自然或特别的东西,是很能启发我的,从中学到不少东西。不过布什的演奏,虽然协奏曲中也有精彩手笔,我认为最好的还是他和塞尔金合作的奏鸣曲,还弦乐四重奏。

老一辈的时候,毕竟不能和现在比,单就拉琴的技术而言,的确是一代比一代强。并且,就像我自己班上的学生,当年我们那代学琴的时候,很多东西只能等着老师来教你,但现在他们可以在网上看,这个大师手是这么做的,那个大师手是那么做的,我来试试。技术是会一代比一代强,这个我很坚信。但这样的学,只是一种模仿。

真正你对音乐的认知,是你心里的,这个无法模仿。一方面是靠自己来思考,另一方面是来自其他很多人对你的启发,因人而异,并不是听过多少录音之后就可以学会的。技术当然也因人而异,可如果你很擅于观察,就能学到很多东西。

张:几年前,读到你的一篇访谈,你提到自己在欧洲深入本真演奏的很多理念之后非常认同,认为那么演奏才是对的,如果不那样就是不准确的风格等等。坦白说,我当时疑惑这是否有点绝对化?但听了你灌录维瓦尔第《四季》的录音,深感这是当代非常有趣,也最值得聆听的演绎之一。

“春”的慢乐章中,即兴演奏的效果相当惊艳;“冬”的慢乐章在相当紧凑的速度中有丰满的情感表达。而音质,虽然揉弦精简,但质感是丰满而统一的。应该说是现代乐器汲取本真在当代一个特别美好的成果。“夏”和“秋”也各有节奏犀利,但节奏感控制十分迷人的演奏。

杨:谢谢你。其实不同的时代,对于音乐的理解和表达的走向,会有不同的影响。正如本真这方面,现在就非常……说“时兴”或许不是一个好词;总之就是非常重视。尤其在欧洲,演奏古典时期往前的作品,莫扎特,海顿,甚至贝多芬,会很注重仿古的风格。

当然巴洛克就不用说了。音乐家们要去研究巴赫与亨德尔的时代,莫扎特的时代,当时的乐器是什么样的?他们演奏出来的声音是什么样的?通过很多照片和文字的记载可以知道。现在欧洲,不能说是去模仿或者重现,但在你演奏的时候,要尽量去知道这方面的知识。而不是在演奏莫扎特时,仿佛和演奏勃拉姆斯是一样的。

包括声音方面,处理方面的很多观念,再讲究一点的话,也包括乐器,在弦和弓的选择上都有讲究。这就是哈农库特带起来的,在他之前,人们是没有这个认知的。哪怕有,也完全不普及。

我们要知道当时的情况,譬如在莫扎特的时代,弦乐演奏基本没有太多揉弦,声音是很细的,运弓是怎么做的,通过一些记载还是能有很深的了解。现在所注重的,是你要知道这些内容,也不是要试着百分百地模仿,但至少要尊重这些,而不是将演奏改变成现代派的风格。

张:如今,遇见一款真正带来惊喜,值得反复听的维瓦尔第《四季》是如此不易,由此也就期待小提琴家何时能灌录巴赫的作品,又或是亨德尔的奏鸣曲?

杨:巴赫的作品,有时我觉得真是一辈子学不到底的东西。每天都会有新的发现。可能现在觉得自己的想法已经很成熟了,去录了巴赫,结果二十年后,或十年之后,感觉不行,我必须再录一遍,因为我已经不同意自己十年前的处理了。

很多音乐家都是这样。在表现经典的曲目时,这样的情况太多了。当然,这么做也是很正确的,因为你必须要往前走,你的演奏要往前发展。也不是说“创新”,因为不是非要找到什么新的东西,但你必须进步。停留本身就是退步。

所以我们都要不断思考该怎么做?对音乐家而言,越是经典的作品,你越害怕把你的演奏“封闭住”,保存在唱片里面。因为这样就不能动了,接着一些年后你又后悔:当时我怎么会这么想?现在觉得是完全不对的!但已经被保存住了。

张:为何之前你对毕尔斯玛(Anner Bylsma)特别有感,并且跟随他学习,而非选择类似库依肯或其他某位本真小提琴家呢?

杨:我觉得首先,另一位伟大的器乐演奏家,或者不光是演奏家,也包括歌唱家、指挥家、作曲家,他离我自己演奏的曲子越远,越能够提供给我不同的视角,启发会更大。因为作为一个小提琴家,你再怎么试着客观地看待你演奏的曲子,你也会对它有某些主观的偏见。

哪怕你没有演奏过,但它作为小提琴曲目的一部分,你之前脑中已经(对它)有这些东西,认为该如何如何。这是摆脱不了的。但如果,你让我去观察一部乐队作品,或单纯通过读谱,去构思如何表现一部大提琴协奏曲或管乐重奏作品?因为我不会演奏这些乐器,就只能通过读谱,或是听其他人的演奏,然后去考虑怎么表现?这样就不会有某些偏见。是否应该称为偏见呢……我认为就是偏见。

就像某些小提琴曲目,我演奏到某处,会觉得就该这么拉。因为我的指法就是如此,或者我的弓子用到这里就是如此,于是我感到就该这么演奏。当然,有很多是技术的状况导致的,可还有很多,是因为你从来就是如此演奏。毕尔斯玛对我启发特别大的,就是巴赫的演奏。他本身是巴洛克专家,巴赫的六首小提琴无伴奏他太熟悉了。

他自己在小的大提琴上拉过两首。没有拉过的,我想他都能背出来。所以他会更客观地看待很多问题。譬如,你为何要这么等?是因为技术上有问题吗?必须要这个时间?又或者,你这里的语句为何要这么赶?是否是因为弓法有什么缺陷?我认为他会观察得更仔细,因此启发是很大的。

我也和一位钢琴家上过课,Hartmut Holl,他是专精于声乐伴奏的,弹奏鸣曲中的钢琴部分比较少。那次我是跟他学弗朗克的奏鸣曲,给我的启发也特别大。因为他不管这个地方大家都这么演奏,于是成为传统等等,他就是从一个音乐家看谱子的角度,问你这里为何这么表现?你觉得有道理吗?我认为这种启发是非常珍贵的。

张:Hartmut Holl绝对是他领域的顶级大师,我曾听过他与霍则麦尔(Wolfgang Holzmair)合作舒曼的《克尔纳歌曲》。那是他们在上音的教学活动结束后的演出,给我留下永远难忘的印象,甚至让我感到是弥补了无法听费舍尔—迪斯考与德慕斯的现场演出的遗憾。Holl在艺术歌曲中,用钢琴来表现诗歌文本的内涵,真是精妙无尽。

杨:对,他会关注每个字的内涵,并且对于如何用钢琴来支持人声,呼应人声,也有极深的理解。

张:无论如何,现在人们提到杨天娲这位小提琴家,可能首先脑海中的印象就萨拉萨蒂专家。可能每一位小提琴家都对萨拉萨蒂有些独特的感情,但录完他的全集之后,你势必对他的看法也改变许多?

杨:哈哈哈,好不容易走出帕格尼尼的阴影,接着又是萨拉萨蒂。有,肯定有很多改变。我想包括我在内,在这套全集出来之前,世界上了解他的创作竟是如此丰富的人,是屈指可数的。萨拉萨蒂的创作很有意思。当然不能说,是他能够和德沃夏克、勃拉姆斯相比的一位作曲家。

从这个角度来说,与其说萨拉萨蒂是一位作曲家,不如说他是一位“小提琴作曲家”。他最经典的,都是展现小提琴技巧的作品。但是他创作中很优秀,也很有意思的一点,可能大家知道,却忽略掉了,就是萨拉萨蒂收集了很多很多的西班牙的民谣。

他们认为萨拉萨蒂就是个炫技的人,其实他专注于民歌,也包括舞蹈,对于其中的节奏,一些经典的主题,和声与节奏,都非常有研究。通过系统性地演奏他的作品,我学到了表现舞蹈性的,和声方面的许多东西。

张:作为历史上最重要的小提琴家之一,萨拉萨蒂的演奏风格极大地影响了当时的小提琴演绎。人们称他为小提琴上的“夜莺”。请问你在灌录这些作品的同时,是否也会去研究萨拉萨蒂本人的演奏?

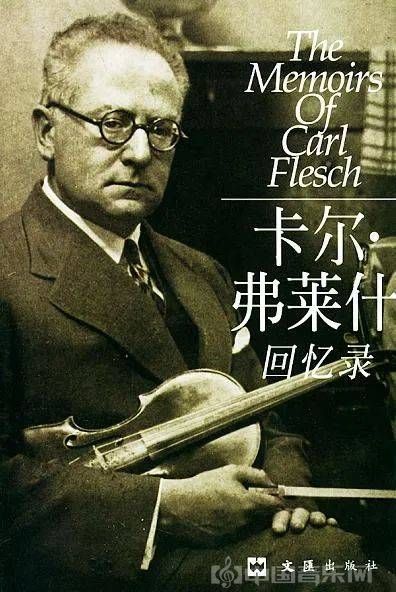

杨:当然。萨拉萨蒂本人最著名的录音,是他演奏自己的《流浪者之歌》,但因为录音时间太早,不得不删了一段。他的录音不多,但有很多关于他的文字记载,其中最经典的,莫过于《卡尔·弗莱什回忆录》。

你应该也知道这本书?实在是写得太经典了,弗莱什用他如此尖锐的耳朵,将彼时的当代小提琴家都写得这么深透,这么精致。以至于完全能够想象,如果萨拉萨蒂站在我面前,演奏出来会是什么样的?他还写了伊萨伊等人。

张:我印象很深的,是他除了回忆小时候听约阿希姆高峰状态的演奏心醉神迷,之后超过半本书都在吐槽约阿希姆的教学。

杨:对,怎么讲呢,这个人确实也有点自恋。他肯定觉得自己是很伟大的,他的确是,这个没话说。包括他吐槽伊萨伊,而我们都知道,伊萨伊晚年衰退得很厉害,有时弓子都快拿不住。

但我也不会因为他的吐槽,就毁掉了我心目中对这些人的崇敬,只是帮助我更好地明白,他们虽然非常经典,但又有什么弱点?甚至我作为小提琴家,马上就能意识到他为何晚期会出这个问题?无论约阿希姆,还是伊萨伊,他们晚期有那样的状况,肯定是因为演奏中有某些姿势的问题。

通过这个姿势,他们有他们的强项,让他们的声音有了某些特殊的东西在其中。这些东西成就了他们,而到他们晚期的时候,又毁掉了他们。特别有意思之处,就是让我作为小提琴家,能够意识到这是为什么?也可能是弗莱什作为教师,他马上能想到,演奏姿势中有怎样的优点和缺点混合在一起,才会出这样的问题?

张:约阿希姆的录音,固然都是他最后阶段的演奏,可能无法真正代表他。但无论从弗莱什的记载,还是他的某些传承者,或许都不难看出他的方法在现代的视野中,哪怕是五十年前来看,都确实太老式了。

杨:所以那个时代出来的小提琴家才非常少。在当时还能够崛起的大师,都是超级超级的人才。在技术还没有发达的年代,还能够到达那个水平,是绝对的凤毛麟角。现在对于各种技术的研究已经很透彻,关于身体的不同方面,所以才有很多优秀的小提琴家能够出来。

如果没有这些技术研究的支撑,把这些人放到两百年前,他们都是拉不成这样的。如果可以,那简直是无法解释的。说回萨拉萨蒂,从弗莱什的记录中,我们知道他是非常歌唱性的演奏家,有非常美的声音。但是,弗莱什也吐槽他是没有很深刻的内容的小提琴家,演奏时色彩的变化很少。

萨拉萨蒂演奏的时候,弓子基本都是在一个地方,无论轻响,都在一个地方。其实弓子靠近琴马还是靠近指板,很多不止关系到强弱,而是关系到音色的变化。当然,这不仅是挪动位置,而是和用力、弓速等方面相互关联。

我记得弗莱什最经典的一句就是:萨拉萨蒂这一场,基本都是在一个地方拉。这个人并不是去追求一些对于和声的理解的深刻的内容,而是追求一种很美好的“歌声”,就像唱出来一样。

他是寻找最美发音之处。但就像卡拉斯所说,不止是唱好动听的内容就好了,生活中还有很多不美好的东西,你也要把它们表现出来。我们现在用的很多弓弦之间的接触点,萨拉萨蒂都是不会用的。要说他“肤浅”,确实是过分了,但他的演奏相对表面化,同时又是追求美好的演奏。

张:不过我记得,弗莱什的理论当中,很关键的就包括找到最容易发音的点?

杨:是的,但这要看你想发什么样的音?是想发美好的音,还是痛苦的音?区别会很大。要看这样的声音是用来形容什么?

张:在萨拉萨蒂的年代,能将小提琴演奏出如此美好的声音,还是很有突破性的。

杨:当然了,尤其是他左手的技术,可以说当时是无敌的。确实是这样,我想单就左手技巧来说,他肯定是超越约阿希姆的。

张:萨拉萨蒂那套录音当中,你印象最深刻的曲目有哪些?

杨:大致就是两种,一种是现在人们不太了解,很少听到的西班牙舞曲,就是源于他收集的各种民谣。里面有一些我们并不熟悉的西班牙舞曲,其实很有意思。

第二种,就是他创作的很多歌剧改编曲。其中少数我们比较熟,如《卡门幻想曲》,但他还改编过《唐璜》和《魔笛》。不过其中有些作品,我也不是很建议在音乐会上演出,因为确实有声音平衡上的缺陷。

当时的乐队编制很小,很多设计在如今大厅和大乐队的环境里,独奏与乐队的分量已无法匹配。我演过,就遇到这个问题。但是从音乐的角度,他改编得很有意思。萨拉萨蒂改编歌剧幻想曲,与很多改编者不同,他相当尊重歌剧原本的内容。

杨天娲演奏萨拉萨蒂《“魔笛”幻想曲》:

张:《“魔笛”幻想曲》就很典型,比较完整地将第一幕后半,及第二幕的精华走了一遍。

杨:对,他就是用小提琴表现这些内容,而没有去加入很多东西。不少改编曲都忙着加花,萨拉萨蒂却更保持歌剧原作的内容,仅是以小提琴来表现,由此体现一种真诚的特质。比较胡鲍依,或瓦克斯曼创作的《卡门幻想曲》,你只能认出原作主题的几个音,其它的都好像是表演杂技般的构思。萨拉萨蒂却尊重歌剧原作中本质的东西。

张:演奏家—作曲家是19世纪的主流,其中划时代的小提琴家们留下太多动人的曲目。请问你作为演绎者,是怎样看待这个群体?又会否在萨拉萨蒂与伊萨伊之外,考虑灌录诸如Wieniawski“第二”,维厄唐“第四”这样的协奏曲?

杨:当然从小提琴的角度,他们的创作是非常重要的。如果没有帕格尼尼的随想曲,现在的小提琴演奏不会是这个样子,不会有这个水平。我觉得第二位,就是萨拉萨蒂。同样,如果没有他的创作,现在的小提琴演奏不会是这样。而第三位,就是伊萨伊。

通过创作,将小提琴技巧往前推进,这三个人是非常重要的。我认为,伊萨伊还是比萨拉萨蒂高,虽然他没有写那么多。帕格尼尼肯定是最先锋的,因为不止是难度的提升,也在于很多技巧的革新。左手拨弦,连顿弓等等,如果没有他的创作,或许人们不会敢去挑战这么难的东西。

萨拉萨蒂并没有去创新什么,这方面他无法同帕格尼尼相比,可通过他的作品,他让小提琴的音乐表现更加多元化。不仅是通过创作中的构思,也是通过这么丰富的创作,整体地推动了小提琴演奏。

我演奏Wieniawski已经是很早以前的事。说实话,如果有乐团请我拉,我肯定会高兴去做,但我自己并不会努力去争取演奏或录音的机会。因为我觉得有太多经典之作了,而这些曲子,演奏它们所带给我的满足更多是小提琴演奏上的东西,而非音乐中的交流,无论是在台上同乐队交流,还是同台下的听众。

尤金·伊萨伊

张:那自然就要回到这次你来演奏的伊萨伊了。大演奏家同时是作曲家的情况有很多,但从帕格尼尼到萨拉萨蒂,更多都是华丽浪漫,同时由技巧震撼听众的作品。但伊萨伊的奏鸣曲明显不是这个路子。能否请你谈谈这些作品?尤其是你将他的创作提到那样的高度。

杨:我认为直到现在,包括在欧美,人们对伊萨伊还是有很错误的理解。很多人认为他是帕格尼尼,萨拉萨蒂继承下来的这一线,专注于创作一些高难度,技巧性的作品。但这完全是误解,伊萨伊的《六首无伴奏奏鸣曲》写得非常经典,就是对于巴赫的继承,虽然这六首奏鸣曲非常得难。

巴赫的六首小提琴无伴奏也非常难,没有人敢说它们简单。但为什么大家从来没有认为这是炫技的曲子?因为这些作品有结构上,和声上非常深层的,前无古人后无来者的东西。在我看来,伊萨伊其实已经做到了,包括多声部的穿接。

杨天娲演奏伊萨伊《第二号小提琴无伴奏奏鸣曲》:

他的和声倒没有什么特别新的地方,伊萨伊的风格毕竟还是属于晚期浪漫派,受到印象派影响的这样一种结合。虽然这些作品完成于20世纪20年代,而彼时已经有些风格很疯狂的作曲家了。

伊萨伊在此没有那样“很创新”的东西,而是对于小提琴,一件旋律性的乐器,能够写出如此紧凑的结构融合多声部,这是对于演奏技法的突破。并不是有什么绝对的“新技术”,而是有人敢这么去想,敢这么去写,能这么去演奏,因此成就了不起的作品。

伊萨伊继承巴赫之处,很多就在于我虽然写得很难,却并不是为了在演奏的时候震惊大家,或者去炫耀什么,而是如此困难,仅仅是因为我想表现太多音乐上的内涵。它们因此很难,但我的初衷是为了表现丰富的音乐内容。

张:正如你在演奏萨拉萨蒂的时候,会审视他是怎样一位小提琴家,那么请问在思考伊萨伊的奏鸣曲时,你又是如何看待作为演奏家的他呢?

杨:嗯……应该说,他是一位先驱者。从他在音乐中流露的思想来说,我认为真的不适合将他单纯视为一位小提琴家或小提琴作曲家,而是一位全能化的音乐家。这方面,他很像约阿希姆。小提琴“恰好”是他手里的乐器,但这位音乐家所拥有的知识,内涵,他想要表达的东西,其实都是音乐。

小提琴碰巧是他的工具。我认为应该这么形容伊萨伊。与之相对,帕格尼尼和萨拉萨蒂他们首先是小提琴家,然后他们是艺术家或者说音乐家。而伊萨伊,本身首先是一个先锋的艺术家或者说音乐家,然后才是伟大的小提琴家。

伊萨伊也留下一些录音。不知你是否听过他演奏克莱斯勒《维也纳随想曲》的录音?那里面的双音真是拉得太美了,我听了那个,才理解为何伊萨伊在作品中写了那么多双音?因为他自己确实拉得太美了。他的声音就像说话一样,特别特别自然。

伊萨伊演奏与指挥的录音

张:我印象最深的可能是他演奏瓦格纳《纽伦堡的名歌手》中“获奖之歌”的改编曲。听伊萨伊的录音,我自己特别鲜明的一个感触就是,目前常说是克莱斯勒实现了在演奏中普遍运用揉弦的演奏方式,但在他之前的伊萨伊,应该也是完全能做到了,只是他选择不那么去演。

杨:其实某些演奏,很难再用某种技巧的运用去考虑,克莱斯勒也是如此。当然,确实对他有那样的定义,但克莱斯勒实在是一个很神奇的人。有时你觉得他这一段拉得非常非常美,但你从演奏者的角度去分析,看他是怎么拉出这么美的效果,却分析不出来。

我们在教学生的时候,会从分析的角度说明,你这里揉弦太快,或太慢,弓子要这么走,该怎么去变化等等。其实多数的声音可以模仿,如果你想的话。从小提琴家的角度,可以分析他是怎么演奏出来的?但有些人就是分析不出来,伊萨伊就是一个,克莱斯勒也是一个。

我觉得海菲兹也可以分析出来,虽然你做不到,却还是能明白他为什么能出来这个声音?力度是怎么用的?揉弦是怎么做的?诸如此类。但克莱斯勒,有时面对他的演奏,他某处有揉弦吗?弓子是走多快?我居然不知道,因此感到很神奇。

张:小提琴家依然喜欢收藏唱片,能否请你谈谈,在收藏与聆听的过程中,有什么惊喜时刻吗?

杨:经常有啊。不过此时被你问到,我特别想起这样一件事。几年前,我准备录圣-桑的小提琴作品。其中的《哈巴涅拉舞曲》(Havanaise),通常作品被演奏得相当慢,我过去也是这么演奏,因为看到大家都选择这个速度。

可真正要录音了,就去找了熊骑士根据作曲家的手稿整理,重新出版的乐谱。谱子买来之后,我首先就看到开头写的速度是100或108,总之很快。比通常突出缓慢摇曳感的速度快了将近一倍。我们通常说贝多芬的节拍器是坏的,难道圣-桑的节拍器也是坏的吗?

于是我去查了一些资料,甚至看到了圣-桑曾给人写过一封信,在其中抱怨说:现在这个曲子大家都拉得太慢了,这究竟是为什么呢?拉慢了就完全不是他要的意思了。我再找资料,发现有圣-桑自己弹钢琴为一位法国小提琴家伴奏,演出《哈巴涅拉舞曲》的录音。

我找来了cd,一听,发现那位小提琴家演奏得一般,声音、音准等等,都有些问题,但就是那个速度。我当时就觉得,明明没有那么多年,录音都留下来了,为何一百多年来,我们就把它理解为要拉一半的速度?现在有很多类似的记录,我觉得太美好了。

杨天娲演奏圣-桑《哈巴涅拉舞曲》:

你只要想找,真的很多资源都能找到,很多人也都在整理这些记录。多年传来下之后,一些东西已经完全变形了,但如果我们能够探寻它们的原始面貌,这不是很美好,也很让人惊奇的事吗?

张:说起来,拉赫玛尼诺夫弹自己协奏曲的录音相当常见,很多钢琴家不是也完全不管吗?

杨:这就是每一位演奏家自己的决定了。你当然可以认为,我决定演奏出自己对这个曲子最自然的看法。但你对它最自然的看法,是否建立在你先积攒了很多你能够获得的对于这个曲子的认知?

要说我们的直觉如何,很多情况下,一位很好的演奏家的直觉是对的。但有时也会是错误的,因为你的直觉不是客观的,而可能是建立在某些固有的认知之上。就像我们学琴的时候,某些曲子没有拉过却都快背下来了,因为听了很多人的演奏。

所以,如果你不强迫自己去看很多资料,去学习,或者说去挖掘一些东西的话,你认为自己对这个曲子最直觉的感知,其实是受了很多前辈的影响。但这些前辈不是作曲家,而是另一些伟大的演绎者。说得本质一些,你会不知不觉变成在copy他们的状态。

张:小提琴家是歌剧爱好者,尤其喜欢莫扎特作品。这个我实在太有共鸣了,能否请你谈谈那些作品呢?从单纯的聆听的角度和演绎者的角度?正如你说所,杰出的歌剧有很多,但莫扎特还是不一样。与此同时,莫扎特也是以声乐的构思充分滋养器乐创作。

杨:莫扎特的歌剧太精致了,很浓缩的精华,真的就是,不需要再多了。每个字,每个音,都在点上,然后他就够了。整体的听感很难概括去讲,但每次听莫扎特的歌剧,我都会感到这些作品的神奇之处就在于:看似如此“简单”的东西,又是如此复杂?这是很神奇的。

虽然从音乐学的角度来说,这个和声如此转变,是刻画怎样的情感?半音这样下来是表现什么?诸如此类,你都学过,但为何有人能做得这么精致?然后又做到永远都是意想之外的。我们之后听了贝多芬,听了勃拉姆斯,听了勋伯格,已经很惊奇了,但回过来听莫扎特,还是惊讶如初。

如果你仔细去看,会好奇他怎么从这儿突然想到那里?别说现在,哪怕再过一百年去看,估计还是会惊奇。越单纯,越复杂。我昨天演老肖的作品,感到老肖的音乐也是这样。尤其是很多慢乐章,你看的时候感觉好简单啊,演的时候就觉得真的好复杂。

有太多深层的,不同的东西结合在一起了,但你看他的谱子,又很单纯。而莫扎特在这方面是做到经典了。后面的作曲家,总谱越写越长,越写越厚,但真正成功的,是看似很单薄的东西能表现出同样,甚至更复杂的内涵。

如果你真的拉得简单,那效果就会很廉价,这是很可怕的事。而如果你真正明白了,就会感到很神奇,因为越看越复杂。很难形容,就像一幅图画,乍一看就是一棵树,然后你再仔细看,发现树里还有一只猫,那边还有一只鸟。越看越多,然后你就不知道你在看什么了,好像眼睛都要花了。而要看到这些,需要了解和声,也要反复琢磨作品。

张:虽然我没听过小提琴家演奏莫扎特,可单纯欣赏萨拉萨蒂的《魔笛幻想曲》,也感到这确实是理解莫扎特风格之人的演奏。帕米娜的咏叹调的部分不仅演奏得很美,也确实将那种简洁美感与深谙人声的构思表现出来了。而除了经典之作,你也在学校里教授新音乐这门课,能否谈谈你对于新音乐的选择?

杨:首先是,我个人自从接触了新音乐之后,反过来去看莫扎特或巴赫,让我在认知上有很大的变化。我觉得作为一个演奏家,非常重要的(尤其在我们这个时代),就是刚才提到的,你能够很客观地看待一个作品。因为外界的影响太大了。

现在更可怕,但在我学琴的时候,大家都买cd,都在听,班上所有人都在拉这个曲子。下意识中,你受到的影响,某种主观的影响已经太大了。通过接触新音乐,我能够摆脱这种状况。因为面前的就是新的作品,没有人拉过,我是第一次拉的,或者我是第二次拉的,但前面那个人没有录音。

这就是强迫你去看作品本身,这里要表达什么?为什么这么写?我应该怎样表现,才能让作品变活了?这样的学习对我很有帮助。然后再反过来,去看莫扎特或勃拉姆斯的作品,先把琴放在一边,去看那个谱子。我希望尽量忘掉以前的印象,就像从审视一部新音乐的角度,来看这些作品。

然后,我能发现什么?能从中理解到什么东西?可能看到不同的内容,由此带来不同的认知。当然也可能看完发现老奥的演奏还是最经典的,因为他做的是最对的。

但仅是重新客观审视作品这一点,我认为是所有年轻的音乐家都应该去做的。新音乐里面有很多经典的东西,但并非每一部作品都会是经典。至少对我,并不是以“这个作品二十年后会成为经典,所以我选择演奏”这样的角度去操作,而是要从中获得一种新的、客观的“视觉”。

张:小提琴家常年在德国与瑞士两地担任教职,请问在你看来,什么是比较理想的小提琴教学?

杨:我只教大学以上,偶尔有一些中学过来的,那都是破例,是相当有天才的人。换言之,我所教的都是已经走了很远,也很有天赋的学生。首先我觉得,技术上的话,肯定是要很因人而异的。

我知道有一些老派的老师,他们的指法、弓法等等,都搭配得很完美,然后让学生们都依照这个模板来演奏。但我认为技术是因人而异的,因为我自己就是这么学的。当年林老师从来没有拉琴给我们看,也从来不管我们的指法。除非你真的拉不好,他才会说你试试这个试试那个。

但只要你能拉好,我们班上所有人的指法、弓法都不一样,他从来不管。只要你演奏的效果是好的,至于怎么做到,你自己去琢磨。我是这么学的,所以也认为就该这么做。很重要的是,这首先就启发了学生在技术上的自立,自己去思考。

另一方面,一个一米八的高大健壮的男孩,同一个一米五的身材瘦小的女孩,怎么可能指法是一样的?当然不可能。我觉得至关重要的一点,就是帮助他们自立。有些新来的学生会说:老师,我可以去复印你的谱子吗?我说:可以,但我的谱子上什么都没有。

还有一点很重要,就是我特别喜欢问“为什么?”结果学生就说:老师,我到你这里上课,应该我问你为什么?怎么反过来总是你问我?但我觉得教学并不是我去灌输,你这里要拉得快,因为要表现什么,那里应该拉得慢,因为要表现什么。

相反我听一个演奏,会挑出其中无法说服我之处。我觉得这么演奏没有道理,你无法说服我。在谱子允许的情况下,我不介意你跟我演奏得完全不一样,但你的演奏要有内容,这么做是有道理的,由此产生说服力。所以我才常常问:你这里为什么要拉那么响?为什么要用渐慢?你想用它来表现什么?

让演奏真正拥有说服力,这是最重要的。

(来源:微信公众号-品古典音乐之乐)

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528