实录文字为2022年10月22日于上海黑石公寓幸福集荟书店关于古尔德文集《乐之边园:格伦·古尔德文集》的分享会上三位对谈嘉宾:译者庄加逊,钢琴家薛颖佳和乐评人顾超的对谈内容,关于古尔德的作家身份、写作手法,也不乏对他的性格和所处社会环境的理解,希望给大家提供另一种看待古尔德的角度。

01

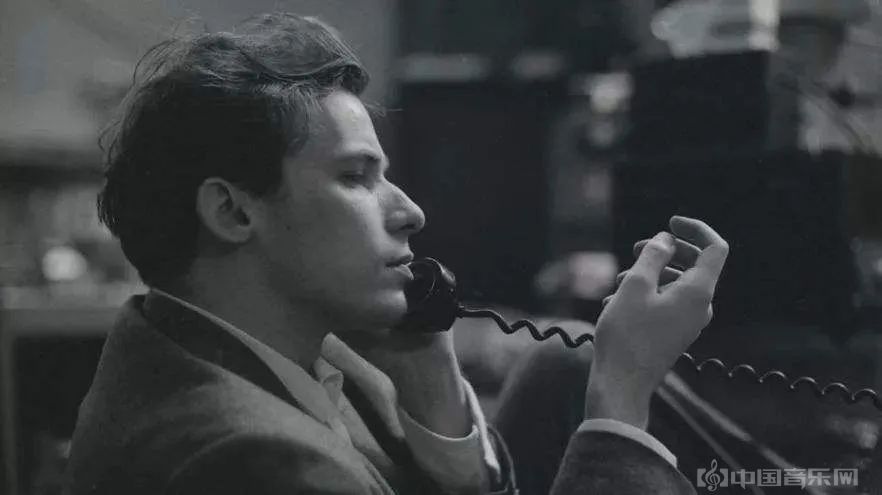

顾:经常讲古尔德是20世纪的舞台奇观,其实他在舞台上的生涯很短,30岁的时候他就基本上决定就只录音,不做舞台的表演,所以也的确是一个奇观。我们今天就围绕他和他的这本书来聊。首先我想先请两位跟我们分享一下,就是你们对于古尔德的印象中最深、最强烈的是什么?

庄:这本书的翻译我大概花费了三年时间,它一共有50万字。怎么说呢,我觉得古尔德给我的一个印象是他不是一个很好的写作者,但他又是一个很好的写作者,这其实就是我们今天主题所说的“双面”。

他不是一个很好的写作者,是因为我在翻译过程中遇到了大量的问题。他用的不是常规意义上的写作方式,也不是按我们一般所谓的起承转合,让你非常清楚地了解他的想法。另外一方面,我为什么说他是一个好的作者,是因为我在他的写作中忽然发现原来写作有其他的可能。有没有一种可能,我们可以以音乐的思维方式进行书写?这是一个问题。所以我认为他其实不是一个给出答案的写作者,他是一个提出更多问题和可能性的写作者。

这本书出来以后,有很多人跟我说看不懂,他们买回去其实是冲着古尔德的大名。我不知道怎么定义小众,小众这个词的背后有一种潜台词,就是这本书应该看不懂,或者看这本需要有一点门槛才有可能进入。我想借这个机会给大家解释一下到底为什么他的东西那么难懂。

我觉得古尔德在他的音乐中非常喜欢并且长期进行的赋格或者对位的艺术,是他的一种品位,这种思维方式几乎已经渗透他的各个领域。当我说古尔德一辈子其实是在诠释一种赋格,不管他是在弹琴,在写作,在做广播纪录片,在做电视的表演,等等,他所做的一系列事情都是在诠释他的赋格,这不光是一种隐喻,它是一种实实在在的东西。

你会发现他的文章里面常常存在两种形象,一个是小孩的形象,一个是老人的形象。为什么说他是小孩呢?因为他经常会迸发出一些很跳脱的观念,他说着说着可能跳到另外领域说一件其他的事情,有时候他可能会做出一些黑色幽默或者反讽,但是这种反讽经常会让人家下不了台阶,这似乎不是一个成熟的音乐家在谨慎思考以后的语言,它更像是一个潇洒不羁的少年,随意想到什么就说到什么。

但这其中还有另外一个角色在作祟,就是一个上了年纪的很守旧的、很古板的一个老人家的形象,他整天在宣扬某种道德。当然这个老人家肚子里有很多墨水,他看过很多书,他可以随意摘取他印象中的一些典籍、故事、八卦或者段子,然后加在他的道德讲演之中。这两个形象交织在文字写作里面,交互出场。

这常常给读者带来一种困惑,就是你不知道古尔德究竟想表达什么。我们发现古尔德其实在试图扮演更多的角色,他不仅仅扮演他自己,他要扮演他自己的反面,而这个双面的意义就是古尔德给我的一个最大的启迪,就是真理的反面也是真理,所有的东西的另一面都有可能成立。

我发现古尔德演奏的时候,特别是演奏巴赫作品时,这种对话感特别强,他的左右手的这种分句会用非常明显的区别去把各种声部表现出来,这是他巨大的一个能力。那么可能这种演奏能力和他的这种写作模式也有一些接近的地方。

英国19世纪很著名的美学家、文艺批评家佩特说,所有艺术都有一种倾向,就是趋向于音乐。这就是为什么我说音乐语言非常特别,因为音乐语言是同时发生的,尤其在古尔德最喜欢的赋格音乐领域,每个声部都在表达自我,它们正反相对又相辅相成,而且同时发生。而我们看文字的时候,我们其实只能做到读到这句,噢知道他在说什么,读到下一句,知道他在说什么,而这个正反两面不可能同时响起。

我觉得古尔德似乎试图在突破这种边界,他用各种媒介来尝试玩弄这个赋格的和对位的手法,所以最后竟然有了你们在书中可以看到一篇《古尔德关于古尔德采访古尔德》这样的文章;或者他甚至会假想出很多角色,比如说是一个乐评人或者是一个音乐家,然后评论这个乐曲如何如何,但事实上都是他一个人在扮演。

所有这些林林总总加在一起,他似乎在尝试一种突破二维文字的很有限的东西,因为他希望文字也可以像音乐一样,在各位的脑子里面是以三维的状态呈现。这对一个读者的要求真的太高了。

首先你得有音乐的基本概念,就比如说我最喜欢的那篇文章,他给《哥德堡变奏曲》所写的说明书。这篇文章太有意思了,我上一次分享会上也讲了这篇文章,但我只讲了一个层面,就是古尔德在里面举了一个桥的例子,他用桥来分析《哥德堡变奏曲》的结构。这篇文章里面还有个意象,是母亲和孩子的意象,他把这个萨拉班德的主题Aria当成一个母体,然后生出30个变奏,但是这30个变奏每一个都是独立存在的,它们从母体而来,但又与母体不同,它们有独立的个性,又代表一种彰显所谓父权的掌控性。

所以你们看到这里面有很多层次,这个桥代表理念上的架构,而父母和孩子的形象代表一种具象的感官印象上的直接联系。这是两个层面,最后他在这两个层面之上,他再叠加一个层面,就是我刚说的那个老年人,很喜欢乐理知识,很喜欢布道,用一些乐理术语——主题、赋格变奏、音程转化、逆行、逆行倒影等等来讲述这个乐曲在纯音乐的意义上前前后后是如何成立的。

这三个层次叠加在一起,他最后得出一个结论,说这首曲子的精妙在于,所有这些没头没尾的永无止境的音乐,于我们的潜意识的自由之巅书写。这句话是什么意思?是所有这些对位都在脑子里面叠加重合,然后实现《哥德堡变奏曲》,而这不就是我们听音乐的过程吗?

所以我说他的书写是音乐给予他的。当我用音乐的方式去理解他,我似乎可以看懂他一些文章为什么这么说,或者那些很复杂的东西要如何拆解。正如萨义德所说,古尔德全是巴赫,他把巴赫一段一段拆解开来,再拼起来。那么如果你们读这本书,也一定要把它们拆解开来,然后再把它在你的脑子里拼起来,复原为三维的、有点接近于音乐的立体书写,并且可以永远如魔方般有各种不同的解法与拼法。

02

顾:我觉得庄老师说的这些,其实印证了古尔德是个很好的作者,因为他是有艺术创造的,他不是为了功能性的目的去让人理解;他的这个写法可能很难被理解,因为音乐可以被理解,或者说音乐可以被接受,它不一定被理解,但是我觉得他会让你去想他为什么这么写。可能它的价值就在于是可以反复阅读的一本书。可不可以这样说,它是极度需要耗费脑力的一本书,你必须首先要理解音乐的操作模式。

那薛老师呢,您对于古尔德的演奏或者他整个人的气质,有什么样的印象是比较强烈的?

薛:庄老师刚才讲的我非常有同感,读古尔德的书不只是需要有一定的音乐基础,包括我们是从小专业学音乐的,当我看到这本书的时候,我翻到这些文章和他这些概念的时候,都会觉得需要花一定的时间去理解和消化。因为不是说一上来就有一个非常直观的东西能够渗透到你脑海中,而是需要有一个非常深刻的理解的过程,而且这理解的过程可能需要很多辅助的材料来帮助你。不只是听他的录音唱片,你可能还需要对比如说复调、对位这些音乐知识有一定的理解。

对我们演奏者来说,虽然古尔德的写作比较小众,但他本人是一个如此大众化的人。所谓的大众化就是说你们在座的如果对巴赫感兴趣,如果对《哥德堡变奏曲》这部鸿篇巨制感兴趣,我敢说没有一个人没有听过古尔德的版本,不管是1955年的版本,还是1981年的版本。

我说他大众是因为他可以把这个作品和他本人的演奏变成一个现象级的事情。从来没有一部作品可以因为一个人、一个钢琴家,把作品本身提升到这样的一个广为人知的高度,同样也从来没有一个作品在音乐史上能够有这样的一种宣传。他通过广播、通过两次录音,可以说成功地建立了一个现象级的事件,可以说因为古尔德,这首作品才能够在全世界的范围之内得到这么高的普及和演奏频率。后来很多钢琴家演奏过这首曲子,但是大家可能第一个进入脑海中的还是古尔德的版本,对,你很难去拒绝这件事情,很难去拒绝他对你所产生的影响,这是一个非常有意思的事情。

庄:是的,古尔德抢了一个先机。正好那个时代,加拿大出现一场狂飙运动,加拿大人开始寻找自己独立的声音,然后政府资源大量投入文化领域。古尔德可以说是能够代表加拿大形象的一个人,正好就非常适时地出现在那个视野里面,所以整个高层都看中了他。

其实当时他第一张唱片要挑《哥德堡变奏曲》来录的时候,很多人是反对的,觉得这个作品本身不出彩——非常奇怪,大家那时候都觉得这个作品不出彩,就说你为什么不弹一个更常规的曲目?古尔德一意孤行,他说我就要录这个,而因为他是大家力捧的对象,最后大家同意了,然后他就到纽约去录这个1955年的版本。唱片一出来,所有人都觉得原来巴赫那么精彩。这也说明古尔德其实对自己是非常有认知的,而且他非常有预见性。这是古典乐界非常重要的一件事,相当于把他一下子就定在了那个位置。而且这么多年,这两个录音版本还一直在被复制。

其实最近看这本书,我的一个很重要的感觉,就是古尔德其实对自己是很有认知的。他对数学非常的敏感,你知道吗,他是一个炒股高手。他非常有预见性,他知道媒体想要什么,知道如何表达能令大众欢愉,他甚至上过VOGUE,他是明星。确实他是一个社交达人,但是另一方面他又拒斥大众。他其实是一个高智能的自闭症患者,所以他在音乐上能有那么高的成就。

他是一个追求完美的人,控制欲也非常强。为什么他要设定一个古尔德来采访另一一个真实的古尔德?因为每一句话怎么采访他一定要全部写出来。比如提姆·佩吉对他的采访,他也必须预先知道对方要问什么,然后他要怎么回答,怎么反驳你,怎么嘲讽你。这些全部是一个剧本描写出来的,它有点像左右手互搏,甚至都不止是左右手。

但是很多人也很厌烦他的控制欲,包括他做广播纪录片。他去采访他喜欢的那些音乐家,其实有些人很厌烦,因为那些人都是大咖,而古尔德恨不得自己是个导演,控制到每一个细节,就是要求每个人都要听他的,所以其实他能做成一件事情也是蛮难的。也正是因为这种性格,直接影响到他后面要进入录音室的决定,因为在舞台上我们没有办法控制临场会发生什么,而录音室里面你可以一遍一遍来。

他最后其实是越来越多地做减法,他觉得有些东西抢占了他原本可以思考音乐或者思考自我的时间,他认为自己已经可以承担一整个乐队的工作,为什么还需要其他人?所以刚刚薛老师说他从舞台上退出以后,在录音棚里面找到了一种独特的安全感和存在感。

薛:对,那把小凳子已经不足以保护他在舞台上的安全感了。

顾:是的。薛老师也有一把小凳子。

薛:噢对,他的是随身携带,我的比较重。我就是音乐厅里有什么我就用什么,但我是比较喜欢有靠背的。我对高度没有36厘米这么精确的要求。他是离地坐得非常矮,他的凳子腿是锯掉过的。这跟他从小学习的弹琴方式有关,他把所有的重量全部挂在前面,他的肩膀一直往下压,他其实是在压自己。他后来身体有点受伤之后,他父亲就帮他做了这把椅子。他的椅子是折叠式的,可以随身带着走。有一张照片,就是他演出完右手提着椅子,左手一个公文包,就这样一个形象,拿着这把椅子到处走。

这是我可以理解的,有很多小的细节,让你在舞台演奏的时候心理上是有安全感的。这倒不是迷信。比如说我今天这个擦琴的手帕,我得放在钢琴的左角还是右角,手帕想用黑色的还是怎么样;有些人可能比较怪,他上场一定要摸一下右边的那个舞台门。就是说如果他第一次演奏的时候摸过那个门,那天他状态非常好,他以后每次都要摸那个门,直到有一次摸那个门也不灵验的时候,他可能想要再去找另外一种方式,就是有一种心理上的支撑。

03

顾:对,有一个很有名的例子就是帕瓦罗蒂,他带个钉子上台,很多人说他唱不上高音的时候,摁一下,然后把自己的高音给逼出来。其实不是那么回事,他就认为这是好运,在意大利可能很多人都有一个这样的习惯,每件事情都可以作为对你的一种暗示。

我们可以接着说说录音和现场的关系。古尔德在书里面经常讲他对于观众掌声的厌恶,以及他拒绝互动。比如说我们三个人,如果今天这个活动,我们三位就跟大家完全不互动,就是我们自己这样这样聊——

薛:还可以面朝那边讲,那样比较安心,因为我们好像也有点小内向的感觉。(观众笑)

顾:古尔德认为鼓掌等不光没有意义,还会影响他发挥,不能创造出最好的音乐。当然还有一个很重要的拒绝现场的原因,就是他认为每个现场都是一个临时的处理,他觉得这样的演奏方式没有办法追求极致,一遍又一遍地来这儿演完了那儿演,但是每一个曲目每一次录音可能都不是完美的,他很讨厌这个东西。

薛老师从钢琴家角度来说,你会不会觉得同样的曲目弹了比较多遍,但每次好像都不完美?你会怎么处理这个心情?

薛:这是完全可以接受的事情,因为是人嘛,人总有失误,要不然就听听机器弹就好,现在AI都非常发达,比如说围棋啊国际象棋啊,AI已经可以赢过人。但在艺术这个领域,可能人永远无法被取代,因为人有自己的脆弱,有弱点所以你就可以在你的舞台上有无穷无尽的变化,你每一遍会不一样。

我每次可能有这里的疏漏,那边的失误,每次可能在不同的地方,但也正是因为这些疏漏让你的演奏不完美,你在舞台上可以告诉自己,我下次可以在哪些地方更加改进,因为这些东西你在台下没有压力的情况下是不可能知道的。

古尔德是另外一种,他就是我们刚讲到的那些性格障碍,或者说他的某种综合症,造成了他的孤僻、自闭、自我隔绝,他希望跟所有的大众保持一定的距离。他想可以掌控一件事情,他希望一件事情每一步都在他的规划里面,因为舞台毕竟临时性非常大。我们每次演奏不是说我们准备到100%就可以,而且我们其实也不太可能准备到100%,我们只能努力。还有别的因素,比如剧院的那个声响效果,今天的听众对这些曲目的理解,听众本身的素养;你在上海演出,还是在别的地方演出,可能又不一样;然后还有今天你的状态等各种各样的事情。

所有的事情整合起来是一个不确定因素,影响你演出的热情,那古尔德可能他没有办法来承受这些,他希望每件事情由他安排的那样精确地去执行,所以在舞台上他有一定的挫败感,以及对大众的一种排斥感,让他最终想要远离这些东西。

另外一个因素我其实不是特别确定,也想请教庄老师,是不是舞台演奏生涯对他会产生压力,他会觉得疲劳,他有承受上的困难?

庄:我觉得有。古尔德从年少成名以后,就一直忙于国内外的巡演,他甚至到苏联演出,当时是非常轰动的文化交流事件。他其实承受了很大的精神压力。为什么古尔德后来会说音乐会终有一天会消失,被录音取代?他其实是有一个语境的。

当时音乐会演出处于黄金时代,所有职业演奏家都通过音乐会演出来发展职业生涯,但是这也造成一种倦怠感。尤其当剧院经营和管理以及音乐会的整套流程进入一个正轨的时候,你会发现很多东西是约定俗成的,比如说剧院方会希望你只演奏观众想听的那几个曲目;做过演出经济的人非常清楚,我们甚至会去要求一个演奏家,我只要你来,但是你弹什么曲子我来定,你是没有选择权的。

这在某种意义上其实对古尔德造成了很大的心理压力。他觉得这个事情首先失控了,而他本身又是一个掌控欲很强的人。其次他会反复自问:如果一个钢琴家一年到头只演奏那几个作品,没有其他选择,到点就上台演奏贝多芬,演完接受掌声,第二天他接着演这套曲目,周而复始,那么他的进步空间在哪里?他作为一个演奏家,还有什么出路?

这个问题其实发人深省,因为我们在演艺行业不断地遇到这样的问题。我们似乎有一个固定的市场,似乎总有固定的听众需要这些东西,然后我们好像只能喂给观众贝多芬、巴赫、莫扎特这些他们愿意听的东西,而他们不愿意听的我不能投喂。

所以古尔德提出这个观点的同时,他其实是提出了另一个观点,他觉得如果我作为一个有独立人格的会思考的音乐家存在,那么我必须拥有我自己的曲目库。他在质疑音乐会的曲目库会不会因为这些常规曲目,导致很多作品不被人听到——你可能只能听到贝多芬或者浪漫派的那些音乐会主流曲目,而非主流这一块怎么办?好,那我去录音。

他觉得录音是音乐会的一个补充,能让大家知道音乐的历史长河里其实留下了很多好的东西,你们没有听到过,那么我希望你们听到,而且我希望演奏那样的东西,我希望因为我演奏那样的东西成为一个与众不同的钢琴家或者一个有独立人格的钢琴家。古尔德内心有一种反威权的东西在。

还有就是他为什么选择巴赫?其实最后主导他的是勋伯格乐派的思想。20世纪50年代勋伯格过世以后,世界又有一轮纷争,好像音乐又来到一个危机,我们是要走十二音非调性体系,还是调性体系?这个时候古尔德选择站在了勋伯格这一边。他为什么有这样的选择?其实这还是有一个战后的战争威权问题,战争代表一种文化对另外一种文化的欺压,这些东西在古尔德的心里就形成一种阴影。那么勋伯格代表什么?勋伯格代表12个音都是平等的,这里没有主、属,没有调性,没有倾向,每个音都可以做自己的主角。他选择勋伯格,其实背后有这一套道德观念在支撑,所以他会去反对这个主流曲目。

所以当他说音乐会有一天会消亡,他其实是在说我希望有一个世界不是只有一种声音,我希望有一个世界每个人说的声音都可以被听到,甚至他在说我希望在那个理想的世界里面,每个人做什么,我们不用在意,你们都可以做你们自己想做的事情。

04

顾:古尔德是一个有理想性格的人,他其实道德感很强,你会很奇怪地发现,他讲音乐一直在讲道德。那音乐会为什么不道德?因为音乐会鼓励了一个人应该弹得比另外一个人快,鼓励了竞争。他非常讨厌比赛,他说你们不要为比赛鼓掌。为什么一个人弹得比另一个人更快,他就弹得更好呢?为什么弹得响就是好呢?为什么我弹得越快,你们的掌声就越热烈?那我下次应该弹得更快吗?所以古尔德说我决定不讨好你们,他说音乐会总会灭亡的,我自己做我自己的事情。

我们接着这个话题继续往下说。古典音乐历史上有一个人跟古尔德是完全相反的,他也是20世纪音乐表演史上的一个怪人,切利比达克。这位指挥是崇尚现场,拒绝录音的,他的所有的录音几乎都是在他去世以后,被他的“不肖”子孙们授权给了唱片公司,我们才有机会听到那么多奇奇怪怪的诠释。两位对这种完全对立是怎么看?即使去出唱片的话,也会有这样的考量,即选择用现场的录音来做唱片,还是去录音室一遍遍雕琢。薛老师倾向于哪一种?

薛:我个人来说比较倾向于用现场的演出来录制,我觉得那个是很真实的,而且无法复制,因为你在现场那种状态下,一定是你在录音室里面没有办法达到的。我刚说了有那么多的因素来影响你,如果今天的剧院、观众和声响效果达到一种接近完美、接近平衡的状态,你的演奏状态就是无法复制的。

当然我觉得这个跟演奏家自己的性格有关系。我觉得古尔德他可能不需要观众,他可能会被吓退。我觉得我需要听众,我不是说跟听众要有字面意义上的沟通。我觉得是会有一种精神上的沟通。

在书里那篇他对鲁宾斯坦的采访里,两个人就有截然不同的观点。鲁宾斯坦说他可以感受到他在现场对听众有一种控制。就是说你们进来的时候也许心烦意乱,可能刚刚上班时被领导骂过,然后到音乐厅,在听到弹第一个音之后,你可能暂时忘却这件事情,然后他可以把你们所有人的精神在这一个半小时里面给吸引住,不管是得到一种精神的洗礼,还是得到一点点慰藉,这都是一个演奏家在音乐厅里面可以跟你进行的一种互动,一种听CD不可能得到的无法替代的效果。

就我个人来说,我觉得现场还是有它的无可替代性,因为一切都是不可知,不可知本身是一种非常有吸引力的事情,

顾:我觉得从聆听经验来说,我作为一个乐迷,在我们面前摆着无数品种的唱片、录音或者现场,古尔德是其中一种,切利比拉克也可以是其中一种,对于同一个曲目有100个人可能都弹过,你都有机会可以听到,那么按照古尔德的理论,我们其实可以平等地去选择这些版本,你也可以去参考不同的录音,他只是其中一员。

我觉得有一点很重要,就是你不要把某一个录音当成是完全百分百对的,其他都是错的,比如我们总是说这个是最佳版本,那个是最佳版本,大家都在问哪个好哪个好,其实反而迷失了。当你去比较多个版本的时候,你可能自己有一个选择。

薛:我觉得所谓“最佳版本”其实是一种比较懒惰的心态,因为我听过很多很多乐迷朋友会这样问,请你推荐一个版本,这个作品是哪个版本最好,就有点像吃药一样,哪个感冒药好得快一点这种感觉。这跟听音乐完全反其道而行。比如说《哥德堡变奏曲》,古尔德的版本当然很好,但是你可以参考别的版本,别人有别人的长处,对不对?当然你还是可以最喜欢古尔德,这没问题。

05

顾:前面准备的时候,我想到了索科洛夫,这是俄罗斯的一位钢琴家,他也是不太录音的一个人物。他其实现在还在欧洲巡演,但是传闻他不愿意坐飞机,有各种各样的原因,所以几乎没有来过亚洲演出,他主要在欧洲活动。索科洛夫只弹独奏会,不弹协奏曲,他觉得跟一个乐团和一个指挥合作个两三天,排练一下就上台,他觉得这样不好。

这一点上我觉得他跟古尔德有一些共性,虽然他也是一遍一遍在弹同一套曲目,一般一年他就是两个program来回弹,或者甚至于只有一个program弹很长一段时间,但是他从另外一个角度道出了音乐家的一些困境,就是如果你要和一个乐团去合作,或者和其他人去合作,而不是你自己做主的话,其实挺累的。所以钢琴家还是有优势的。这个乐器可以掌控,你一个人就可以,你都不用看观众。

薛:钢琴真的是一个人可以负责一切,但钢琴有其他乐器没有的劣势。钢琴家在独奏会里面要一个人承担一切,它相当于一个乐队,压力其实非常大,从第一个音符到最后一个音符都是你一个人来面对,所以我觉得那个压力其实是很大的。

庄:古尔德就是把录音当成一个结果,而那种倾向于演出现场的人可能把它当成一个过程。他不是说别人的诠释不对或怎么样,他是跟自己较劲。他经常录的东西是这个速度,他一版一版地在调这个速度,比如说他最后会选两个版本,他觉得这两个节奏都不错,那怎么办?那就前半部分这个节奏,后半部分那个节奏,拼在一起,这是在现场中你不可能做到的一件事情。他其实最后接近于电影导演在做的事情。

录音对他来说,我觉得并不是假造一些他做不到的事情,也不是为了修饰一些错误,他其实是要表达他自己的一种观点、一个理想。我们后来其实都已经有立体声什么的,那个时候他其实都可以用到了,但是他永远用的是单声道,特别诡异,他是用最最愚蠢最原始的一种方式在录音,他从来不提升自己的技术,所以他其实不是为了纠错或者完美。

顾:不过他还是拥抱了当时各种各样的媒介。特别有意思的是他采访指挥家斯托科夫斯基。他跟这位老先生在个性、音乐观点上可能差异很大,但是他单方面非常崇拜这个老头儿,所以就很愿意去给他做各种各样采访。但其实你看传下来的那些当时的录像,感觉他们俩有点尬聊,就是有时候会聊不到一块。

在这本书里其实也提到了,就是那篇《斯托科夫斯基六章》,一开头古尔德有点诗化了那个场景:他们两个人在欧洲的一个火车站碰到了以后,他怎么跟大师搭话,然后大师就说,知道他要去跟卡拉扬合作贝多芬《第三钢琴协奏曲》,大师在说到那个曲子的时候故意说错了调性。为什么会这样?古尔德自己做了一个解释,他一下子秒懂了。他是个天才,他一看大师说这个话,马上知道是什么意思。我们普通人听到这个,可能就感觉这话没法接了,这么熟悉的一个曲目大师怎么会把调性说错。古尔德的解释是什么我就不说了,大家自己到书里去找。(观众笑)

前面其实庄老师也讲到了,古尔德录了很多奇奇怪怪的作品,在他的录音目录里面有一些很小众的,像西贝柳斯这样不是以写钢琴音乐为主,但写了很多小品的作曲家。那我也想问问薛老师,就是你对于你的音乐会曲目的选择,在多彩的搭配中会有一些普通的音乐会上可能不太能听到的曲子,包括斯克里亚宾。你自己作为钢琴家,有没有观察过古尔德的那些曲目库,就是有很多这样的偏门的东西,包括他在比如说斯克里亚宾的作品当中,他也不选那些主流的。

薛:我们一说斯克里亚宾,马上想到霍洛维茨,他弹的都是那些前奏曲、音诗,就是那著名的几首。而古尔德选的往往都是有点偏的,他选的录音里面两首比较主要的作品是《第三奏鸣曲》和《第五奏鸣曲》。而这两首作品是各属于斯克里亚宾两个不同风格的,前一个是比较偏晚期浪漫主义的,有点像肖邦,后一首完全进入神秘主义或者神秘主义的开端。

这两首因为我也听过他整个的演绎,你还是会跟听他弹很多作品的时候一样的感觉,就是你可能会先听到古尔德。在作曲家和古尔德之间会先听到古尔德。我们听他《哥德堡变奏曲》的时候,这个感觉会相对弱一点。我觉得他弹巴洛克作品的时候,你会更多听到巴赫,当然你永远会听到古尔德,这就是有一个我们一直在思考的问题,这个平衡怎么去掌握,你是会先听到作曲家,还是会听到演奏家?

这个事情一直是个很有意思的问题,因为作品尤其是音乐作品写出来的时候,如果没有人类这个媒介的话,它是无法真正发生的。不管再大的大师作品,贝多芬也好巴赫也好,这些东西一定要通过人。通过人就有不同的版本,每个人有不同的诠释。那么我们作为一个二度创作者,怎么去平衡?是演绎作品还是演绎自己?当然演绎自己是永远逃不过的,因为我们的认知、我们的美学、我们的品味、我们的人心,永远是在你的演奏里面的。所以我觉得他选这些作品,还有他演奏这些作品,你可以看得出他对速度的选择,他的触键法的选择还是非常个人化的。

顾:我印象里他弹莫扎特奏鸣曲这些非常大众化的作品,怎么讲呢,可能大家在座的也有听到过,对,一言难尽。(观众笑)它更多是一种实验性的。他对莫扎特的观点是非常鲜明的,那个不喜欢的程度还蛮严重的,但很有意思的是,他竟然录了全部的莫扎特奏鸣曲,4张CD。这本书里关于莫扎特的文章非常精彩,他跟莫扎特之间的爱恨情仇,大家可以自己去看书。

庄:你也可以说这是他的一种离经叛道,他对传统的一种挑战。他来做这样一件事情,他无所谓你们的评论是什么样子;他希望你们听的时候眉毛挑一下,咦,怎么弹成这个样子?他就等着这个,他就希望有这样两极的评论。因为古尔德当时已经有非常大的知名度了,知名度到了就是他弹什么都可以,他怎么弹都可以。

我觉得他就是想要达到一个效果,一个问题的两极,到底大家怎么来看?我们反而觉得现在舞台上能引起争议的,不管是好的坏的吧,演奏者引起争议的越来越少,千篇一律的越来越多,就看到标准化,比如说什么大赛的得主,然后听到他一个比较没有错的版本。

但是话说回来,古尔德选曲子的时候,你也不知道他是故意要选一些偏门呢,还是说他是真的喜欢这个偏门。他其实是有一套发展脉络。他十几岁的时候什么都弹,一开始最喜欢的是海顿,把海顿弹了一两年,到了第二阶段又是海顿,然后接下来他狂热地吸纳贝多芬,把贝多芬什么东西都弹一遍,那个时候他特别崇拜的一个人就是施纳贝尔。之后就是莫扎特,其实都是在我们耳熟能详的那个曲目库里面做选择。到了20岁以后,我刚说的勋伯格那个节点出现以后,他忽然说我要站在现当代音乐的这个阵营了,然后他去挑比如说勋伯格、贝尔格、韦伯恩的作品来演奏。

那个时候整个音乐会的曲目安排基本上是会有一个德奥的经典。但是古尔德成立了一个新音乐协会,他连着演两场纪念音乐会,全是勋伯格乐派的作品,结果发现现场的反馈并不好。然后第三场音乐会同样是为了纪念勋伯格,他选择了巴赫,并且在那一场他第一次演奏了《哥德堡变奏曲》,结果来的人还是不多,但是只要来的人都大为惊叹,就觉得这个巴赫太棒了,之后整个圈内人就开始讨论他演绎的巴赫如何如何之精彩。

古尔德非常敏锐地感受到了这一点之后,他的曲目库就在勋伯格和带有勋伯格特征的巴赫这个领域里面去挑选,然后他略过了巴赫那些过于带有雄辩宣讲风格的东西,选择赋格对位这些来做他的主菜。所以我们现在说他演奏巴赫,他也并不演奏全部的巴赫,他演奏他看中的那部分。然后这个曲目库慢慢就固定下来,有现当代的音乐,加上巴赫,那是吸引大众的一个非常重要的部分。他就在这里面耕耘,然后再把这个对位的东西延伸到浪漫派晚期的一些作曲家上面。

顾:我最近为了找古尔德录音也翻了一下唱片,有一首巴赫的作品我特别喜欢,BWV564,很有感性色彩的一首作品,霍洛维茨也弹过,但是古尔德就没有录音,或者至少我们现在暂时没查到。看来他自己的选择还是有很多元的价值的。我觉得书里面基本上解释了他为什么选某部作品,比如说关于贝多芬,他就自己问自己,说古尔德先生,既然你觉得贝多芬的某个作品并不在你觉得好的作品列表里面,为什么你还反反复复要演要弹要录,然后他也做了一些回答。他自己可能也意识到了其他人在质问他这个问题,那他就正好顺便自己主动回应,主动澄清。

我觉得进入这本书最方便的办法,就是从这些对话开始,因为对话其实还是很容易有代入感的。我觉得他写东西是比较精彩的,主要是因为人本身太精彩了,所以怎么写都可以。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528