你好奇莫扎特时代的琴声吗

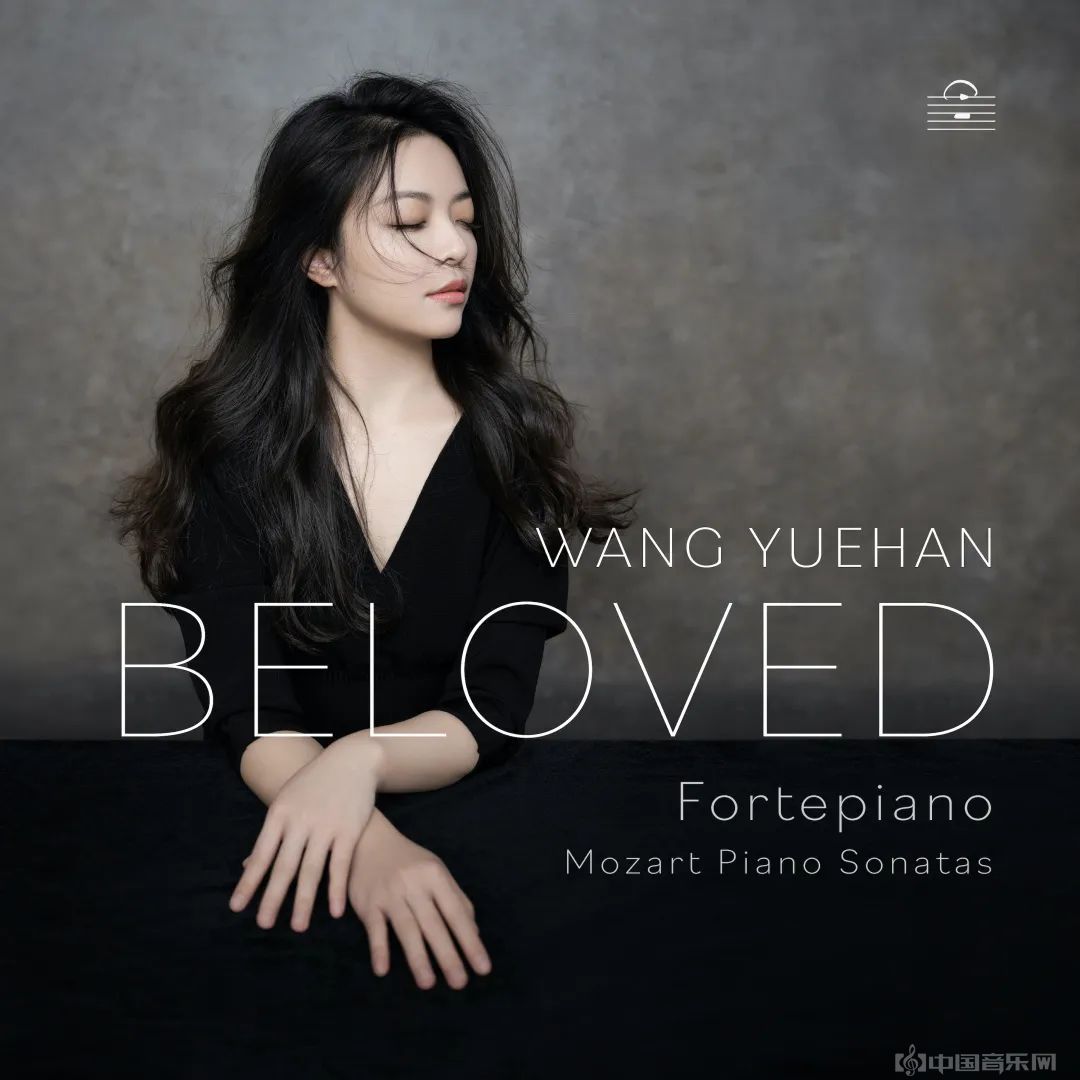

挚爱 · BELOVED

高铁网络的建设缩短了我们出行的时间,它的出现极大地排挤掉了那些几十年前代表着高速出行选择的K/T/Z字头列车的生存空间,哪怕在那个并不遥远的时代,它们分别代表着“快” “特快”“直达”。然而,依然有人在高铁时代选择相对而言的“低铁”出行。

在乐器领域,也有相似的选择题。钢琴之所以被称为“乐器之王”,是由于其在音乐表现上的近乎无所不能,在音域范围、音色变化、强弱动态变化等方面,它都赋予音乐以无可比拟的可能性。但在现代钢琴的形制固定下来之前,其前身早期钢琴,是否也有着这样或那样会被今日之眼光视为“局限性”的特质。但正如坐“低铁”与坐高铁能看到不同的风景,选择早期钢琴还是现代钢琴也能使一位演奏家经历不同的内心旅程。也许速度、音量等技术指标可以有高低之分,但旅程中看到的风景却无上下之别。

然而正如前面所说,早期钢琴在其诞生的年代也代表着最新和最先进的制琴技术,技术是向前看的,而非向后,这与今天的现代钢琴如出一辙。那么,在我们回望“低铁”或早期钢琴时,我们是在透过一层复古的滤镜去欣赏逝去的美好时代及其象征性的代表物吗,还是我们在通过这种选择为身处高频变革时代的自己提供一个反思和喘息的机会?

我们身处时代的变革频率之高,在历史上是罕见的。我们中的大多数人,也会在人生的晚年被这些变革和进步抛弃。那么,上述这种主动选择的回望能否在无穷尽的进步和内卷之外,提供给我们另一种选择?

作为国内研究早期钢琴的先锋,汪月含在11月发行了最新专辑《挚爱》,她选择一架仿制1805年瓦尔特早期钢琴进行唱片中的八首莫扎特奏鸣曲录制。我们在发片之际跟她进行了简单的访谈,聊了聊音乐美学与技术的关系,早期钢琴的“劣势”究竟是否是“劣势”等问题,采访实录如下。

汪月含在专辑录制中

01

您从小学习现代钢琴,后又转向早期钢琴研究,您如何看早期钢琴相对现代钢琴而言的“局限性”,在强弱变化、音量等指标型因素上,早期钢琴似乎有着先天“劣势”。

我相信很多朋友都会有类似的疑问。从现代钢琴的音量幅度和音色多变的角度看,早期的钢琴确实有局限性,但我不愿意将它称作“劣势”,更愿意将它称作“特质”。“劣势”意味着不好或者缺陷,但这些乐器在它本身所处的年代里,其实代表了新技术与发展。

关于音量变化问题,这是个非常有趣的角度。我相信几乎所有学钢琴的小朋友在弹古典作品时,都有被老师要求过“优雅一点,指尖颗粒性要强,手指要控制”。所以通常,大家对于海顿和莫扎特这类作品是不敢“放肆”弹的,需要更多控制。对于现代钢琴来说,这种控制和收敛没有问题,但往往触键的收敛最终指向音乐性的收敛。可早期钢琴上不会发生这种误会,因为从逻辑上讲,用早期钢琴弹出的任何音色音量对于作曲家时代来说,都是正确的。这时,弹琴的逻辑可完全变了,不是面对(现代钢琴)大幅度变化时谨慎地向内收,而是面对(早期钢琴)有限幅度时反而能趋近于极端地向外释放。这是一种与音乐走向相符合的、内心与手指同步的、自然而然的弹奏方式。

话说回来,贝多芬本人其实已经为我们解释了乐器的问题。我们都知道他抱怨过当时的钢琴这也不好那也不满意,所以我们会想当然地认为,如果他可以,他会更喜欢现代钢琴。1803年,贝多芬收到了一台英式钢琴,他以前弹的都是德奥的琴。这台英式的琴琴键更重,下键更深,音量更大,混响更大,也就是说离现代钢琴的特质更近一点点。但咱们的贝多芬做了什么?文献记载,贝多芬从一开始就不喜欢这台乐器,后来甚至让人修改乐器:改变下键深度,调整铅块位置使得键盘平衡变了,琴键变得更轻。德奥的琴下键深度只有4-5毫米,现代钢琴有1厘米,我猜贝多芬很难喜欢现代钢琴。

从更宏观的角度来讲,古典主义时期早期钢琴的音色特质是符合古典主义“语言风格”的。当然我们现在很难说到底是谁影响了谁,是乐器特质塑造了这种审美风格?还是审美风格锻造了乐器?但不得不承认他们是匹配的。进入19世纪以后,键盘音乐逐渐转向“歌唱风格”,所以乐器也开始产生变化,变得更容易弹连奏;为了适配大的演出场所,琴弦根数也变多,所以音量更大,等等。当钢琴音色越来越丰富之后,印象派也就随之而来。所以乐器发展和风格发展始终是一体的。

02

很少有人从现代钢琴演奏转向早期钢琴演奏,就像很少有人的交通方式会从“开车”变为“骑马”,促使您改变的原因是什么?

其实转向早期钢琴演奏的钢琴大师不少呢,他们都在现代钢琴上有着瞩目的成就,后期都开始涉猎历史键盘乐器。

用“开车”和“骑马”比喻,感觉还是挺妙的,我以前都是用“电饭煲”和“柴火烧饭”作对比……其实是一样的。电饭煲别说能煮饭煮粥,现在还能煲汤,头一天晚上定时,第二天下班自动做好了。但是它永远没有柴火铁锅煮出来的米饭的独特香味。“开车”方便又安全,甚至现在都能自动驾驶了;但马背上驰骋而至,可以闻见风中气味,可以感受湿润或干燥,可以身披阳光雨露,且良驹作伴,这些才是值得珍惜的体验吧。车或马?这就得看个人的追求和目标是什么了。

我没有放弃现代钢琴,我依旧会用现代钢琴练习拉赫玛尼诺夫,练习德彪西,但是巴洛克、古典主义、浪漫主义音乐,我还是更希望用与之年代相符的乐器去弹,这种诠释方式更加吸引我。

汪月含在专辑录制中

03

钢琴在过去的几百年发生了很大的变化,早期钢琴一词也无法涵盖从莫扎特到李斯特时代的所有钢琴。您如何在早期钢琴中选择自己想要的琴,用肖邦时代的钢琴演奏莫扎特,和用莫扎特时代的钢琴演奏莫扎特,会有区别吗?

钢琴从1700年被成功制作出来,到今天也就是三百多年的变化。现代钢琴在19世纪下半叶其实已经出现了,但它只是当时各种钢琴的其中一种,结构逐渐修改微调之后沿用至今,其他的钢琴种类在进入20世纪之后慢慢就停产了。因此,早期钢琴(fortepiano)这个词本身范围很广,涵盖的是从1700年克里斯多夫里的钢琴开始,一直到20世纪初的,所有和今天现代钢琴形制不一样的钢琴。这期间,不同年代的琴差别会很明显,差不多每隔十年就有巨大的差异(触感、外观、结构、音色均有)。甚至同一年代,不同地区不同制琴师的琴,差别也会很大。文献中都有记载,作曲家各自钟情于哪位制琴师的乐器,所以基本上我们选择乐器时是按照这个来的。如果更细致的话,还会挑具体年代。

04

音乐美学、演奏技巧这些音乐元素与钢琴的发展之间有什么关系?

美学在第一个问题里已经涉及了一部分,这里可以从实际弹奏的角度聊聊。古典主义时期早期钢琴的琴键普遍很轻,现代钢琴上最轻的琴键也远重于早期钢琴最重的音。所以现代钢琴上那种“大力量”的弹奏方式,在当时用不着。但这不意味着当时的钢琴更容易弹。正是因为键盘轻,反而变得更难控制了,要求指尖极度细腻的触键。弹现代钢琴,也许乐器可以分级出100种音色,早期钢琴本身只占其中50种,那么需要靠更为细腻的触键才能变幻出100种。

古典主义时期的击弦机结构简单,琴弦也细,琴槌也小,一秒钟内可反复击弦的次数较少,所以能承受的技术类型会少一些;进入到浪漫主义时期以后,乐器结构更复杂了,琴槌更大了,所以能承受的技术种类会复杂许多。所以咱们看钢琴纯手指技术(跑动速度,大和弦等)这类音型,显然浪漫主义时期的练习曲要难得多。但即便如此啊,肖邦和李斯特的练习曲在当时的钢琴上会轻松一些,还是同样的理由,因为这些曲目不是写给现代钢琴的。什么样的乐器,提供什么样的选项,作曲家谱写什么样的作品,演奏者怎样弹奏,这一切是循环的。

汪月含在音乐会中

05

您在上海东方艺术中心的演奏会上,曲目选择全是莫扎特奏鸣曲。这样一套曲目也许对观众要求挺高的,您在选曲时主要的考虑因素是什么?

我听说过这种说法,全莫扎特的曲目对观众要求比较高。但我猜这要求会比整场巴赫稍微低一些?哈哈,咱们不要低估了观众。演奏任何单一作曲家的专场作品,我觉得真正考验的是演奏者的曲目策划能力。选曲的时候必须要有巧妙搭配才可以,曲目之间衔接的顺序、调性变化、速度对比、音乐形象对比等等,这些如果安排好了,音乐会就可以是一出非常完整的戏剧。这和一场音乐会中安排不同作曲家是一样的道理。

06

演奏家选择早期钢琴作为自己的乐器是否会遇到一些曲目选择的难题,例如,可以用早期钢琴演奏20世纪乃至今天的现当代音乐吗?您个人对现当代音乐是否感兴趣?

早期钢琴在选曲上确实有限制,撇开之前谈到的风格问题不提,最明显的限制其实是音域。18世纪德奥式钢琴音域只有5个八度,接近世纪之交,才慢慢开始往5.5个八度扩宽。然后19世纪,慢慢向7个八度延伸。每次都是高音加一点,低音加一点,然后又高音加一点……音域是这样逐步扩展的。所以,我们没有办法用古典主义时期的琴弹肖邦,因为琴键不够。也所以,早期键盘演奏者需要努力凑齐各个时期的乐器。

当代作品对于演奏最终效果是有设想的,包括加料钢琴这种形式,追求的依旧是作曲者心中音乐的样子。而写作时,作曲家已经是以现代钢琴为媒介了。这点和历史中任何一位作曲家的创作逻辑相同。所以我确实无法用早期钢琴达到当代作品需要的演奏效果。我自己对当代作品是好奇的,上学的时候在现代钢琴上也弹过一些。

汪月含新专辑《挚爱》已在

国内外各大流媒体平台上线

识别下方二维码即可聆听

识别二维码聆听

QQ音乐

网易云音乐

Apple Music

挚爱

BELOVED

乐器:维也纳式早期钢琴-仿1805年瓦尔特钢琴

介绍:《Beloved》包含八套莫扎特钢琴奏鸣曲,由早期钢琴演奏家汪月含在一台1805年瓦尔特早期钢琴复刻琴上演奏。古典主义时期的钢琴和现代钢琴差异巨大,而早期钢琴所拥有的特质与当年作曲家的创作、演奏者的演绎息息相关。莫扎特曾经表达过对瓦尔特钢琴的钟爱,在1782年拥有了自己的瓦尔特钢琴之后,他在维也纳的所有公开演出都使用这台乐器。这种乐器与作曲家之间的引力,同样吸引了两百多年后的演奏者汪月含。从小学习现代钢琴演奏的汪月含在2013年遇到早期钢琴之后,对历史键盘乐器演奏和研究的热爱便一发不可收。毕业归国以后,她一直投身于早期钢琴的演奏和推广。2022年,汪月含选取了八套她在当下年纪和当下心境中,最有感触、有共鸣,最珍爱的莫扎特奏鸣曲,和制作人冯汉英一起,呈现此挚爱之作。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528