李博 青年作曲家

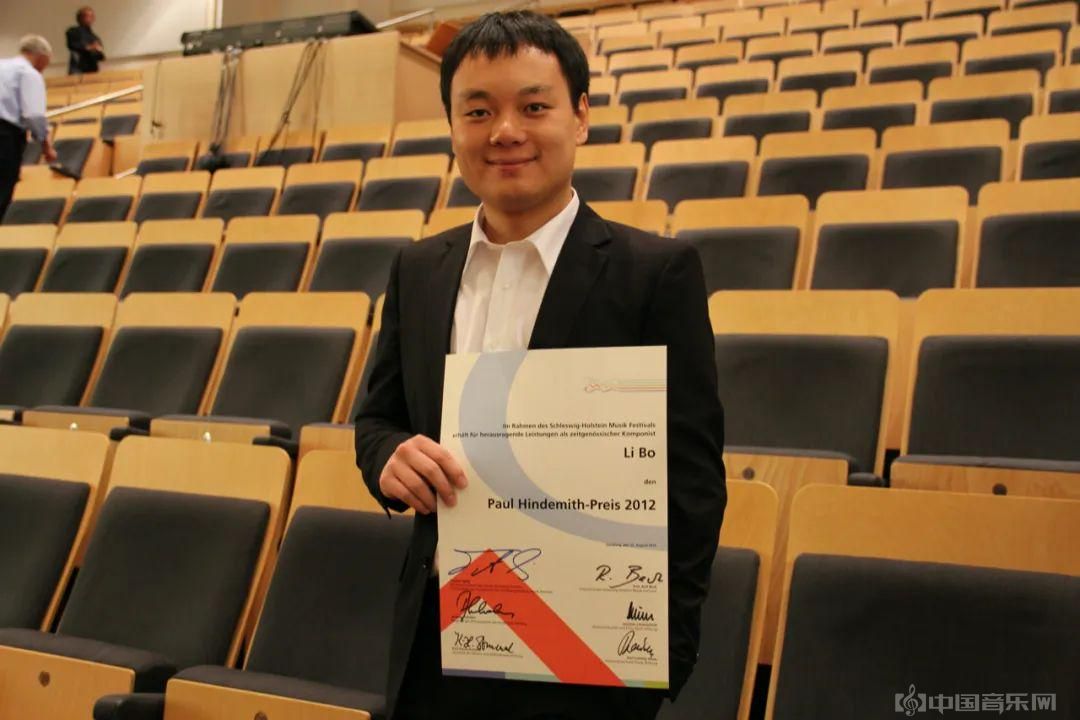

2012年8月李博在德国汉堡广播电台音乐厅领取2012年度保罗·欣德米特作曲家大奖

上海音乐学院作曲指挥系教师(高层次人才引进)。美国密苏里大学作曲博士,师从陈怡,周龙,Reynold Simpson教授。2004年考入中央音乐学院附中作曲系,师从徐之彤教授,本科及硕士研究生阶段就读于中央音乐学院作曲系,师从唐建平教授。中国民族管弦乐学会理事,国家艺术基金青年创作人才。

主要奖项:2011年中国文化部第十五届全国音乐作品评选一等奖,2012年德国保罗·欣德米特作曲家大奖,2012年第五届“CON TEMPO” 国际室内乐作曲比赛一等奖,2014年第三届华乐论坛暨“新绎杯”青年作曲家民族管弦乐作品评奖二等奖,2017年国家大剧院青年作曲家计划二等奖及乐手最喜爱作品奖,2018年日本武满彻国际作曲比赛二等奖,2018年美国青年作曲比赛大奖(ASCAP),2019年第一届意大利鲁契亚诺·贝里奥国际作曲比赛荣誉奖,2020年“百年回响·中华逐梦”中国民族管弦乐作品国际征集第三名,2021年日本第一届Ise-Shima国际作曲比赛特别奖等。

2018年5月李博获得武满彻国际作曲比赛二等奖,图为大赛唯一评委Unsuk Chin与四位决赛选手

李博近年来与国内外专业乐团,学院,及音乐家合作频繁,接受并创作了各类题材的委约作品近百首。曾与国家大剧院交响乐团,中国爱乐交响乐团,日本东京爱乐乐团,美国辛辛那提音乐学院交响乐团,美国密苏里大学交响乐团,中央芭蕾舞交响乐团,上海爱乐交响乐团,青岛交响乐团,哈尔滨交响乐团,天津歌剧舞剧院交响乐团,美国长风中乐团,中央民族乐团,中国广播民族乐团,苏州民族管弦乐团,香港中乐团,上海民族乐团,广东民族乐团,北京民乐团,美国Iridium Quartet, 亚洲筝乐团等合作并演出作品。与中国唱片总公司,中央音乐学院出版社、上海音乐出版社、中国音像出版社、德国Sikorski出版社等合作出版音乐作品的乐谱、CD、及DVD。

代表作品:交响乐队《飞寒》,《无脚鸟》,民族管弦乐《北方音诗》,打击乐协奏曲《祈福》,《辉煌》,《梦回虞姬》,唢呐协奏曲《醉想》,笙协奏曲《忆雪》,管子协奏曲《余晖下的背影》,笛子协奏曲《月出》,《悟空》,二胡协奏曲《旋叶》,古筝协奏曲《桃花源》,民族室内乐《之初》,《海洋的回声》,《幻想家》,大型混合室内乐《月光城墙散文诗》等。

访谈录

(以下内容根据访谈整理。文山宗简称文,李博简称李)

文:听了有旋律调性的《夕阳下的余晖》真是好久没有一个温婉、深刻有嚼头的旋律能刺痛我

李:这首作品是2016年春天,也是我在中央音乐学院即将硕士研究生毕业的时候写的。当时是中央民族乐团的一个委约,为管子创作一首原创协奏曲作品。即将离开北京,离开读了12年的中央音乐学院,要去美国读博士,所以就在这种即将要离开的复杂情绪下,滋生了我对于“告别”这件事情的思考。其实很多人即将毕业或者离开一座城市的时候都会产生一种别离的惆怅,但我更希望把“离开”这件事写得有格调,有品位,有深度——就不是单一的哀伤,而是平静中带有力量感,让过去的那些回忆成为影响未来的因子,如此这般就形成了永恒,也就是联结了过去与未来。

管子写作是一件新奇的挑战,即使放在现在也是。因为当代的管子作品很少,所以可学习的资料就很有限。这件乐器我通过了解后认为,它一定不是一件俗的乐器,它很像是一位有阅历的中年诗人。它说出来的话应该是言简意赅,饱含诗意,再加上我当时还想给它加上一个属性:那就是真诚。在这首作品中我在创作之初就告诉自己,忘掉技术,忘掉绚丽,就只要非常真诚

哈哈,最后那几组打击乐,它确实是有

文:《飞寒》这部管弦乐应该是当年国家大剧院青作计划

李:这首作品确实是,从之前的纯粹现代音乐的写作练习中逐步开始使用现代音乐的技术来讲述与我有关的故事。《飞寒》写的是东北题材,它的精神内涵其实很好理解,就是天寒地冻的气候阻挡不了东北人民的热诚,外面的天是冷的但人心是暖的。后面的创作,尤其是这种大型管弦乐编制的创作我也是逐渐偏向人文方面的思考,即使是纯粹现代音乐的语汇但表达的是人文情绪,比如2018年的管弦乐作品《无脚鸟》,虽然是参加日本武满澈作曲比赛的作品但我是写的人性和命运方面的探讨,可能不一定成功但就算是一种自我挑战吧。说实话用现代音乐这样写,挺难的,我还得再多进步才能有点儿模样。

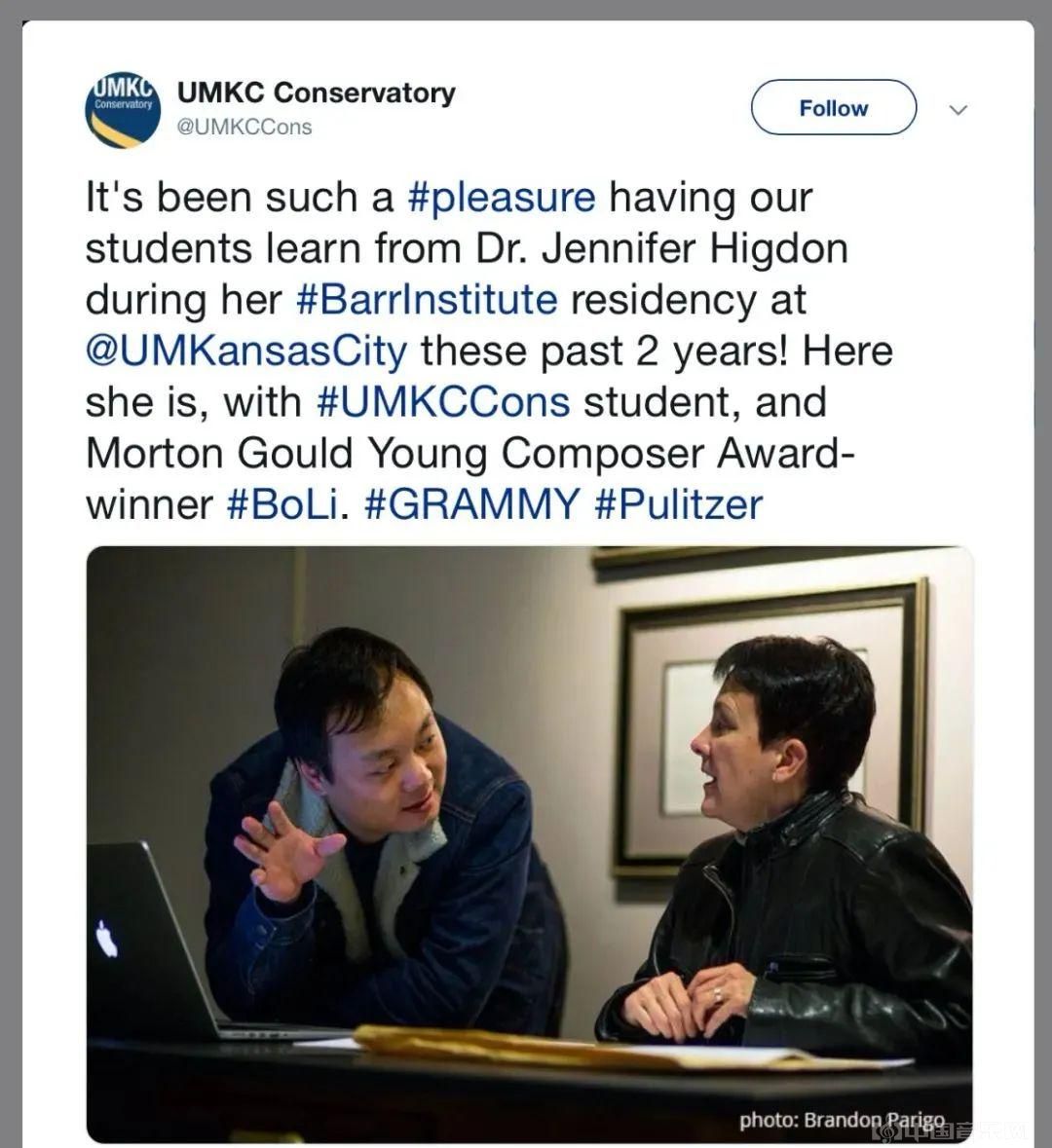

2018年2月李博与美国著名作曲家,普利策及格莱美获奖者Jennifer Higdon在密苏里大学堪萨斯城分校介绍作品

文:前些天看了一个关于李安的采访,他被问到关于他为什么被艺术电影启蒙和感动却总是拍有票房和卖点的商业电影,他的回答有一句话我印象比较深刻“我觉得拍电影你要做自己最擅长的事情,否则话就是矫情”。你早期作品写

李:哈哈,这绝对是同行才问得出的问题。其实在音乐学院的作曲系里,基本都是以学习现代音乐技术为主要课题,然后攻克的目标也都是国内或者国际的重要奖项。国内民乐写作的话其实它的实用性往往是大于实验性的,我写的所有民乐作品基本都是乐团或学院委约之后,在商演的音乐会里呈现的。那么,这样强调“实用性”的创作要和在学院里学

比如今年年底要写一首孙凰老师委约的二胡新作品,上次写二胡还是2010年的《旋叶》,这十几年期间同时也是对于二胡乐器的再思考,再沉淀,然后再写二胡应该就会有很不一样的技术高度和审美了。当然说了这么多我依然没有开始正面回答你的这个问题,因为这个题真的是太专业了,可能我们之后专门找一个机会来探讨你的这个问题吧?我一方面要“老实交代”,另一方面也要坦白作品中有待提高的地方。最近正在着手创作苏州民族管弦乐团委约的50分钟的大型作品《传说》,首演之后如果你还有兴趣我们可以根据这首作品中体现的一些现代性和个性来探讨这个问题。这是个很有价值的题,谢谢你。

2018年12月李博参加管弦乐作品《飞寒》在国家大剧院的走台,该作品作为国家大剧院11周年院庆音乐会曲目在当晚演出

文:你在中央院的导师唐建平也是创作中国风格作品的代表性人物,尔后你留学美国投师在陈怡老师,周龙老师门下(他们也是有大量的中国风格作品闻名于世),这也是否是你坚定转型之路的必由历程?

李:你说的这三位老师既是学院里的大教授,同时也是享誉国际的著名作曲家。他们的作品对于中国文化在国际舞台上的展示,和世界音乐史中都有举足轻重的意味。其实跟这三位老师学习的过程我还嫌太短,觉得没学到位。所以我现在跟三位老师还保持一个密切的联系,当然,肯定不是说谱子上的这种基础问题了,而是保持对音乐创作和文化之间的求学。三位老师也都是品格非常高尚的艺术家,教学期间对我要求很严格,同时在做人行艺方面对我也有很多潜移默化的启发。所以不能说是转型,因为我的诉求很简单:就是成为一个作曲家,写好作品。与三位老师结缘其实只能说是求学之路的开始,他们是我一生的老师。

文:在一般经验中调性、旋律是现代音乐写作尽量避免的,在这样的大环境思路影响下其实现在写一个非常棒有旋律性的主题在今天变得很“困难”,你是怎样看待这个问题的?我个人认为你的旋律也不是传统意义上的旋律,保留了调性但它们却更多是状态和气氛但是气质上更具有现代性,更接近古琴音乐氛围包裹片段式的旋律即传统又现代,也请你谈谈在创作中这方面的思考?

李:旋律这是个美学问题。一条旋律好不好听就像是一个人你觉得他长得好不好看,有个性也有共性。那么旋律写作一般在当代作曲课堂中似乎不一定是主角,取而代之的也许是现代音乐作品中的

2014年6月李博与著名指挥家李心草排练唢呐协奏曲《吹飞寒》 教育部新世纪人才支持计划项目委约作品

文:我之前研习笙这个乐器,我的体悟是它的音色以及可以演奏多音材料不

李:笙啊,我跟这个乐器挺有缘,跟国内外的很多笙老师及从业者都是多年的好友。这个乐器说实话跟古筝琵琶相比,可开发的音色差别不算多,它主要是一个自我音高织体的体现。也就是它本身的乐音音高(区别于噪音音高)的繁与简,厚与薄的对比。因为它可以同时演奏很多音,所以从和声角度就可以极大程度地去丰富它,你想,如果你用8-10个不同的音通过一种巧妙的方式纵向排列,它会形成一个怎样的和音世界呀!太美妙了。比如它还有呼舌技术,是一种自由速度的tremolo,往往可以通过气息的多少来构建一个忽近忽远的音景,可以表现朦胧的,模糊的美感。

文:《桃花源》、《空上大风》这两部都是民乐与钢琴的室内乐作品,但两部风格却是差别万千,一个无调性现代音乐一个有调性很传统有现代性的民乐作品,但都是和钢琴组合搭档的室内乐。两部作品里钢琴写作也非常激情,请你谈谈在这两部风格迥异的室内乐里钢琴写作的体会?还有古筝和尺八这两个乐器它们在写作技术上你的处理以及怎样处理它们和钢琴的关系?

李:《桃花源》是2015年央院同学崔晓彤委约创作的,这个作品当时是以一个协奏曲的体量去写的。所以钢琴在这首作品里更像是乐队缩谱,后来2018年中央民族乐团委约写成协奏曲也印证了这一点。我的民乐曲中的钢琴声部往往都不太简单,这个我在跟很多央院的民乐老师交流中也表达过。这其中的道理是,舞台上一共就两位演奏家,如果其中的钢琴演奏家的声部不能有效支撑民乐演奏家,那么会是一个失衡的概念。反之,如果钢琴声部的共振能够以一个乐队般的气氛去支持民乐独奏,那我想作为演奏家在台上都会更有底气,而不是“自我陶醉”吧。

《空上大风》就比较有趣了,它是2018年一个美国尺八演奏家Shawn Head发起的一个全球尺八作品委约比赛。我可能是因为投了两首笛子作品,跟尺八比较接近的文化气质,然后就赢了这个委约奖。这首作品的钢琴部分有点儿类似于即兴,虽然我是都写好节奏的,但是它和尺八之间的关系更像是风筝与风——互相领先,互相衬托。然后首演也是我弹的钢琴,也是一种尝试吧,就是把东方的那种洒脱在作品中释放,可能我也是多年不练琴了,给自己找个借口吧。哈哈。所以相比《空上大风》,《桃花源》的钢琴写法是非常理性,精准的,需要大量时间去练,即兴不来,我也弹不来其实。

文:这几部作品听下来,非常棒的旋律感是你的天分也是写作优势。我有个直觉,虽然你年纪不大,但感觉你仿佛历经沧桑,音乐深沉内敛又激情浪漫,谈谈你是怎样形成这样的创作美学风格?

李:哈哈,可别,万万不敢”沧桑“。首先旋律感觉这个很玄妙,尤其是在写歌的时候更明显,你常常不知道你为什么会想到这句旋律,其实更多时间只是一个懂乐理的匠人,准确把它写下来就好。那创作美学风格是一个比较综合的题,它首先也许是跟人的性格有关,我希望我的音乐作品不管有多么的激烈冲突,它一定还是“包着的”而不是“支出来”的。所以既然是写出这种张力,这种冲突,那么作为我来讲我就需要更大的内心世界去控制它们。那么作为作曲家来讲,你对这个世界能接受多少,你对自己,对自己的朋友家人能够接受多少,就是个要思考的问题。因为你是为这个世界创造价值的角色,那么你输出

的东西健康与否,以及生命力等等,其实还是蛮考验一个人的心智和接受能力的。所以我认为想创造,先学会接纳。

文:作为一个职业作曲家你创作中最大的挑战是什么?困扰你的东西是什么?

李:我觉得最大的挑战,应该是时刻提醒要挑战自己吧。我的每一首新作品的创作之初都在想的是,如何区别于之前的作品并且做得更好。当然这种要求常常也是要与题材和体裁相结合,就是它既符合作品的创作意图,同时也有进步的表现。困扰的话,其实每一首作品的难点都不一样,当然如果有一天这种困扰消失了,那恐怕就要有麻烦了。也就是你怎么写怎么是,那恐怕这个作品就要失败了。

2016年12月李博在美国密苏里大学堪萨斯城分校举办中国民乐主题讲座

文:现在你又多了一个上海音乐学院作曲指挥系教师的身份,作为新晋的作曲系的老师,也谈谈作为作曲家对教授作曲你的一点思考?教学是复述前人或者自己写作经验的过程,而创作却是向外输入你的思考或者脱离经验轨道的历程,教学是要走既定轨道服从惯性,而创作恰恰是需要摆脱它,俩者有时互相能促进但有时背道而驰,那么你的教学和你创作之间的关系你是怎样平衡的然后你的结论?

李:这个作曲教师的身份我还是新兵蛋子,不敢漫谈。那我希望带给学生的除了作曲技术上的内容,应该还有作为一个作曲家的一些职业习惯。比如如何参与排练,与指挥家独奏家的沟通方式,出总分谱的版式,甚至是如何学习看待同时期诞生的新作品等等。以一个积极健康的态度来学习作曲,因为这个行业真的是不容易,恐怕有不少学生在完成博士阶段学习后也尚没有写出广为人知的作品,甚至是获奖。那么在整个这十几年当中,你的音乐作品不被人熟知甚至不被理解,是否还能坚持自己,忍得住寂寞,这个挺考验人的尤其是年轻人。

文:非常感谢身处疫区上海李博老师在百忙中毫无保留精彩的回答,祝疫情早日结束,上海早日解封……

部分作品

《月光城墙散文诗》(2011,大型混合室内乐) 北京现代室内乐团 指挥 Kasper De Roo(德)

《飞寒》(2016,管弦乐队)国家大剧院管弦乐团 指挥 吕嘉

《余晖下的背影》(2016,管子与民族管弦乐队)

中央民族乐团 指挥 刘沙

《空上大风》(2018,尺八与钢琴)

黑田令尊 尺八 李博 钢琴

《之初》(2021,民族管弦乐)

中央民族乐团 指挥 陈冰

后附:李博诗二首

不曾念的诗

依偎在台灯的怀抱里,

陷入子夜。

影子和光纹丝不动,

一同等待酒花懒散的散去。

勉强响着的两堆矮矮的木头音响,

披着厚厚的灰尘,

持续的,发出了这个被锁包围的世界里最自由的声音!

灯光愈发微弱

影子轻轻的颤了

渐渐的,眼前的世界开始向半空滑动。

在一次名叫“轻”的旅途中,

一个孩子闯进了初中的教室,

惆怅在高中操场的星空下

感受另一支温暖的左手的紧握。。

然后拼命伸向时光的一次回眸,

拼命的,只幻想你的一次回眸。

却千百次的被扯得更近,更远。

无题8

远方的梦,

倒影着杯中的酒。

孤立与成就一起,

给梦中人化了妆。

正在远行的勇士,

背起音乐和爱情的诗往下一站去。

同情是个热透的馒头,

而你只有星空与⻛。

你是只躺在五彩牢笼里的⻦:有房,有锁。

哭与笑的本能把记忆拉回从前:

有座山,有座庙的——童年。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528