张瀛水 旅德青年钢琴演奏家,德国汉堡勃拉姆斯音乐学院钢琴主课讲师、德国汉堡音乐学院助理教授。

生于北京,5岁开始学习钢琴,师从钢琴教育家周铭孙、包世纬夫妇。曾连续3次获得北京“希望杯”钢琴比赛一等奖。2001年获“中国青少年新人选拔大赛”钢琴比赛金奖。2002年考入中央音乐学院附中,师从吴元教授。2008年考入德国国立魏玛李斯特音乐学院,师从德国Peter Waas教授、匈牙利李斯特音乐学院钢琴系主任Balasz Szokolay教授,2013年毕业,获得钢琴硕士学位。同年考入德国国立吕贝克音乐学院继续深造,师从 Konstanze Eickhors 教授,2015年毕业,获得钢琴演奏家文凭。2016年入职德国汉堡勃拉姆斯音乐学院,成为该院第一位中国籍钢琴主科讲师。2017年被德国汉堡音乐学院聘为助理教授,并被德国艺术家基金保护协会录入为会员。

匈牙利魏玛李斯特音乐学院钢琴系主任Balasz Szokolay曾评价:“她是才华横溢的音乐天才,总是在舞台上展现出自己最好的一面。她在钢琴上造诣极深,这恰恰能体现出她的强大意志和对自己的严格要求。”

曾应邀参加过多场国内外高规格演出活动,如:2018年应德国汉堡市政府邀请,在中国驻德国领事馆举办的庆祝中华人民共和国成立69周年的庆典晚会上表演钢琴独奏;在第33届“哈尔滨之夏”音乐会闭幕式上表演钢琴独奏;曾作为访问学者在东南亚国家参加艺术交流活动,并代表国际学者在活动中做主题演讲;曾在国内外举办过多场钢琴独奏音乐会,与德国、意大利、俄罗斯、中国台湾等著名钢琴家合作表演四手联弹、八手联弹等。多次应邀担任国内国际钢琴比赛评委及点评嘉宾。

在2000年《琴童》杂志创刊号上,发表了一篇题为《恒心和努力让我进步》的文章,作者正是本期《琴童》封面人物张瀛水。当年仅上小学的她就获得北京“希望杯”钢琴比赛第一名,给很多人留下了深刻的印象。回头品味这些充满童真、稚嫩质朴的文字,不难发现她从小便是一个拥有刻苦精神,懂得坚持不懈的孩子。时隔21年,当年的小琴童已然蜕变成当代的钢琴新秀,不禁让人感叹“江山代有才人出,各领风骚数百年”。

说起张瀛水的学琴故事,要从她和母亲的故事说起。

恒心养成,源自母爱

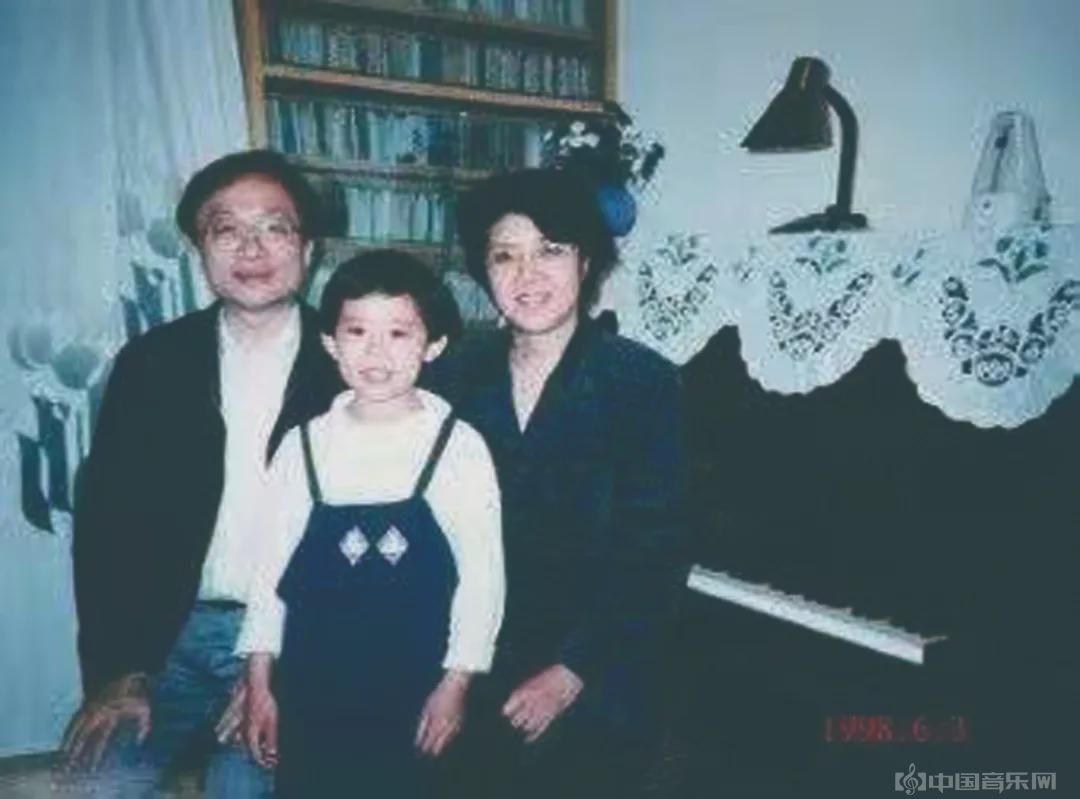

张瀛水的父亲是高级机械师,在首都国际机场工作;母亲从事教育事业多年。由于各种原因,母亲没能从事自己喜爱的音乐事业,但至今仍保持着每天练习小提琴的习惯。在东北生活的那些年,为了坚持练琴,母亲曾经在天寒地冻、没有暖气的屋子里拉琴。为了练琴,她的手冻伤了,落下了难以治愈的病根;为了练琴,她甚至可以放弃所有的业余时间。生下张瀛水后,母亲自然而然地把对音乐的爱投射到了女儿身上。但她知道,首要的事情是要让女儿感受音乐、喜欢上音乐。

熟悉张瀛水的人都知道,她是一位能歌善舞的才女。与众不同之处是,她是从学习舞蹈开始走上艺术启蒙之路的。“妈妈告诉我,在我只有几个月大时,只要听见音乐,小手就会随音乐摆动,爸爸妈妈认为我的音乐天赋好,那时起就给我制定了学琴计划。”张瀛水说。

为了提高小瀛水的综合素质,在她3岁时,父母便将她送到中国歌剧舞剧院,跟随著名舞蹈家陈良环、袁静瑶、侯美君等老师学习舞蹈。每逢周日,母亲就带着她挤公共汽车。一路上需要换乘几条不同线路的公共汽车,一堂课来回需要5、6个小时,但无论刮风下雨、严寒与酷暑,她们从未缺过一堂课,而且这一坚持就是7年之久。

“妈妈就是有这样的意志力和执着的精神,只要是对培养我的综合素质有帮助的事情,就是再苦再累她也一定会坚持,不达目的不罢休。妈妈没有过多的说教,但她的处事态度一直潜移默化地影响着我,多年的舞蹈课,我也从未叫过苦和累。”张瀛水说,自己能取得今天的成绩,除了母亲的执着之外,支撑这一切的是站在母亲身后的有责任有担当的父亲。功夫不负有心人,后来在第5届和第6届的北京市艺术节比赛中,张瀛水的舞蹈和钢琴分别连续获得一等奖。

千里良驹,始于伯乐

“我很幸运,我的第一任钢琴老师是著名钢琴家鲍蕙荞老师。”张瀛水说。那时,由于鲍老师正筹建钢琴学校,非常忙,而且经常演出或者出国当评委,无法抽出固定的时间来上课,在短暂地跟随鲍老师学习了4个月后,刚满4岁的张瀛水的学琴生涯就中断了。

(张瀛水与著名钢琴家鲍蕙荞老师合影)

5岁时,张瀛水再次萌生学琴的想法。于是,母亲费尽周折找到了著名钢琴教育家周铭孙、包世纬夫妇,真正开启了学琴之路。像舞蹈的学习一样,小瀛水非常珍惜跟包老师学习的机会,每周都风雨无阻地跟着母亲跨越半个北京城去包老师家上课。

“时至今日,我和包老师、周老师都保持着密切的联系,就像亲人一样。回想我的学琴道路,没有走弯路,源于遇到了好老师。”张瀛水说。

张瀛水正式学钢琴的年龄并不算早,但学习舞蹈的经历让她的艺术天赋得到了最大可能的开发。在包老师、周老师两位教授的指导下,她的演奏水平突飞猛进。

“跟包老师、周老师学习最深刻的体会是,他们把我当成自己的孩子一样疼爱,不仅传授技艺,还给我创造了很多促进学习进步的机会。老师总是鼓励我多参加活动和比赛。我虽然不是贪玩的孩子,但爱玩是孩子的天性。学琴的孩子是真的没有童年,只有参加活动才能够跟小朋友一起玩玩,所以我还是很喜欢参加活动的。”张瀛水回忆道。

(张瀛水与著名钢琴教育家周铭孙、包世纬老师合影)

1998年,7岁的小瀛水正式学琴才一年多,但包老师鼓励她走出琴房,出去见见世面,特意为她安排了一套曲目,参加北京市第4届“希望杯”钢琴比赛。懂事的瀛水知道自己与别人的差距,每天天不亮就起床练琴,一练就是几个小时。结果,她以一曲《扎红头绳》赢得了在场评委的一致好评。这次意外的收获给了她莫大的鼓舞,增强了她对学琴的信心和决心。

此后,她连续3次参加两年一届的“希望杯”钢琴比赛都获得了一等奖,还利用业余时间参加了许多钢琴表演活动。如:1998年,她参加了央视三套录制的周铭孙教授主讲的《音乐知多少》节目,录制多首钢琴考级曲目;2000年参加了在中国国际儿童中心为外国友人表演的活动;2001年元旦受北京电视台之邀,在梨园剧场表演独舞。

“由于经常登台,我演出的状态一直比较松弛,从小到现在都是这样。儿时的这些演出经历对我的成长帮助很大,既锻炼了我的胆量,也培养了我的恒心和毅力。现在看来,这些儿时的锻炼是那么弥足珍贵!”张瀛水感慨地说。

张瀛水的成长之路受到了国内众多专家的关注。有一次参加比赛,张瀛水演奏了一曲《大红枣》。比赛结束后,一位在现场负责的老师在人群中问道:“张瀛水的母亲是哪位?”张妈妈急匆匆地跑到老师面前,后来才知道这位老师是国内著名钢琴教育家黄瑂莹老师。她特意对张妈妈说道:“这孩子很有天赋,手的开度和乐感都很好,要好好培养!”这句话对张瀛水母女俩产生了极大的鼓舞。

张瀛水与钢琴教授吴元老师的相识更具有戏剧性。她参加钢琴4级考级时,由于获得了“优秀”,便参加了考级优秀生的音乐会。“我印象很深,当时音乐会的点评专家是吴元老师。每一级都由一名优秀考级学生来演奏,然后由吴老师做现场点评。听了我的演奏后,吴老师肯定了我的演奏,认为我的音乐表现很突出。从此以后,我就认识了吴元老师。”2001年在“中国青少年新人选拔大赛”钢琴比赛中,张瀛水经过初赛、复赛、决赛,最后以第一名的成绩获得了金奖。恰巧,那次比赛中,担任评委的吴元教授再次注意到了这个小姑娘。就这样,张瀛水通过两次比赛,机缘巧合结识了吴元教授。

积极备战,初露锋芒

练琴和文化课学习,往往会成为许多琴童学习生活中的一大矛盾,但张瀛水从来没有因为练琴而落下文化课。她的文化成绩一直不错,小学时获得过北京市“三好学生”荣誉称号,还是北京市“红领巾奖章”获得者。2002年,张瀛水小学毕业,面临升中学的选择。她的文化成绩不错,当时已被人大附中、北京101中学等重点中学提前录取。是正常升初中,还是报考中央音乐学院附中?一家人举棋不定、难以决断。此时,吴元教授给出了中肯的建议,她觉得张瀛水可以尝试考中央音乐学院附中。

吴教授的建议给了张瀛水极大的鼓舞。一家人商议后,决定试一试。2002年2月18日,张瀛水开始跟吴老师上课。中央音乐学院附中的入学考试时间是4月17日,此时离考试只有两个月的时间,对小瀛水来说无疑是个巨大的挑战。中央音乐学院附中的入学考试内容,除了演奏外,还有乐理、视唱练耳等理论知识,以前从未系统接触过这些理论知识的张瀛水只能从零开始学起,通过高强度的训练,加上许多理论知识在钢琴学习过程中都有所接触,所以学起来进步很快。经过两个月短暂而紧张高效的准备,幸运的张瀛水顺利地考入了中央音乐学院附中,跟随吴元教授学习,从此开始了她的专业学琴之路。

(张瀛水与吴元教授的合照)

留学德国,志坚行苦

由于上小学时才5岁,到了音乐学院附中之后,张瀛水比同班同学都小一些,在专业上不占优势,压力非常大。有时弹琴达不到老师的要求,她自己也很沮丧。幸运的是,吴老师并没有忽视她。除了演奏技巧,在作品分析研究、音乐艺术表现等方面,吴老师都不厌其烦地教导她。在吴老师的精心指导和启发下,张瀛水的专业学习逐渐走上了正轨。

在音乐学院附中6年的学习中,在吴元老师的精心教导下,从最初的懵懂到逐渐理解钢琴艺术的深刻内涵,再到确立追求的方向,对张瀛水而言,这6年无疑是一个重新绘制梦想蓝图的过程,也是她人生转折的关键阶段。

眼间到了高三,是选择出国还是报考中央音乐学院?张瀛水再一次面临两难抉择。吴元老师给予了她很大的自主权,让她自己决定。面对德国教授抛来的橄榄枝,张瀛水选择了尝试。很快,她收到了来自德国音乐学院发来的入学考试邀请函,刚满16岁的她独自一人搭上了飞往德国的航班,只身前往德国参加大学的入学考试。

2008年的1月和2月,是张瀛水人生中最受历练的时间。短短两个月,让她深刻体会到了求学的苦。为了考试,她独自一人前后3次往返于北京和德国之间,体重下降了十几斤,每天睡眠不足6个小时。在此期间,她参加了国内的专业毕业考试和文化课毕业考试,还参加了德国音乐学院的初试、复试和最后的面试。好在辛苦没有白费,最终,她向母校交上了一份满意的答卷。

刚到德国时,因为是备考,还不是正式学生身份,张瀛水没有固定的琴房练琴,每次只有在学校的学生上课前或下课后才能去琴房练琴。为了有更多的时间练琴,每天天还没亮,她就背着饼干和水,先坐公交车,再徒步20多分钟穿过一片树林到学校的琴房练琴,饿了就用饼干充饥。

“一个人走夜路真的挺害怕的,漆黑的路有时连一个人影也看不到,偶尔会有一辆车路过。有一次,我走到半路时突然听到狼狗的叫声,把我吓坏了,当时真的不知所措,想给爸爸妈妈打个越洋电话,又怕惊动他们,我就一口气跑到了琴房。那两个月的时间就是这样坚持下来的。”那段备考经历,张瀛水仍历历在目。

花若盛开,清风自来

2008年4月,张瀛水进入德国国立魏玛李斯特音乐学院跟随德国最高级别教授Peter Waas学习钢琴。每个从事古典音乐事业的人,心目中都有一个身赴欧洲寻求艺术灵感的梦,即使只在那里待上一段时间,也会让自己找到一丝与西方古典音乐灵魂更加靠近的安慰。

张瀛水说:“当正式在德国开始上课的时候,我感觉如同在梦境中一般。或许您觉得我一切都挺顺利,其实我经历的许多困境是不为人所知的。”

出国前,张瀛水在国内只突击学习了一个半月的德语,到德国后,语言交流成为她的第一大障碍,加上在音乐和技术上自己都有很大的差距,这一切足以令她焦虑不安,她对自己的未来充满了彷徨感。张瀛水很清楚自己的处境,她知道自己要做的就是脚踏实地去攻克每一道难关。她珍惜点滴时间,付出加倍的努力,很快,便适应了这种高压、高效,紧张而有序的学习生活。

在德国国立魏玛李斯特音乐学院学习期间,张瀛水有幸跟随世界知名钢琴家、匈牙利李斯特音乐学院钢琴系主任Balazs Szokolay学习钢琴。Szokolay是一位非常敬业、极度热情的教授,上课时近乎达到一种忘我的状态。他当时还担任匈牙利李斯特音乐学院系主任的职务,有时需要往返匈牙利与德国之间,开车10个小时来到魏玛给张瀛水上课,没有时间吃饭就饿着肚子,一上就三四个小时。

“记得在讲解一首穆齐奥·克莱门蒂的《奏鸣曲》时,因为这首奏鸣曲并不被大众所熟知,没有很多可以参考学习的资料,其中有一段kadenz(韵律)可以自由发挥,少数人会弹一些简单的和声或者一句简单的乐句,或者干脆忽略,我和老师细细研究,觉得这个地方如果加入自己的东西可以更好地呈现,我们便探讨了如何在作曲家的意图之上,结合当时的作曲背景及进行二度创作。因为这是毕业演奏曲目,必须精益求精,经过几次修改,老师也帮我提出了一些非常重要的建议。这个小创作的完成,为整首作品增添了很多色彩。”张瀛水说,“Szokolay教授这种高尚的职业情操和专注的教学态度深深影响着我,也奠定了我现在在教学上负责或者对教学保持热忱态度的基础。”

结束了德国国立魏玛李斯特音乐学院的学习后,张瀛水想继续深造学习,便报考了德国吕贝克音乐学院。这所大学每年录取的名额只有一两个,作为中国人更是难上加难。幸运的是,张瀛水通过了吕贝克音乐学院的考试。

2013—2015年,张瀛水在德国国立吕贝克音乐学院跟随著名钢琴家教育家Konstanze Eickhorst学习,最终以优异成绩毕业,并获得了钢琴演奏家文凭。机会总是留给有准备的人。求学路上,坚定执着与数不清的汗水、泪水相伴,终于换来了张瀛水接连不断的幸运。2016年,张瀛水被德国汉堡勃拉姆斯音乐学院录取,成为该院第一位中国籍钢琴主科讲师,目前已在该院执教近6年。2017年,张瀛水被德国政府以艺术家特殊人才引进,同年被德国汉堡音乐学院Ralf Nattkemper教授聘为助理教授。

(2019年8月张瀛水与肖赛主席 亚辛斯基一起合影留念)

笃学不倦,继往开来

一位钢琴演奏家的成长,并非我们想象的那样一路繁花,每一次蜕变的过程都是一段让人潸然泪下的奋斗故事。在充满艰辛的艺术道路上,他们有很多宝贵的经历和经验,值得后来者去学习和借鉴。张瀛水经历过中、德两国不同的系统化专业教育,感触良多。

当一名钢琴专业学生逐渐朝着演奏家的方向发展时,老师对于学生演奏风格的形成所给予的引导显得极为重要。德国7年的学习经历让张瀛水深刻地体会到了这一点。她说:“我希望我的学生敢于想做自己的音乐,因为音乐太重要了。作为老师应该帮助学生建立自我认知和信心,帮助学生敢于处理一些音乐,形成自己的风格。”

以精准著称的德国精神,在钢琴艺术领域也不例外。在德国跟随几任钢琴教授的学习经历,让张瀛水深刻地体会到了他们对古典音乐无与伦比的严谨性。“除了抠每个音符,每个乐句、每个呼吸都精确到零点零一秒。对于德国人来说,音乐就是时间,就是呼吸。在演奏中,从音符的长短到休止符的长短,都要经过细细琢磨和推敲,就如同我们说话一样,从吸气、吐字到换气,无一不是节奏,音乐更是如此,千变万化但又万变不离其宗。国内的钢琴教学,更多的是针对手指技术的高要求,有了技术的前提才有能力去演奏高难度的作品;而德国老师会更注重合理的情感抒发,还有作品本身的意义。谱子上的一切标记都要十分清晰准确地表达,这才是作曲家本人的意愿,在做到了尊重作曲家本人意图的基础上,再去增添个人的表现。”张瀛水说,能融入德国的大环境,她的体会是跟她直爽的性格以及学会用德国人的思维与人相处息息相关。这一点也许值得每一位留学生借鉴。

目前,张瀛水经常往返于德国和中国之间,在不耽误德国正常教学工作的情况下,常在不同国家的不同城市参加各种公益活动、艺术交流活动。她经常受邀参加各种钢琴比赛,担任评委工作、开大师班课等;她常利用假期接受北京各大区文化艺术中心的邀约,举办了多场钢琴讲座及培训。在活动中,她会进行独奏表演,也聆听许多琴童的演奏,并给予他们专业的技术指导。

几年来,张瀛水所教授的学生经常在参加国内外钢琴比赛中荣获最高奖项。如:两年一届的“星海杯”钢琴比赛,德国欧米勒国际钢琴公开赛,“珠江·恺撒堡”国际青少年钢琴大赛,德国汉堡青少年钢琴比赛,第4届、第5届维也纳莫扎特国际钢琴总决赛,等等,也有不少学生考入国内外各大音乐院校。

张瀛水说,从学琴及留学期间跟随的每一位老师身上,她都学习到了宝贵的东西。“老师们对待钢琴事业的浓浓热情和不懈追求,他们身上闪烁着的光辉品质,时刻催促和鞭策着我不断进取、努力前行。重要的是,我真的喜欢教学。在课堂上每每看到一张张满怀期待的脸、一双双求知的目光,我仿佛看到了当年的自己,就会不厌其烦地解答他们提出的问题。我十分理解琴童及家长的心情,但急功近利的方式不可取,走音乐之路要持之以恒、脚踏实地、坚韧不拔,才能达到理想的彼岸。”

教学生涯渐入佳境的张瀛水,虽然身处他乡,但一直心系祖国,希望为祖国培养更多的音乐人才,报效祖国。

寄语琴童

心怀梦想,梦想有多大,舞台就有多宽。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528