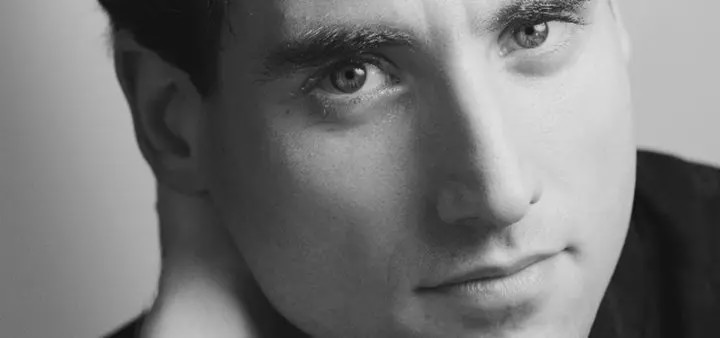

一个认真、极致、谦逊,还带点羞涩的可爱的人。

Boris Giltburg出生在俄罗斯的一个犹太家庭,5岁时举家迁往以色列特拉维夫附近的一个小城。

“当时我们全家坐船前往以色列,因为只能用集装箱海运行李,于是不得不放弃带上钢琴的想法。”

“并且我最开始学的乐器不是钢琴,而是小提琴。可是跟拉小提琴比起来,弹钢琴给我的感受完全不一样。”

回忆起小时候的经历,Boris不自觉地露出快乐的神情。

他在很多访谈里提到过,母亲、祖母、曾祖母都是弹钢琴的,所以当他缠着妈妈说要学钢琴时,妈妈反对:“我们家已经这么多弹琴的了,不需要这么多!”

可是,妈妈总拗不过小孩的强烈要求,更何况Boris那么喜欢钢琴。最终决定,就让他弹钢琴吧。

他用右手托着脸颊,蓝色的眼睛望向我。

我问他:“你是不是从小就表现出音乐天赋和直觉?”

他说:“我自己不清楚。不过,我学得很快,三个星期就学完了一年的内容。我可能比较适合弹钢琴!坐在钢琴前面,我感觉很自然放松,起码这是一种积极的感受。”

每次听他弹奏钢琴,一串串的音符似乎不再是纸上的油墨,而是漫步在他指尖的气息,时而温柔深情、时而激昂壮阔。

一直以来,教他弹钢琴的除了妈妈之外,还有Arie Valdi。

在将近15年的时间里,他跟着Arie学习关于音乐的所有事情,直到参加鲁宾斯坦国际钢琴大赛的前一年才停下钢琴课。

“从2010年开始,我不再跟Arie上钢琴课,因为Arie Valdi是比赛的评委,规则不允许与评委在赛前一年仍有师生关系的选手参赛,所以我们不得不结束钢琴课。”

“那个决定让我度过一段艰难的时光,我花了两年的时间去跨越难关,并逐渐意识到,必须靠自己去探索诠释音乐的道路。”

“我很尊敬和感激老师,但我应该学会独自承担责任,自己作出关于音乐的决定。我不再希望当被人问起为什么这样弹奏时,自己的回答只能是:我的老师这样教我的。”

我问他:“你模仿过别人的演奏方式吗?”

他回答说:“有一次室内音乐会,因为时间紧迫,要快速准备演出,我在音乐会中用了自己崇拜的音乐家演奏的方式。”

“对于独奏音乐会,我从很多杰出音乐家身上获得过启发,但我不会去模仿他们。”

“我发现,在刚开始演奏一首曲子时,去模仿别人是一件非常危险的事情,即使他的演奏非常棒。因为你会不自觉下意识地被人影响,这会限制你思考其他可能性。当你拥有哪怕只有一点属于自己的独特性,再去研究其他人的诠释会更好,这样你能分辨出差别。”

2011年,Boris获得鲁宾斯坦国际钢琴大赛的二等奖,当时评委的评价是:诠释应当更加自由而非追求完美。

“赛后我把自己变成对自己最严厉的批评者,那是一段艰难的日子,但最终我似乎获得了释放和自由,并学会听自己的声音。对于自己音乐会的录音,我都会认真倾听。因为音乐会就像一束明亮的聚光灯,显露你所有好与不好的细节。”

其实早在2002年,他就获得过桑坦德钢琴大赛一等奖和观众票选奖,也一直和各大欧洲乐团合作演出,并在很多顶级音乐厅举行个人独奏会,但他从未停下前进的脚步。

2013年,Boris以第一名的成绩拿下最具挑战性和最负盛名的伊丽莎白国际钢琴大赛,将自己的音乐事业带向新的高度。

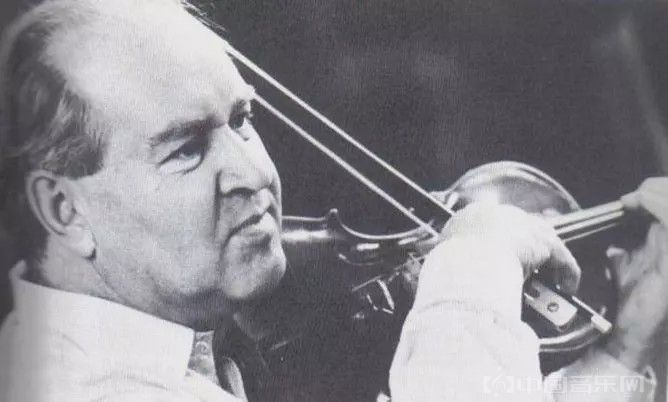

“这个比赛是我的软肋。因为我崇拜的音乐家都赢过这个比赛,像 Oistakh, Gilels, Ashkenazy。”

Oistakh

No. 2 in E-Flat MajorDavid Oistrakh - 柴可夫斯基:小提琴协奏曲

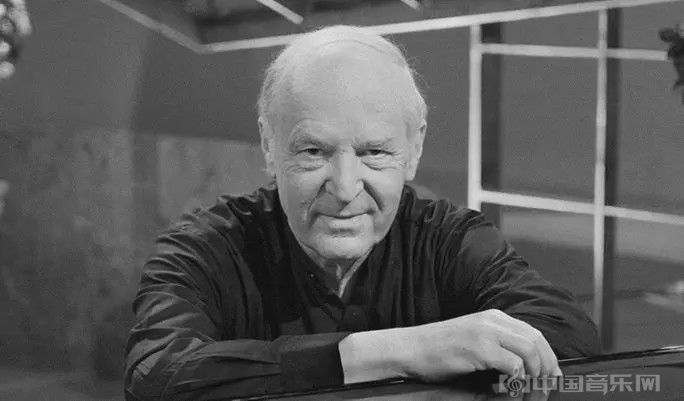

Gilels

II. Adagio cantabile (第二乐章 如歌的柔板)Emil Gilels - Beethoven: "Pathétique", "Moonlight" Sonatas

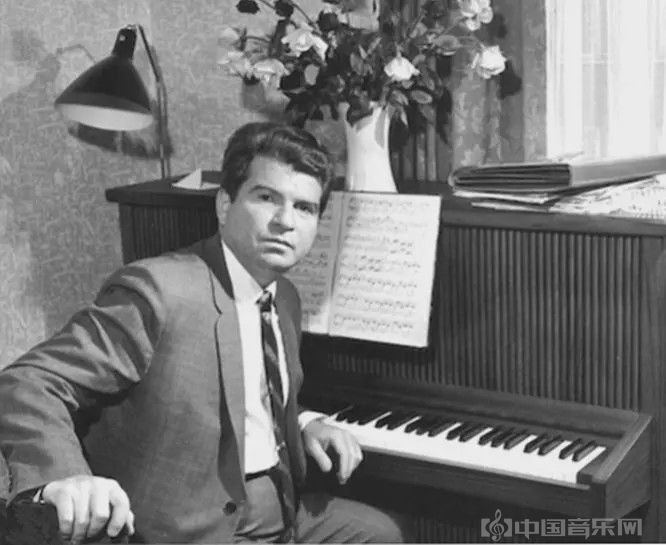

Ashkenazy

Nocturne No.2 in E Flat, Op.9 No.2Vladimir Ashkenazy - Chopin: Favourite Piano Works

“另外,对我来说,这是一段非比寻常、精力高度集中的时光。我记得决赛还剩12个人,我们各有一间带钢琴的工作室,所有的通讯工具和网络都被切断,只有钢琴和乐谱,完全缺乏安全感,不知道会发生什么。”

“我们在那里待了整整7天,我当时要演奏一首非常先锋派的指定作品In the wake of Ea,对我来说十分有挑战性,因为对于这类现代作品,我无法很快产生情感上的连接,同时还要准备主协奏曲和奏鸣曲,和管弦乐队一起排练,压力很大。”

“欣慰的是,我最后能以这个成绩结束比赛生涯,证明我的音乐探索找到了正确的方向。”

比赛结束后,各大邀约纷沓而至,到今年为止已经是他第六次进行世界巡演。当我问起他是否有疲惫的感觉时,他说对于每一场音乐会都感到很兴奋,因为每次演出的感受都与众不同。

我问他:“你现在对音乐诠释的理解是什么?”

他说:“我的信念是音乐背后总有某些真相,它由音符构成,但超越音符。就像戏剧角色通过台词,表达超越台词的意思。我在不断地练习和演奏中,探寻这个千变万化的真相。每一次都有不同的感受,但每一次诠释都是当下唯一的真相。”

“我觉得音乐家本人是不重要的,或者仅仅在把音乐传递给听众的过程中是重要的。因此,一场演出最重要的不是我,而是我要带听众去的那个音乐世界。杰出的演奏家能诠释出音乐作品中最美好的东西,不是出于展现自我,而在于对音乐的热爱,对倾听者的热爱。”

我冒昧地问他:“对于那些技术完美,但被评价不吸引人的选手,你的建议和看法是什么?”

他顿了一下说:“我自己也曾是这些选手中的一个,如果以我的经历来看,我会把比赛当成是献给观众的音乐会,而不仅是弹给评委听的比赛。我知道,心态上的变化很难,因为你的大脑总是提醒你,将有11个人从各个方面评价你的演奏。”

我又问道:“你觉得对音乐诠释的直觉能通过后天学习得以提高吗?”

他说;“这是很好的问题,但是我不知道。我想,有些东西能被提高,但是有些东西......,我觉得,对于每个音乐家有自己擅长演绎的作曲家作品这件事,一定是有理由的。比如Wilhelm Furtwängler在诠释勃拉姆斯、贝多芬、瓦格纳、施特劳斯的作品时如此伟大,鲁宾斯坦在演绎肖邦的作品时显得与众不同,这可能来自于最天然的灵感和情绪,以及对作品最本能的情感链接。如果我们试着把这个问题变成:能否通过提高非天生的东西来帮助作品诠释?我想大概有些东西能被提高,但能不能对作品的诠释达到同样高度的理解,我不确定。”

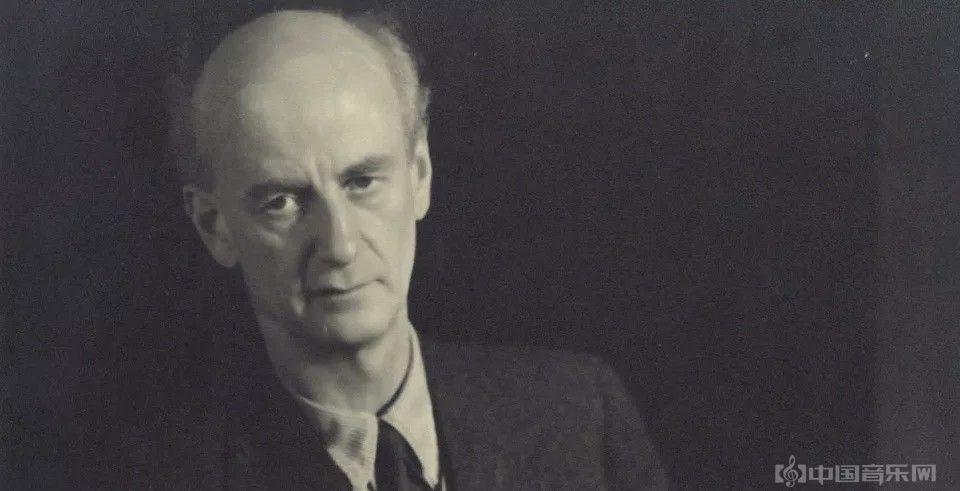

Wilhelm Furtwängler

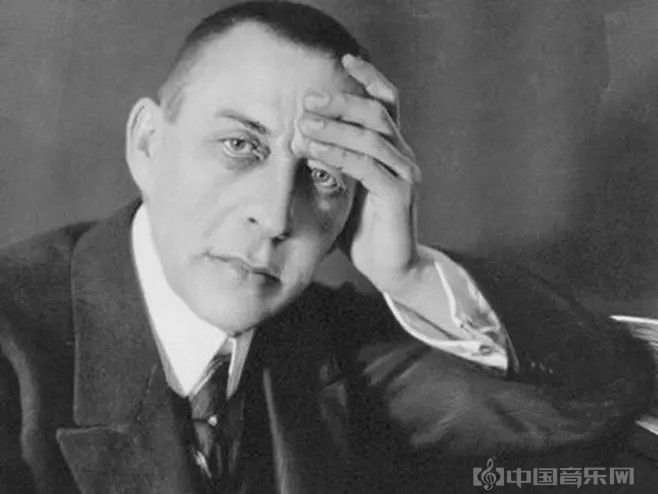

接着,我又问他:“众多知名媒体评价你为拉赫玛尼诺夫作品的最佳诠释者,并且对你其他作品的诠释也非常赞赏,你觉得自己的下一个突破在哪?”

Boris演奏拉赫玛尼诺夫《音画练习曲第39号》

拉赫玛尼诺夫

他腼腆地笑着回答说:“我想,你的意思可能是事业进一步发展的方向?因为我们通常会说比赛获得重大突破,第一张唱片获得重大突破等等。其实明年有很多令我期待的首演;有一系列在各大主要音乐厅的独奏音乐会;还有跟以前没有一起演出过的世界顶级乐团和指挥的合作;当然还有很多唱片录音计划,接下来的两年,预计要在NAXOS录制发行6张唱片,包含拉赫玛尼诺夫的24首前奏曲,与利物浦皇家爱乐乐团录制完成的贝多芬协奏曲,还有拉威尔的完整独奏作品等,可以比喻成用砖瓦慢慢搭建一座坚固的房子。”

我问:“你对演奏曲目的选择是如何考虑的?”

他回答道:“一方面,我会选择自己当下认为已经有深刻理解的并且钟爱的作品,这样我能以最为透彻的诠释全心全意呈现给观众,另外我也试图去挖掘和研究现在甚至未来几十年我也无法百分百理解的那些作品。对于有些作品,理解起来相对容易,那是血液里的直觉和人类共同普遍的情感,但有些作曲家的作品,比如德彪西,对我来说,需要花很长时间来理解,因为他要表达的东西非比寻常。”

Boris之前在某个访谈里提到,对于现代作品,他演奏到肖斯塔科维奇和布里顿就停下了,对此我感到好奇,于是问他:“会不会继续考虑演奏在世作曲家谱写的现代作品?”

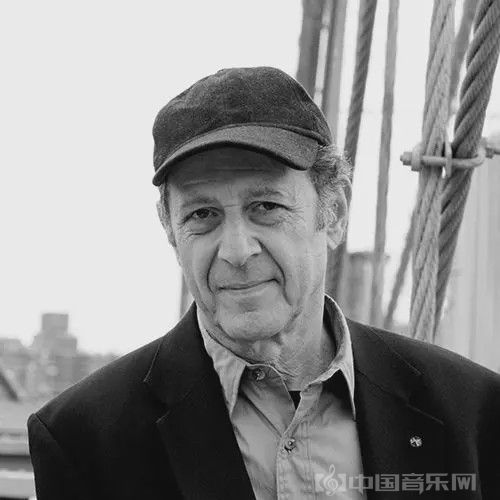

他回答说:“对于现代作品的演奏不是特别经常,但是,如果有非常优秀的作品,我很愿意去演奏它们。只是有时候我不能很好地理解像先锋派这种音乐风格,不能深入理解作品会导致我没有办法用有吸引力的方式向观众传达作品的价值。不过我非常喜欢极简音乐风格,像Philip Glass,Steve Reich的作品,特别令我着迷。”

Philip Glass

Opening (From "Glassworks")Philip Glass - Nous trois ou rien (Bande originale du film)

Steve Reich

Electric Counterpoint - SlowSteve Reich - Different Trains/Electric Counterpoint

说起音乐和钢琴,他总是充满热情和专注,并保持自己独特的见解。然而,除了音乐之外,他还痴迷于电脑、摄影和语言,他给自己的Twitter签名是极客(Geek),烘焙爱好者。

©Boris Giltburg, All rights reserved.

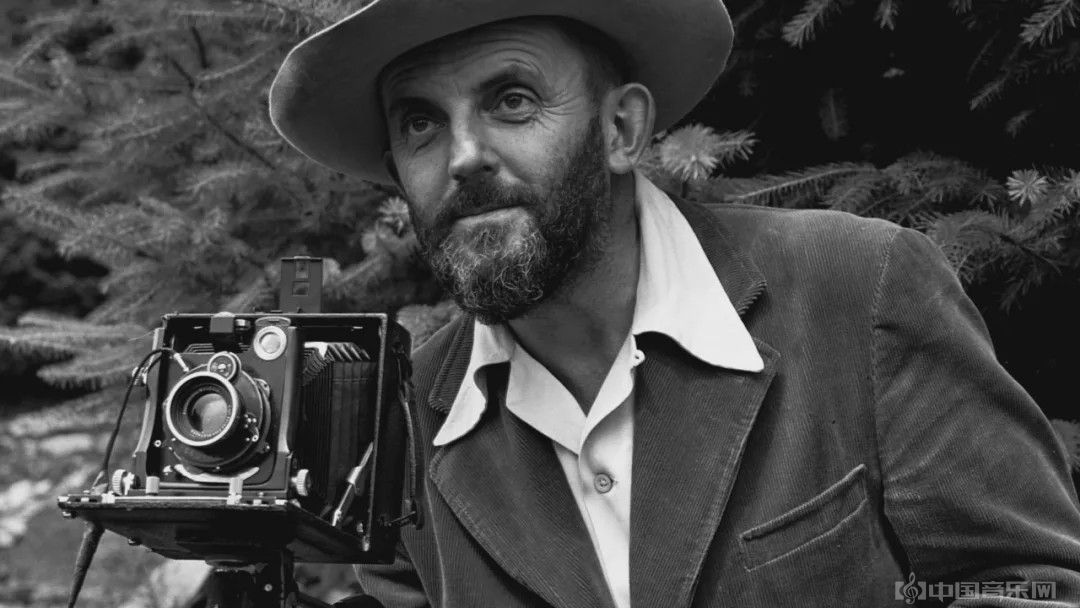

我问他:“摄影给你怎样的体验?”

“摄影对我来说是放松身心的方式,我不会把它和音乐混为一谈,尽管我特别崇拜的黑白摄影大师安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)会把摄影和音乐做一些类比。” 他说。

Ansel Adams

“我的生活通常是练习、排练、演出、回酒店、阅读、休息。然而,如果有台相机,我就得走出去,去拍我热爱的大自然、城市、人群、小动物。有很多照片由于没有时间整理,只能一直呆在我的硬盘里,博客里的只是很少一部分。”

“摄影有时候也像音乐一样,能带我脱离现实世界,让想象力变得自由。”

©Boris Giltburg, All rights reserved.

©Boris Giltburg, All rights reserved.

©Boris Giltburg, All rights reserved.

©Boris Giltburg, All rights reserved.

©Boris Giltburg, All rights reserved.

©Boris Giltburg, All rights reserved.

我好奇道:“为什么给自己极客的标签?听起来很疯狂的样子!”

他笑着回答:“因为我编写代码、捣鼓电脑、热爱游戏。极客对于自己着迷的东西感到兴奋,并狂热地挖掘一切细节。比如说一个对钢琴着迷的极客,可能会研究贝希斯坦怎样用不同的木材来改变共鸣板。我是个相机极客,我会研究近期新出的各种相机型号、知道各类传感器和型号、镜头、感光度等等细节,对于我喜欢的照片,我想知道与这张照片相关的相机型号和各种参数。”

对于这些技术问题,他显得异常兴奋,时不时用手指在桌上画圈向我解释。

之前路易斯安那现代艺术博物馆为他拍摄的一部名为《4014》带有未来主义色彩的音乐短片,所以我问了他一个脑洞题:“如果有一天,台下的观众都是外星人,你想为他们演奏什么曲目?”

©Boris Giltburg, All rights reserved.

本来打算以一个大开脑洞的问题结束谈话,我也以为他会给我一个天马行空不切实际的回答。

但他给了我一个很有操作性的方案,他说:“如果你去一家餐厅,通常会有各种样式和味道的菜品可供选择,甚至还有丰富的试吃小点心,所以在我不了解他们想要什么时,我大概也会这样做,准备很多不同作品的片段,并试探他们的反应,找到共同点才能达到沟通的目的。也许,他们只能感受到节奏,也许,人类的声音对他们来说是噪音,但我仍然希望能演奏让他们感到愉悦的东西。”

他笑着说:“如果有一天遇见他们,或许音乐真的能成为我们的共同语言,或许音乐存在于所有文明之中。”

于是,我们结束了一小时四分钟的对话。

他说第二天坐高铁去上海,然后便飞跃太平洋,开启美洲之旅。

更多关于Boris的近况,可以关注他的个人网页:

https://borisgiltburg.com/about/

(袜子/文)

Classic FM杂志:不是每一天都会有年轻的钢琴家能够与李赫特相比较的,但Boris做到了。

伯恩茅斯交响乐团:他的穿透力极强的演奏充分展现了大师的风范,每一个音乐都充满了诗意的幸福,音符就像用丝线串起来一样。

天才的崛起之路

鲍里斯·吉尔特伯格出生在莫斯科的一个音乐世家,他自幼便显露出钢琴的天才潜质。5岁开始学习钢琴,即便在大师辈出的俄罗斯,他的天赋也令人们感到惊诧。11岁时,吉鲍里斯居以色列,师从当代著名钢琴教育家阿里·瓦迪。众所周知,我国两位著名钢琴家李云迪和陈萨都曾跟随阿里·瓦迪深造,就入门先后而言,鲍里斯还是李云迪和陈萨的"同门师兄"。

在跟随瓦迪学习的十多年间,鲍里斯系统地学习了钢琴演奏艺术,成长为一位成熟的钢琴演奏家。自出道以来,鲍里斯屡次在重要的国际大赛上斩获奖项,短短的数年间就与祖宾·梅塔、克里斯托弗·冯·多纳伊、马琳娜·艾索普、普雷特涅夫等指挥大师以及伦敦交响乐团、英国爱乐乐团、法兰克福广播交响乐团等世界级的交响乐团进行了成功的合作。

英国权威的古典音乐杂志《留声机》称赞他"极具感染力的演奏令许多大师前辈黯然失色",是新一代的大师级钢琴家。

钢琴狂人 鲍里斯·吉尔特伯格

以色列钢琴界的年轻领军人物

大师祖宾·梅塔和阿里·瓦迪的爱徒

八次获得国际大赛第一名

"他的演奏当之无愧技术准确、声音清晰、音感强烈。"--西班牙日报El Pais

"他的仿若水晶般,毫无重量的透明的声音展现出了李斯特诗意的纯洁和丰富华美的效果。"--英国广播公司音乐艺术节(BBC Proms)

鲍里斯·吉尔特伯格:俄罗斯音乐对于我来说是一个梦幻,从光辉灿烂的格林卡开始,经过激情澎湃的拉赫马尼诺夫,和桀骜不驯的斯特拉文斯基,直到阴郁悲伤的肖斯塔科维奇。

Classic FM杂志:不是每一天都会有年轻的钢琴家能够与李赫特相比较的,但Boris做到了。

伯恩茅斯交响乐团:他的穿透力极强的演奏充分展现了大师的风范,每一个音乐都充满了诗意的幸福,音符就像用丝线串起来一样。

此次中国巡演,波里斯将演奏普罗科菲耶夫的《第四钢琴奏鸣曲》、弗朗克的《前奏曲与赋格》、舒曼的《蝴蝶》、拉赫玛尼诺夫的《第二钢琴奏鸣曲》等曲目。

鲍里斯·吉尔特伯格 Boris Giltburg 1984年出生在莫斯科,5岁开始学习钢琴,后跟随阿里·瓦迪学习钢琴。2005年,在祖宾·梅塔的赏识下,钦点他与以色列爱乐乐团合作。后签约EMI唱片公司,发行个人同名专辑,其演奏功力足以与"钢琴家中的键盘之神"Richter和鲁宾斯坦相提并论。如今的鲍里斯·吉尔特伯格已成为以色列钢琴界的领军人物,BBC音乐杂志称其为"最具信服力的诠释者"。

8次获得国际钢琴大赛的第一名,其中包括:1997年美国Newport钢琴大赛、1998年Ettlingen德国钢琴大赛、1998年欧盟青年音乐家比赛、1999年罗马国际钢琴大赛、2000年以色列"音乐之声"钢琴比赛,2002年获得桑坦德金奖和最受观众欢迎奖、2003年法国Vendome钢琴比赛等。

2007年,鲍里斯与爱乐乐团在伦敦皇家节日音乐厅开始巡演,并在2010年与BBC苏格兰交响乐团在BBC逍遥音乐节首演。在欧洲,他合作过的交响乐团有DSO柏林交响乐团、法兰克福广播交响乐团、比利时弗拉芒皇家爱乐乐团、瑞典电台交响乐团、伦敦爱乐乐团等。

当我们面对伊丽莎白金奖

新民晚报 作者:沈次农

上周听了一场公益性质的音乐会,发现台上钢琴家竟然是伊丽莎白头奖获得者。额手称庆之余,又堪称奇遇。

对听众来说,凡是免费或低价的音乐会,便可以看作为公益性质的。大家都明白名声越大票价越高的商业规律。“便宜没好货”的市场经济定律,乐坛也不会例外。

但即便是低价,这场音乐会事先宣传之低调、之谦卑也让人大跌眼镜——它几乎不能算是一场“标准的”音乐会:它的听众坐满也只有300人;它的节目单不是单独印制的,而是与其他17场音乐会一起编辑在同一份节目单上;而这18台音乐会分布的时间跨度长达九个月,这说明它们相互之间完全没有因果联系;登台的29位艺术家来自11国;节目单上每个人的简历林林总总,多半没啥亮点。我注意到他们唯一的相同之处便都是年轻音乐家。

节目单设计很幽默,封面上印了“未来大师”四个字。言下之意这些音乐家将来会很有前途。其实大家都明白,将来如何,谁都不好说。像郎朗、王羽佳、张昊晨那样的钢琴娇子,人间本就不多。平时,我们更多看到的是年龄虽渐长,声望却渐弱的职业音乐家。

但是有一个人却与众不同。

鲍里斯·吉尔特伯格——一位出身莫斯科的以色列年轻钢琴家,他是2013年比利时伊丽莎白国际钢琴比赛金奖获得者。

台上的演奏,恰好证实了我的看法:灵巧有力的触键,气势宏大的感染力,干脆利落的八度以及迅速变换的乐思,分量很重的一套音乐会曲目显示他娴熟的个人技巧以及对这场音乐会的充分准备。严肃而没有任何多余动作的台风,传统得不像他的年纪。

果然,“伊丽莎白”不能小觑。

据说现在全世界国际钢琴比赛有三百多个,每家每届都会产生一位金奖。换言之,大约每天能产生一位金奖获得者。

从统计上来说这没错,但伊丽莎白金奖与其他金奖不一样。

赛事一多,便有优劣,便会产生排名。而排名的因素,有规则的严谨与否,有比赛曲目的难易程度,也有评委的公正程度。布鲁塞尔的“伊丽莎白”与波兰的“肖邦”,莫斯科的“柴可夫斯基”,英国的“利兹”,美国的“范·克莱本”一起被称为五大国际钢琴比赛,不仅有历史成就,也有现实证明。钢琴家都明白,在这几个高水准国际比赛中哪怕得一个第六,也好过其他比赛的第一。

艺术有高低,艺术赛事同样有高低。

因此,作为听众,虽然我们不必对金奖顶礼膜拜,但对含金量高的金奖,如果未能给予重视,我们很可能失去一次欣赏美乐的机会。

我很好奇这位金奖获得者是怎样看待这场音乐会的。他在那天的演奏,完全够得上在正规音乐大厅里的一场高价票水平,够得上各种媒体一起上阵的造势手段。他似乎完全没有在意到之前我提到的所有简朴至极的一切,完全奉献出了自己的才华和实力。

好在那天在现场,出席听众把观众席坐得满满的,人人脸上都带着兴奋。这让我一下就感觉到进入了一个隆重的场所,让人欣慰。

记得10年前一位八十多岁的英国老太太曾经对我说过:“一个钢琴学生在国际比赛中得了大奖,就像他驾着小船沿家乡的小河来到出海口,眼前是充满危险的惊涛骇浪。这就是他将要面对的前途”。这位老太太叫范尼·沃特曼,是大名鼎鼎的英国利兹国际钢琴比赛创办人与评委会主席。老人的话充满睿智,也充满现实。

或许,这位莫斯科出生的以色列钢琴家也听过同样的话。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528