10年前,年仅19岁的张昊辰成为中国历史上

首位获得美国范克莱本钢琴大赛金奖的钢琴家

在此之前,他早已是古典乐圈

人尽皆知的音乐天才:

5岁 在上海音乐厅举办独奏音乐会

6岁 与上海交响乐团合作莫扎特协奏曲

……

Photo©️Benjamin Ealovega

他师出名门,曾跟随著名钢琴教育家但昭义学琴多年,也是前柯蒂斯音乐学院院长、钢琴家加里·格拉夫曼的得意门生,是陈萨、王羽佳、李云迪、郎朗等众多钢琴家们的同门。

几乎从张昊辰5岁那年的第一场音乐会起,就从未离开过公众视野,被高度肯定的音乐天赋、令人折服的基本功、对待艺术孜孜不倦、砥砺前行的治学态度,始终贯穿在他真挚、实在的演奏之中。

Photo©王小京

最近这段时间,青年钢琴家张昊辰开启了国内的独奏音乐会巡演。在各座城市之间穿梭,已然成为了他的生活常态。

在张昊辰南京钢琴独奏会后的一天,笔者见到了这位钢琴家。他戴着一副黑框眼镜,身穿一件单色上衣,似乎一点也不像是在国际乐坛上大放光芒的艺术家。张昊辰的包里永远放着一本书,他也热衷于绘画和诗歌,对时事也经常有自己的关注论调,这在当代演奏家中极为少见。

他的演奏中既有诗的韵律,也有画的质感。

用心做内容

Photo©王小京

张昊辰这次中国独奏会巡演的曲目在开票之初就倍受瞩目,舒曼、德彪西、李斯特、布列兹,看似并无逻辑,却有着遥远相似性的组合,让我们见识到了这位“老艺术家”与众不同的冒险精神。说起这次的曲目,张昊辰自己也是一脸满意,特别用心地亲自为这一组曲目写了音乐会曲目介绍。

他不仅在音乐演奏中恪尽职守,在曲目安排上更是大胆地突破局限,在这个“标题时代”把内容“说”得更具体、更极致。这些年的演出经验,使得张昊辰非常看重曲目的编排。他觉得“音乐会”与“音乐”是两个完全不同的情境,音乐诠释中的“新意”,与曲目编排的“新意”两者间并不冲突,反而是互通的。

Photo©王小京

他把错综复杂的对立、矛盾如庖丁解牛般呈现在听众面前:布列兹对话李斯特;舒曼对话李斯特;德彪西对话舒曼;法国对话德国;浪漫对话现代;诗歌对话小说;精致小品对话长奏鸣曲;长线条旋律对话无厘头碎片音乐;

动静、冷暖之间

是演奏者别出心裁设计制造的

一个巨大化学实验室

一切看似刻意的线条密集纵横交织,火花碰撞的不经意间,都是引人入胜的小宇宙。看似方正的曲目布局,却如画展式般铺开,因为演奏者的组合与解读,它们再次变得鲜活。

热爱和诗歌一样美好的舒曼

Photo©王小京

热爱诗歌的张昊辰,把心中的诗种在了对舒曼的作品诠释里。纵观他这几年的独奏音乐会曲目,包括其第一张专辑,舒曼都是他的心尖上的作曲家。

张昊辰专辑中的舒曼作品▼

出于私心,他在《童年情景》、《幻想曲》、《克莱斯勒偶记》之后,又排出了舒曼的《幽默曲》。被国学大师林语堂翻译过来的“Humour”(幽默)一词,被其解释为“凡善于幽默的人,其谐趣必愈幽隐;而善于鉴赏幽默的人,其欣赏尤在于内心静默的理会,大有不可与外人道之滋味。与粗鄙的笑话不同,幽默愈幽愈默则愈妙。”在舒曼的这部《幽默曲》中,听众也是能从起承转合间,体会到德国式的‘幽默’,和舒曼对“幽默”充满剧情感的理解。

舒曼▲

张昊辰说,许多人被舒曼的“神经质”传言误导,从而在演奏中会代入“神经质”的假象,出现了很多过分的强弱快慢处理。而实际上,舒曼是被大多数哲学家们热衷的作曲家,他的创作充满了哲学式的深意。许多左翼哲学家认为古典音乐家没有出路,他们认为古典音乐始终存在着一个绝对的权威就是作曲家。

许多哲学家经常讨论起舒曼作品中“旋律的缺席”,这是一个哲学中一直讨论的概念。舒曼对于音乐有自己的哲学思考,他的逻辑是思想开放的知识分子思维,他的作品能在音乐会中给予人们一个特别的情境,观众可以在他的音乐中体会到文学的意境。

绞尽脑汁火辣辣的

布列兹《第一钢琴奏鸣曲》

Photo©王小京

张昊辰觉得,“没有不好的作品,只有不尽力的演奏者,这就是为什么演奏者的地位和作曲家同样重要的原因”。

2013年才去世的现当代作曲家布列兹,在学术界有着不可撼动的地位,但他的作品却鲜有演出机会。这样的不平衡,与欧洲乐评圈对布列兹作品的高度关注激发了张昊辰的好奇心:这样的作品可以被放上舞台吗?这样的作品会让观众感受到共鸣吗?这样的作品对演奏者本身的意义又是什么?张昊辰说,刚拿到这部作品时,脑子里出现的是早期立体主义绘画的感觉。

那些毫无关系的符号、片段,跳跃着出现,打破既定的规律和规则,这种创新,也许是对“生命力”的另一种诠释。相比绘画总是反应滞后的音乐,似乎都在共通地描绘着人类必经的思考路径。

张昊辰绘画作品▼

为了在音乐会上背谱演奏这首“超级现代”作品,着实让他度过了一段“艰难”的时期。他说,很多年没有在谱子上标注过指法了,刚开始学习这首作品的时候,确实有种“摸不到北”的感觉,有些无厘头的片段甚至让他不禁发笑。

不同于过去以“好听”为主的音乐会曲目,张昊辰与观众的这次“互动”既意味深长,又充满了“孩子气”。他给自己发难,他说,他突然间感觉到了作曲家在一个作品要第一次公演时上场前的紧张感,这种感觉像是走在路上遇到一个陌生人,你不得不开始一段未知的谈话,那种未知和激动是平时在演奏别的作品时无法带给他的。他在与乐曲的磨合中欣喜地发现了新大陆。

张昊辰说自己最欣赏拉杜·鲁普自然的演奏风格,一切都在不经意间悄然发生,这种不经意而为之的浑然天成的目的心,大概也是他希望引领和表达的音乐追求吧。

一直站在观众席的李斯特

Photo©王小京

李斯特献给罗伯特·舒曼的这首《B小调钢琴奏鸣曲》并没有得到克拉拉·舒曼认同。对于当时浪漫主义时期音乐的刻板印象,这部奏鸣曲是不走寻常路的大胆创造。这恰好符合了布列兹《第一钢琴奏鸣曲》的观感:反复出现的碎片状旋律,冗长的故事,天使与魔鬼,人与神。当时,没有人会想到这样的作品会在如今被演奏家们当作至宝,甚至被许多作曲家认为这是李斯特最好的作品之一。

张昊辰在不同的音乐中,揣测着他们的共性。他觉得,李斯特一直是一个把观众考虑进音乐的作曲家,他的所有作品几乎都站立着观众的视角,这也就是为什么,李斯特一直都是一个很容易被观众接纳的作曲家吧。

钢琴家是舞台上独行者

Photo©️Benjamin Ealovega

不同于画家、诗人,演奏家作为一个相对封闭的艺术呈现者,需要扎实的基本功和大量的练习时间,包括对声音以及和声的敏感度,这些都是需要从小的培养。

张昊辰把演奏家的训练比作学习语言,想要把一种语言说得和当地人一样自然,肯定是越早开始学习越有优势。舞台上这种相对封闭的感觉,似乎让演奏者显得更加孤独。舞台是一面镜子,音乐呈现,以及演奏者的性格、态度、实力,都是毫无保留地暴露在追光灯下。

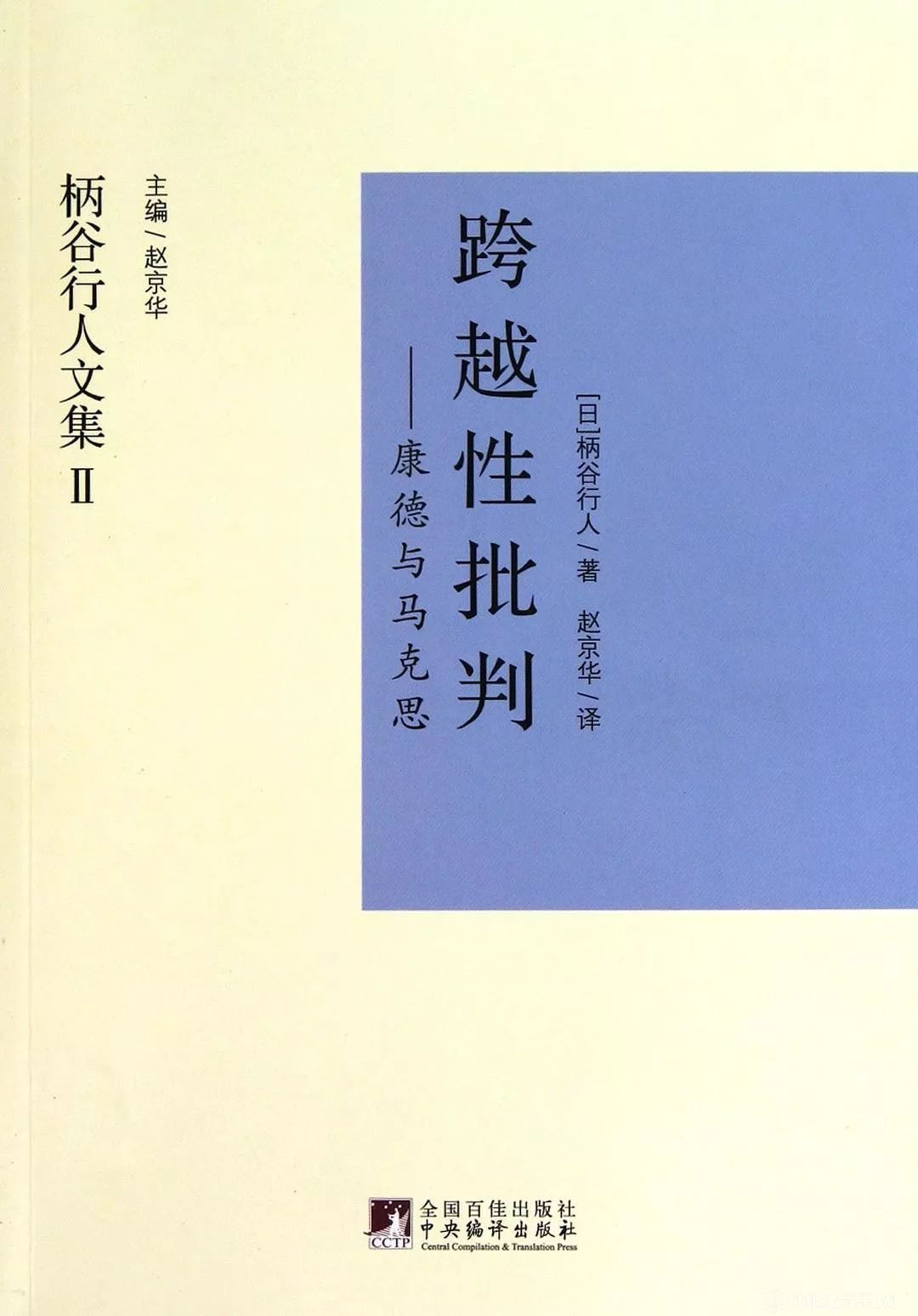

张昊辰提及最近在读的一本日本左翼批判理论的代表哲学家柄谷行人的作品《跨跃性批判》,书中提到“教”与“学”的立场,人和人在每一天的聆听构成时都存在“教”与“学”的关系。在舞台中央表达自己观点立场看似是主角的演奏者,像是讲台中央的老师,台下的观众是渴求知识的学生,但是这个时候看似强大的老师其实是事件中的弱者,因为他渴望学生的理解认同与懂得、渴望学生明白他的信息传输。

所以演奏者更需要做真实的自己,把真实的自己交给观众,把感动自己的部分尽可能地传递给观众,达到共鸣。

时空里面他们都来得刚刚好

Photo©️Benjamin Ealovega

张昊辰觉得,天才把天性里的孤独与自知的脆弱写进音乐里,把创作融进自身的大时代,出现与消损的时间点都是那么恰如其分。

年少时,因为充满好奇心,张昊辰曾经说过想看看如果莫扎特聋了会创作出什么样的音乐。他着迷肖邦,是因为其独特的、不可触摸的气质,他用“癖”这个字来形容肖邦的感觉,他觉得肖邦娇贵的气质里有着一种“Don’t touch me”的精神洁癖,肖邦不喜欢自己生活的摩登时代,他似乎因该生活在莫扎特的时代,而莫扎特应该活在肖邦的时代。但正因为他们彼此都“生错”了时间,他们的音乐才刚好成为了历史,成就了经典。

张昊辰平时热爱绘画,有时间就会起兴用颜色抒发一下心情。他笑称自己并没有什么绘画的技术,也并不知道那副画在自己起笔之后最终会成为什么,随着笔触颜色的调和,中间有着各种各样的可能性。他在年初为自己创作的《自画像》里,似乎是对自己的重审或是自白,他笑称“对比画中人,果然还是真实的自己年轻。挺开心。”

张昊辰自画像▼

他在绘画里,手握色彩,一笔一划放飞着思绪,找寻着自我,最终在每一次的演奏中重塑了自己。职业演奏家密集的演出行程贯穿着他的生活,不同的城市,相似的舞台,不同的氛围,相似的情节,张昊辰保持着清醒的生活态度,与知识分子独有的坚持,做着他热爱的最纯粹的艺术事业。

作者简介

周笑扬

橄榄钢琴课堂特邀作者

钢琴演奏在读博士

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528