新华社斯德哥尔摩11月16日专电(记者付一鸣)瑞典文学院16日宣布,2016年诺贝尔文学奖获得者鲍勃·迪伦将缺席今年在斯德哥尔摩举行的诺奖颁奖典礼。

文学院在当天发布的一份新闻公告中说,迪伦在15日晚间的致信中说,囿于已有的安排,12月份将无法前往斯德哥尔摩,也因此无法参加诺奖颁奖典礼。他在信中再次强调,无法亲自前往领奖,深感遗憾。

瑞典文学院说,诺奖得主决定缺席颁奖典礼并非没有先例,不是特例。但这并不影响迪伦获奖的事实。“我们期待他的诺贝尔讲座,这是必须的——也是唯一的要求——从2016年12月10日算起的6个月内。”

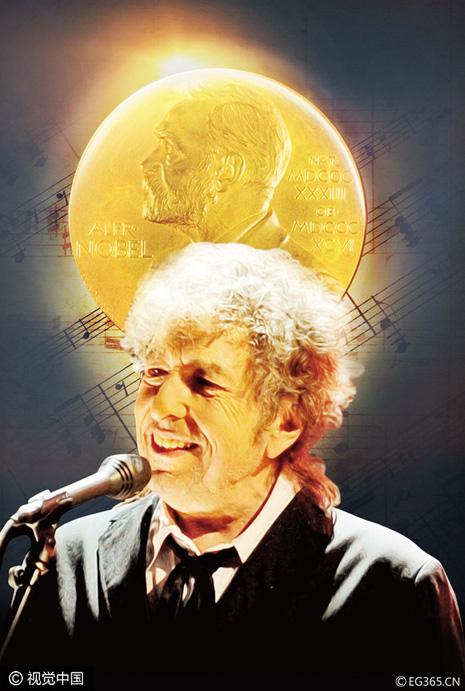

瑞典文学院10月13日宣布,将2016年诺贝尔文学奖授予美国音乐人兼作家鲍勃·迪伦,以表彰他“在美国歌曲传统形式之上开创了以诗歌传情达意的新表现手法”。

鲍勃·迪伦作品《桥上的男人》

------------相关阅读-------------------

鲍勃·迪伦称不出席诺贝尔奖颁奖典礼 因“有其他事”

参考消息网11月17日报道台媒称,瑞典学院11月16日说,音乐偶像鲍勃·迪伦(Bob Dylan)将不会出席12月的诺贝尔文学奖颁奖典礼。

台湾“中央社”网站11月17日报道,瑞典学院说,鲍勃·迪伦是因为“有其他的事”不出席。

声明说:“瑞典学院11月15日收到鲍勃·迪伦的私人信函,他解释说,他个人无法在12月前往斯德哥尔摩领取文学奖。”

美国民谣歌手鲍勃·迪伦获2016年诺贝尔文学奖。(资料图片来源:视觉中国)

中国日报网11月17日电(潘一侨) 据美国《纽约邮报》报道,瑞典学院16日称,鲍勃·迪伦不会参加12月10日在瑞典斯德哥尔摩举行的2016年诺贝尔奖颁奖典礼。

学院表示,“他希望能亲自来领取该奖,但因为有其他的安排,所以无法参加颁奖典礼。”

10月13日,这名75岁的美国创作型歌手因“在美国歌曲传统形式之上开创了以诗歌传情达意的新表现手法”而获得诺贝尔文学奖。

瑞典学院表示,他们“尊重鲍勃·迪伦的决定”,并补充说,不能来斯德哥尔摩亲自领奖的行为“不同寻常”,但并非独一无二。

以前也曾有诺贝尔文学奖获奖者未能出席颁奖典礼。2004年,奥地利剧作家和小说家艾尔弗雷德·耶利内克,就曾因社交恐惧症待在家中,未能参加颁奖典礼。

瑞典学院说:“这个奖现在属于鲍勃·迪伦。我们期望迪伦的诺贝尔演讲,根据该奖项对获奖者的要求,从今年12月起的6个月内,迪伦必须举办一场公开演讲。”

(中国日报网)

鲍勃·迪伦去不去领奖怎么就成了我们的事

从10月13日到今天,一个多月的时间内,鲍勃·迪伦并未为自己获得诺奖说上几句话,最后不去颁奖现场的定论,还是借由发往瑞典学院的私人信函说出。

不过,我们的微信朋友圈都已经热闹了好几轮。

诚然,鲍勃·迪伦是有个性的。虽然他一直拒绝被标签化,却依然自我塑造出单属于鲍勃·迪伦式的标签。因而,不同于其他诺奖得主在诺奖之后被迅速经典化的模式,人们期望着鲍勃·迪伦对于诺奖来点异样的举动。

鲍勃·迪伦用一贯的酷劲儿与沉默,营造出叫人想象的空间。要知道,莫言获诺奖的第一时间,我们就得知,他本人正在高密老家大哥的房子里吃萝卜。

我们追慕这样的自由

10月16日,一条“鲍勃·迪伦拒绝接受诺贝尔文学奖”的文章刷屏了,声称经纪人Albert Grossman转述鲍勃·迪伦的言论——“我们美国人的音乐,不需要欧洲人指手画脚。”而实际上,Albert Grossman多年前已经离世。

10月20日 ,朋友圈又有了鲍勃·迪伦发布拒领诺贝尔声明: 《接受比谢绝危险》。这则改编自1964年萨特拒领诺贝尔奖的声明文字,引发了诸多共鸣。那个被炮制出的“鲍勃·迪伦”说:“学者们、教授们和文学博士们现在会论证我不是个歌手而是个诗人,但我想对他们说的是,如果我50年前真是个诗人,你们会一言不发地看着我饿死。而歌曲,带我到某个不一样的、解放了的、看不见的共和国。”

这则声明,被放在无数个微信公众号上,也赢取了无数的10万+。

原本,鲍勃·迪伦对于诺奖的接受与拒绝,只是他自己的事。最后,却成了大众的事。

不按常理出牌的鲍勃·迪伦,不依傍机构,追寻个体独立和自由,也塑造着自我与社会以及公众的关系,并永远保有傲慢。人们因追慕这样的自由,而不断强化着鲍勃·迪伦对声名的离弃。

在诺奖宣布之后的拉斯维加斯音乐会上,鲍勃·迪伦唱了一首歌《为什么现在试图改变我》,此时,一首歌在歌迷和媒体的眼中,有着最为当下意义的解读。

人生走到76岁,一个诺贝尔文学奖对鲍勃·迪伦并不会有多大改变。《为什么现在试图改变我》也只是一首歌而已,只是听者惴惴。

我们有各种各样的犹疑

所有对鲍勃·迪伦的期许,其实是一种自我的表达。那些我们向往却无法抵达的彼处,借由手机的碎片阅读与真真假假的传言,恰到好处地表现出来。

欢呼者,看到诗与音乐的不可分割,更注目于文学的本身。从《荷马史诗》到《诗经》以及中国古代市井之间的吟诵,不错,学者们在日常的研究之中,清晰地判断着这样的关系,也自一桩文学大事件——诺奖让大众认识了这种关系。那么,欢呼是一种表达。

跳脚者,以为拒绝便可保持鲍勃·迪伦作为一个对抗者的身份。人生即为逆旅,怎可以置身于一场大奖引发的喧嚣中?如果迪伦一身正统,立于华灯之下的觥筹交错,那将是对一个时代和记忆的彻底告别。因而,很多人希望鲍勃·迪伦拒绝领取诺贝尔奖。跳脚也是一种表达。

正常的讨论并无不妥,只是过度宣泄自我价值判断的表达,在一定程度上抹杀着真相,谣言由此产生。它吸引着无从判断却又急于表达的人蜂拥而上,不分青红皂白,转发。

鲍勃·迪伦对于诺奖的拒绝与接受之争,从朋友圈来看,可见当下社会的犹疑。人们无法客观冷静地去看待一件事情的发生。

其实,无论鲍勃·迪伦是否接受诺奖,他没有改变,歌里的精神也没有变,如同自传《编年史》中说的——“我从来都是我自己。”

鲍勃·迪伦老了,他还在唱;而从上世纪80年代中走出的年轻人,已经拥有了从外在到内心的衣冠楚楚。

实际上,我们已经告别了一个时代,不是因为鲍勃·迪伦,而是因为我们自己。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528