伍福生《中国流行音乐史》的学术地位

2025-02-05 18:50:00 发表 | 来源:中国音乐网

伍福生《中国流行音乐史》的学术地位

梦江南 / 文

核心评价:《中国流行音乐史》被认为是一部不可多得的珍贵著作,系统地阐述了中国流行音乐百年史,填补了学术研究的重要空缺,为研究者与爱好者提供了宝贵的资料。该著作不仅详细记录了中国流行音乐百年的发展历程,更以深厚的音乐学养和独特的文化视角,展现了中国流行音乐从萌芽到繁荣的波澜壮阔的历程,被认为是一部具有开创性和系统性的学术著作。

具体评价:中国音乐家协会流行音乐学会常务副主席、广东省流行音乐协会永远名誉主席陈小奇为《中国流行音乐史》作序并高度评价,认为作者伍福生以十余年的心血完成了这本百万字的著作,以详尽的资料和史实勾勒了这一百年的流行音乐的发展脉络,让读者掌握了历史的真相,触摸到乐坛的温度,真切感受到了这段波澜壮阔的历程所带来的激情与感动。

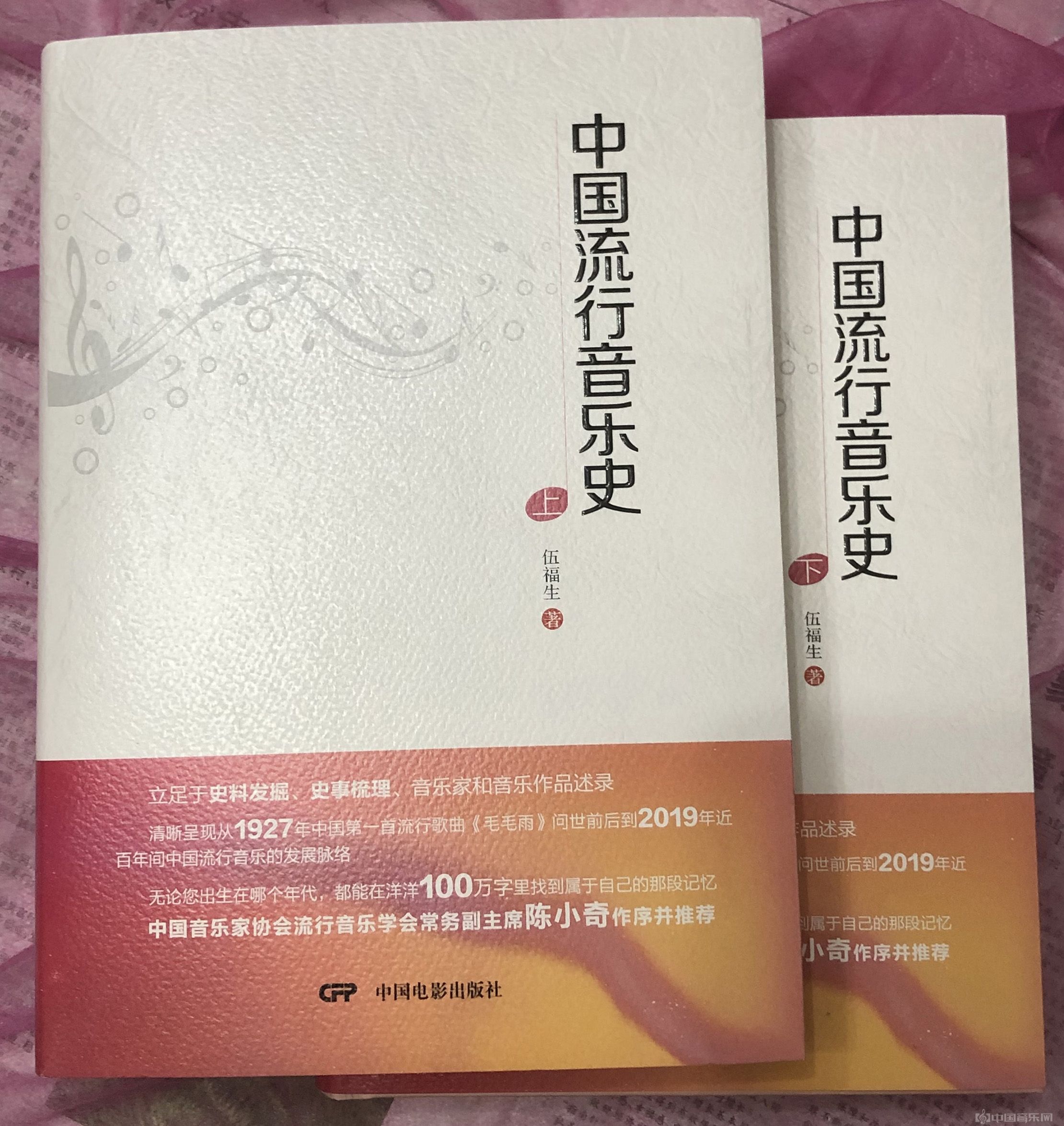

广州市第一位国家一级艺术研究员伍福生老师105万字的专著《中国流行音乐史》(上下册)精装本的学术价值极高。伍福生老师是一位著名的文化记者、专业作家,流行音乐传播者、研究者、见证者与参与者,在中国流行音乐领域有着深厚的学养和独特的文化视角。他不仅在广州、北京出版了包括《广东流行音乐史》在内的多种文化、娱乐、管理等专著,还担任了中国音乐家协会流行音乐学会理事、广东省流行音乐协会理事暨乐评人委员会副主任。

《中国流行音乐史》这部作品系统阐述了中国流行音乐百年史,填补了学术研究空缺,为研究者与爱好者提供了宝贵的资料。《中国流行音乐史》不仅详细记录了中国流行音乐的发展历程,更以深厚的音乐学养和独特的文化视角,展现了中国流行音乐从萌芽到繁荣的波澜壮阔的历程。《中国流行音乐史》得到了业内专家的高度评价,被认为是对中国流行音乐文化贡献的一份厚重礼物,也是对中国流行音乐历史的一次重要补充和传承。《中国流行音乐史》在流行音乐史研究方面具有极高的学术地位,是中国流行音乐史上最权威的文献之一。

《中国流行音乐史》的实际学术价值有多大?

《中国流行音乐史》这部专著以详尽的资料和史实勾勒了中国流行音乐的发展脉络,让人们掌握了历史的真相,触摸到乐坛的温度,真切地感受到了这段波澜壮阔的历程所带来的激情与感动。《中国流行音乐史》不仅是一部流行音乐发展史,也是我国社会发展的一个缩影,反映了我国民族精神和时代精神谱系的传承。

《中国流行音乐史》的学术地位主要体现在其系统性、详尽性、开创性、独特性、收藏性上。伍福生老师的《中国流行音乐史》作为一部系统性梳理中国流行音乐发展脉络的学术著作,其深远意义可以从多个维度进行分析。

首先,填补研究空白,构建系统性框架。

中国流行音乐长期处于主流音乐研究的边缘,尤其在严肃学术领域缺乏系统性研究。《中国流行音乐史》以严谨的史学视角梳理从20世纪初(如上海滩时代周璇、黎锦晖)到当代的百年演变,将填补这一领域的学术空白。伍福生老师通过界定“中国流行音乐”的概念、分期与特征,为学科建立基础理论框架,将推动流行音乐研究进入高校人文社科体系。

在中文语境中,中国流行音乐史的研究长期处于零散状态,缺乏系统性、全景式的学术梳理。该书以时间为线索,从20世纪初的上海滩时代音乐到改革开放后的流行音乐复兴,再到21世纪的多元化发展,构建了相对完整的历史叙事框架。这种系统性填补了中国近现代音乐史研究的空白,为后续研究提供了基础性参照。

在数千年的中国音乐史上,一百年只是短短的一瞬,而这一百年却催生了一种全新的音乐形态——流行音乐。尽管关于中国流行音乐的历史论述不绝如缕,但大都局限于某些地域或阶段,能够以一本书宏观地概述整个中国流行音乐发展脉络的著作极为罕见。《中国流行音乐史》恰好弥补了这一空缺,以全面的视角展现了中国流行音乐从萌芽到繁荣的波澜壮阔的历程。

《中国流行音乐史》作者 伍福生

伍福生老师系统阐述了中国流行音乐百年史,填补了学术研究空缺。《中国流行音乐史》著作以宏观的视角,全面概述了整个中国流行音乐的发展脉络,均有详尽的阐述。这种系统性的研究,为研究者与爱好者提供了宝贵的资料,使他们能够更全面地了解中国流行音乐的发展历程。

在创作《中国流行音乐史》时,伍福生老师以严谨专业的态度,详尽的资料和史实,客观地展现了中国流行音乐的发展脉络,从1927年第一首流行歌曲《毛毛雨》在上海问世开始,到中国流行音乐不断发展为一个庞大的文化工业的过程,都进行了深入的阐述。这部作品不仅填补了中国流行音乐史研究的重要空缺,也为研究者与爱好者提供了宝贵的资料,展现了中国流行音乐的精髓。

其次,跨学科视野与文化语境分析。

作者伍福生老师并未局限于音乐本体的分析,而是将流行音乐置于社会、政治、经济变迁的宏观语境中,探讨音乐与时代的关系。例如:20世纪30年代上海流行音乐与殖民文化、都市消费的互动;改革开放后港台音乐对内地的影响及其背后的意识形态碰撞;互联网时代音乐传播方式变革对创作生态的重塑。这种跨学科视角(结合社会学、传播学、文化研究)深化了对流行音乐作为文化现象的理解。

《中国流行音乐史》的详尽性也是其学术价值的重要体现。伍福生老师以十余年的心血完成了这本105万字的著作,分为上下两册,详细记录了中国流行音乐百年的发展历程,伍福生老师以详尽的资料和史实勾勒了这一百年的流行音乐的发展脉络。书中不仅记录了众多脍炙人口的优秀作品和涌现的优秀歌星,更重要的是展现了几代音乐人探索前行的足迹,留下了随时代而行的众多新的思维模式及实践模式。这种详尽的记录和阐述,使得读者能够更深入地了解中国流行音乐的历史和文化内涵。

伍福生老师详尽地记录了中国流行音乐的发展历程,以深厚的音乐学养和独特的文化视角,展现了中国流行音乐从萌芽到繁荣的波澜壮阔的历程。《中国流行音乐史》不仅记录了众多脍炙人口的优秀作品和涌现的优秀歌星,更重要的是展现了几代音乐人探索前行的足迹,留下了随时代而行的众多新的思维模式及实践模式。这种详尽性和深度,使得该著作成为学习和了解中国流行音乐发展史研究者的最好参考。

从学术影响来看,《中国流行音乐史》得到了业内专家的高度评价,进一步印证了《中国流行音乐史》的学术地位。中国音乐家协会流行音乐学会常务副主席、广东省流行音乐协会永远名誉主席陈小奇为《中国流行音乐史》作序,他评价道:“伍福生以十余年的心血完成了这本百万字的著作,他以详尽的资料和史实勾勒了这一百年的流行音乐的发展脉络,让我们掌握了历史的真相,触摸到乐坛的温度,也真切地感受到了这段波澜壮阔的历程给我们带来的激情与感动。”这种高度评价充分说明了该著作在学术界的地位和影响力。

再者,史料挖掘与实证研究。

《中国流行音乐史》书中大量运用一手资料,包括早期唱片工业档案、报刊广告、电台节目单;音乐人访谈、口述史记录(如对黎锦晖、周璇等关键人物的历史定位);政策文件(如对“黄色音乐”批判运动的官方话语分析)。这些实证材料为流行音乐史研究提供了可信的文献基础,尤其对20世纪上半叶的史料抢救具有重要意义。

《中国流行音乐史》的开创性也不容忽视。在此之前,尚未有能够全面、系统地阐述中国流行音乐百年史的著作。伍福生老师的这部作品不仅填补了这一空缺,还以其深厚的音乐学养和独特的文化视角,为中国流行音乐史的研究开辟了新的道路。这种开创性的研究方法和视角,对后来的音乐史研究产生了深远的影响。

在数千年的中国音乐史上,一百年只是短短的一瞬,而这一百年却催生了一种全新的音乐形态。《中国流行音乐史》的出现,恰好弥补了这一学术研究空缺,为后来的研究者提供了重要的参考和借鉴。《中国流行音乐史》的出版,不仅是对中国流行音乐文化的一份厚重礼物,也是对中国流行音乐历史的一次重要补充和传承。

《中国流行音乐史》还以独特的文化视角,展现了中国流行音乐与社会、时代的紧密联系。《中国流行音乐史》反映了我国民族精神和时代精神谱系的传承,使得读者能够更深刻地理解中国流行音乐的文化内涵和时代价值。这种文化视角的独特性,也是该著作学术价值的重要组成部分。

一是挑战传统音乐史书写范式。

中国音乐史研究长期以“严肃音乐”“民族音乐”为核心,流行音乐常被边缘化甚至污名化。《中国流行音乐史》通过严谨的学术论证,将流行音乐纳入主流音乐史叙事,挑战了固有的学术话语体系。例如:重新评价黎锦晖的“时代曲”在中国音乐现代化中的启蒙作用;分析邓丽君音乐的“文化解冻”意义。

二是关注边缘群体与亚文化。

《中国流行音乐史》书中对地下音乐、摇滚乐、网络神曲等亚文化现象的探讨,揭示了流行音乐作为社会情绪载体的功能。例如:20世纪90年代摇滚乐与青年身份认同的关联;

农民工群体的“打工歌曲”与社会阶层表达;短视频平台对草根音乐人的赋能与审美异化。

这种对非主流音乐文化的关注,扩展了音乐史研究的边界。

三是反思“中国性”与全球化张力。

作者伍福生老师通过分析流行音乐中的中西融合(如爵士乐本土化、戏曲元素挪用)、日韩潮流影响、华语音乐跨国传播等现象,探讨了“中国流行音乐”的身份建构问题,为文化全球化理论提供了本土案例。

四是记录社会变迁,映射文化转型。

流行音乐是时代精神的镜像。《中国流行音乐史》书中深入分析不同历史阶段的代表作(如民国时期的《夜来香》、改革开放后的“西北风”、21世纪的网络神曲),揭示音乐与社会政治、经济变革的互动关系。例如:20世纪80年代港台音乐对内地的文化冲击,20世纪90年代市场化改革对音乐产业的重塑,以及数字时代流量逻辑对创作的影响,均能反映中国现代化进程中的文化冲突与融合。

五是重审文化价值,挑战传统偏见。

中国社会曾长期将流行音乐视为“靡靡之音”或商业产物,忽视其艺术性与思想性。该书若通过案例分析(如崔健的摇滚批判、李宗盛的人文叙事),可重新确立流行音乐的文化合法性。

对“土味审美”“流量歌手”等现象的学术化解读,也有助于超越简单的价值判断,探讨其背后的社会心理与青年亚文化逻辑。

六是梳理本土化路径,突破西方中心论。

《中国流行音乐史书中强调中国流行音乐的“在地性”(如戏曲元素与R&B的结合、方言说唱的兴起),可挑战以欧美为中心的音乐史叙事,展现非西方文化如何在全球化的夹缝中创新。例如:周杰伦的“中国风”、五条人的方言民谣,均可作为本土文化抵抗同质化的典型案例。

七是保存历史记忆,抢救文化档案。

早期流行音乐史料(如黑胶唱片、手稿、口述历史)因战乱或意识形态原因大量散佚。《中国流行音乐史》通过田野调查与档案挖掘整合碎片化资料,能为后世保留珍贵文化遗产。对“消失的音乐人”或邓丽君在内地的传播史,重塑对历史复杂性的认知。

八是启示未来:产业与艺术的平衡。

通过反思中国流行音乐产业的结构性矛盾(如版权困境、选秀造星机制),《中国流行音乐史》为政策制定者与从业者提供历史经验,探索艺术性与商业性的平衡点。对独立音乐、虚拟偶像等新兴现象的分析,可能预示未来音乐生态的演变方向。

《中国流行音乐史》兼顾学术深度与大众可读性,其意义超越音乐领域本身,成为理解中国近现代文化转型、全球化与本土化博弈的重要文本。它不仅为研究者提供工具,也为普通读者打开一扇重新聆听时代的窗口——在音符中,听见一个国家的呼吸与心跳。

此外,从收藏价值来看,中国国家图书馆等权威机构收藏了《中国流行音乐史》,进一步证明了该著作的学术价值和收藏价值。中国国家图书馆是世界最大、最先进的国家图书馆之一,其收藏的书籍都经过严格的筛选和评估,因此能够被中国国家图书馆收藏,也说明了《中国流行音乐史》的学术水平和重要性。

从读者的反馈和读后感中也可以看出,《中国流行音乐史》受到了广泛的认可和好评。读者认为伍福生老师以严谨、简洁、翔实的文笔,将中国流行音乐的历史脉络清晰地呈现在读者面前,这对于了解和研究中国流行音乐史具有重要的参考价值。

综上所述,《中国流行音乐史》以其系统性、详尽性、开创性、独特性、收藏性等多方面,展现出极高的学术价值,必将成为中国流行音乐史上最权威的文献之一。学术界对《中国流行音乐史》的评价普遍积极正面,认为该著作在流行音乐史研究领域具有重要的学术地位。《中国流行音乐史》得到了中国文学艺术基金会中国文学艺术发展专项基金的资助,并作为中国文学艺术发展专项基金资助项目公开发行,这也从侧面进一步反映了其学术价值和重要性。《中国流行音乐史》的学术地位在于其开创性、系统性和问题意识。其不仅是一部音乐通史,更通过流行音乐这一载体,折射出中国社会文化现代化进程中的复杂面向,为音乐学、文化研究、媒体研究等领域提供了重要参考。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528