2021年10月10日,北京国际音乐节,郭文景为女高音与管弦乐队所作的《远游》隆重首演。虽然在疫情阴影下的音乐会举行都很难,但丝毫没有影响大家对这部新作的热情。作为当年音乐节的重头戏,本场音乐会被冠以一个文学化的标题《心灵的远游》。优秀的作品充分激发了音乐家们的艺术创造力,女高音宋元明、指挥黄屹和中国爱乐乐团的表现均可圈可点,现场观众反应热烈,音乐家们所付出的努力得到了令人欣慰的回报。

壹

作曲家郭文景,个性棱角鲜明,时常以浑厚的嗓音语惊四座,他的川普味语言和他的音乐的表达一样富有张力。三十多年前,在北京音乐厅举行第一场个人作品音乐会上,曾首演了他的交响合唱《蜀道难》。这部作品将李白传世名篇的雄浑浪漫幻化成郭氏的激荡与悲悯。而2021年的《远游》,又依托于诗人西川的超现实主义诗句,传达出作曲家依然浓烈且更为深邃的生命情怀。西川的原诗很长,由七阕组成。作曲家选取第一、二、六、七阕中的部分诗句作为歌词,以四个乐章的形式表达了四种意象:1.星空与灵魂;2.肉体与灵魂;3.灵魂孤独地远游;4.星辰与大海中的希望。诗句中对于星辰、大海、生灵的超现实性铺陈,传达出凛冽、苦涩、希望的求索等体验和寓意,使人联想到,似乎这两部当代《远游》的背后,还若隐若现着一篇楚辞中的《远游》,也令人震撼于距离两千多年的中国文人血脉竟然能如此贯通且审美意趣相映,时间中的远游竟也如此永恒。

中外音乐史上,女高音与管弦乐队这一体裁最有代表性的作品莫过于理查·施特劳斯的声乐套曲《最后四首歌》。无论郭文景出于何种考量,作为观众很难不将两部作品加以比较:跨世纪、跨文化的两部作品均来自于作曲家与同时代诗人的精神互动;二者均在人声和乐队之间实现动态的对抗冲突与平衡互融,无论是对乐队、指挥还是女高音都具有技巧和音乐表现难度的挑战,而且都采用了主题动机贯穿呼应的写法,大大扩展了艺术歌曲的表现意义,因而成为声乐交响曲;一个是从对生命的爱怜到冷静安详地面对死亡,一个是从精神与自然关系的拷问到对于希望的寄托。两部作品同样都是作曲家自身内心深处的独白,区别是在于《远游》取材于一部完整的诗歌作品,所以特别写明了是四个乐章而非四首歌曲。

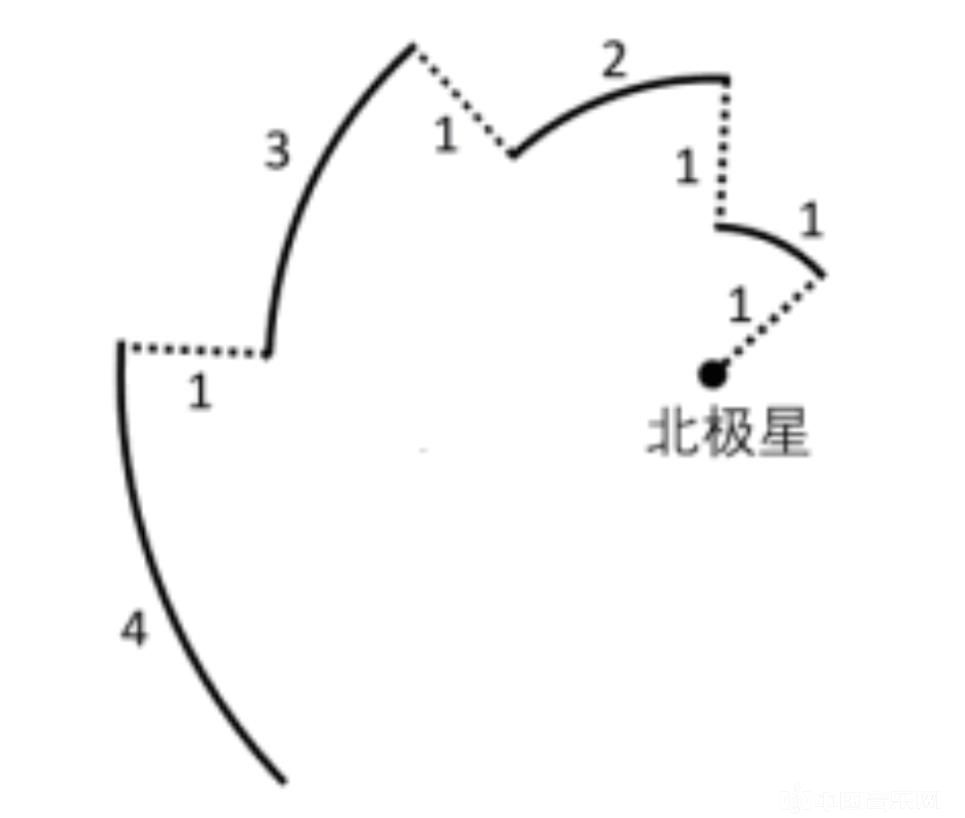

这一切都体现出《远游》在中国当代乐坛中的独特性。然而,作品最有价值的独特性还在于凝练的个性化音乐表达。四个乐章全部构筑在两个简单鲜明的基本音型核心材料和一个旋律核心材料之上。开篇第1小节由管钟奏出的下行大三度和第7、8小节的下行纯四度,在整部作品中既具有一种符号意义又具有核心动机的结构功能。为了行文方便,本文就称之为“钟声动机”。由弦乐大分部奏出的下行音型,实质上是十二音音块经过精心设计的线性化进行。它有一个独特的进行模式:小二度+小二度+大二度+小二度+小三度+小二度+大三度+小二度+纯四度+ ……依次类推的音程扩张。我的一个学生在北京延庆山区拍了一张星空照片,总谱上的音型图案,竟然与美丽的星轨极为相似(见图1)。

图1

北半球夜空中的恒星会在以北极星为圆心的轨道上逆时针移动,构成无数个同心圆。在相同的时间内,距离北极星较近的恒星在天空移动的距离较短(角速度相同,线速度较慢),距离北极星越远的恒星移动距离则越长(线速度较快)。虽不确定作曲家是否见到过类似的星空影像,但逐渐扩张的下行音程与星轨的运动轨迹形成了一个奇妙的吻合。恰巧“星空”的意象在《远游》中是非常重要的角色,歌词的第一句中就是“沐着无尽的清风众星西移,唯有北极星凝然不动”。如果将之称为“星轨动机”倒也有几分贴切(见谱例1)。

谱例1 钟声动机和星轨动机

在第四乐章的后半部分,由管弦乐队奏出了一段完整的西藏风格音调,终于呈现出旋律核心材料的原型。在这里似乎揭开了一个谜底,也似乎找到了归宿,亦或是一种挣扎的解脱。作曲家完全跳脱了前面的风格,写出了一个独立的主旋律段落。透过谱例2的标识可以看到,郭文景是以多么简明的配器方式来突出了这个核心音调。这就是作品的第三个核心动机,因其来自于非常有代表性的藏族民歌故将其称为“西藏动机”。

谱例2 西藏动机

西藏动机有明确的调式,钟声动机有鲜明的色彩,而星轨动机则是色彩变幻的线性音块。它们在作品中既要承担各自的角色并且形成发展逻辑,还要相互抗衡、冲突、影响和溶解而形成音乐的推动力。

贰

“愿乘泠风去,直出浮云间。”(李白《登太白峰》)第一乐章保留了诗歌原作中所引用的标题。在第2小节(见谱例1)开始呈示出清冷浩瀚的第一主题,是由“星轨动机”构成的弦乐多声部模仿下行音型。第16小节进入孤寂冷峻的第二主题,是由“钟声动机”构成的铜管重复音型。前者强调大跨度音域的运动,后者强调音程与节奏的重复性。二者并置分量相当,开宗明义的意象传达出作品对比强烈的鲜明个性。由此开篇的24个小节虽可以被称作引子,但实质上其呈示主题的作用更为重要。“钟声动机”与“西藏动机”所构成的第三主题从第25小节开始,以女高音与铜管声部的二重奏来共同呈示与衍展,从而使冷峻和辽远的色彩直击人心。它的地域风格具有强烈的象征意义,是作曲家毫不掩饰地添加的一个具象因素。至此三个主题已经全部登场亮相,并开启了远游之旅。

“沐着无尽的清风众星西移……沉思我们的一无所有”是二部性结构中A段的前两句,旋律被装在一个下行四度音程框架内:“沐……清风”(#F/#C), “西移”(E/B),“北极星……动”(#G/#D),“我们……尘埃”(#F/#C), “沉思……所有”(#D/#A)。同步下行的木管组“星轨动机”和弦乐组“钟声动机”在背景中若隐若现,宛若寂静辽远的宇宙。“钟声动机”不仅保持了线性动机的角色,且逐渐转化成为和声要素。大三度音程以小二度关系和大三度关系的叠置,时而形成配合“星轨动机”的纵向音块,时而构建三和弦或增减和弦的和声色彩语汇。第三主题中平静清澈的弱奏女高音与铜管的二重奏,如同悬浮在星空之中的一缕微光,旋律调性主音也同样以下行四度在D/A/E/B音之间飘忽游移。第50小节开始,是这一部分的结束句“在蟋蟀宛如清风的歌唱里,领悟伟大和公正”。前半句“钟声动机”介入,后半句以反向的上行四度为骨干:“伟大”(B/E), “和公正”(C/F)。第一主题与第三主题以上行的模进和大幅度的力度渐强与前两句形成强烈的反差。它打破了先前F音的宁静与缥缈,为之后整部作品的音乐走向作出了预示。弦乐的“星轨主题”再次出现标志着乐章的B部分的开始,第一大管的“西藏主题”也加入其中(Poco Lento,62小节)。承接第一部分的结尾,女高音声部以宣叙调风格再次进入并且一直保持到82小节开始的再现句之中。

再现句“我们这些方生方死的徘徊者,头顶灿烂的星空低语或高歌”,在第91小节被打断之后形成一个强烈的转折。“当我们有时企望一手遮天,一场流星雨便散落在我们身后”,意外而温暖的结束句出现在第100小节。作曲家以念白式的短句、音域的坠落以及逐渐拆分疏离的字词,在乐谱上勾勒出撒落在身后的流星雨(见谱例3)。

旋律完全回归到“钟声动机”下行大三度、纯四度音程的组合,最终简化于B—E的纯5度。“当我们……身后”,的起止音也是B—E。它的和声运动构成一系列大三度音程的模进:G/B—bE/G,——bD/F。最后收束于极弱的弦乐音块背景之上的短笛#G和管钟E,再一次遥相呼应第一小节的“钟声动机”。这个简洁而意味深长的结束句,为后面的部分埋下一个深深的伏笔。

谱例3 结束句

整乐章将近九分钟的时长中包含着一些令人难以捉摸的瞬间变化,作者对于每一个音乐要素的塑造与运动都用了很深的心思。从核心材料到主题的设计构思,从音高的线性运动到纵向关系的生成,从声乐的咏叹风格到与宣叙风格的组合以及二部性结构的内在运动逻辑等等方面,都伴随着一种复杂的对立性与衍生性。例如“星轨动机”既可以生成一个独立主题,塑造出一个贯穿于每个乐章的特定角色,又如同一个抽象化的母体,孕育了其他主题的特性音程以及调性移动关系。因此,从三个动机到三个主题虽然相互独立且各自变化,但又相互渗透、互为依托并能游走于“调性”与“后调性”之间。这种隐性的关系构成了这部作品坚实的基础逻辑,保障所有的变幻莫测和恣意挥洒发挥出强大的艺术表现力。因此,这个在谱面上看似技法“保守简单”的乐章,却通过隐藏在音符背后的复杂关系实现了情感与哲理性兼具的音乐表达。

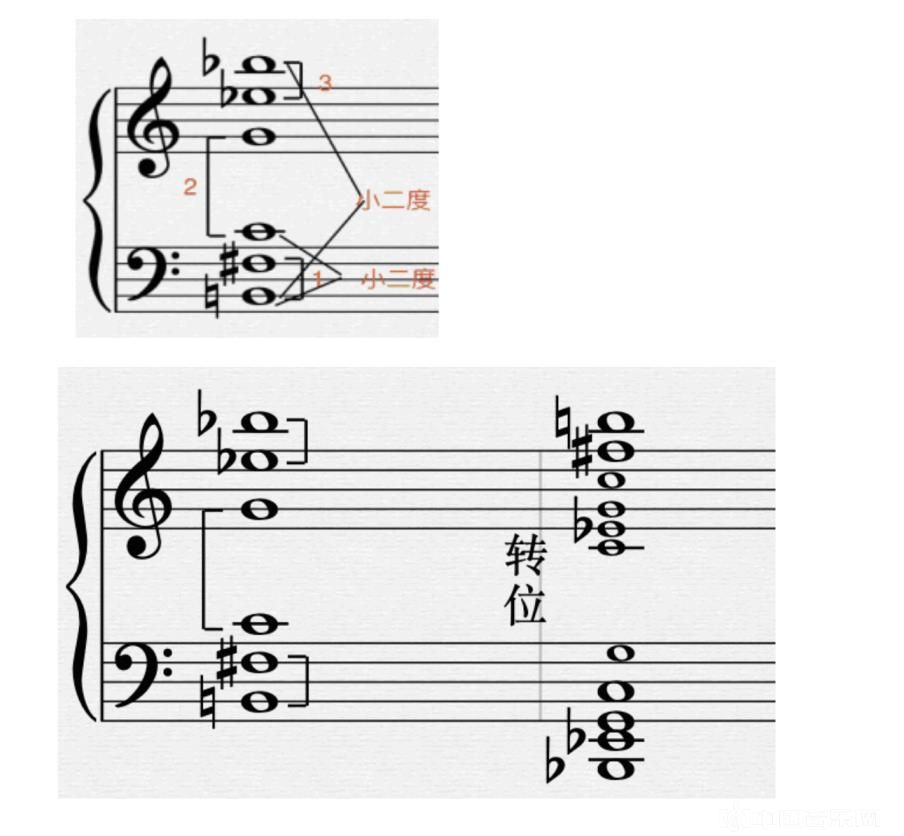

结尾所歌唱的静谧纯五度音程,在第二乐章被运用为猛烈汹涌的弦乐音型的和声内核。谱例4中显示了三个纯五度音程(编号1、2、3)的叠置。其中的2和3都与1构成小二度关系,但2和1都与3构成三度关系。而由这种叠置所产生的大三度音程(bE/G)则被第二主题占据,也正好是上个乐章的收束音高(E/#G)的半音下行。

谱例4

转位之后是作品中的和声实际音高排列,密集的声部分布及动态的织体使凝固的和声层轰鸣而出。由全部铜管组强奏的猛烈粗犷的第二主题,被汹涌的弦乐织体所包裹(见谱例5)。浓重的第一主题与呐喊式的宣叙调:“布满伤痕的肉体啊 你有布满星宿的灵魂”,分别在第22小节和第45小节出现两次,与第二主题形成并置。因而在这个乐章的前三分之一(1—62小节)形成了整部作品最为紧张、猛烈、挣扎的段落。

谱例5 猛烈的钟声主题

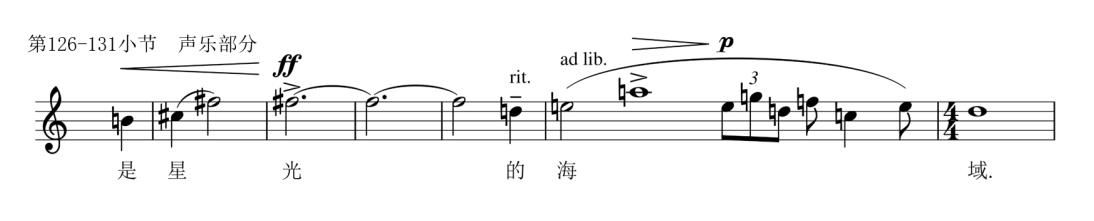

但从63小节开始,色彩焕然一变使张力得到释放。在前面速度和律动的延续之中,“西藏动机”再次明晰地浮现,连续的重复与模进手法塑造了明朗坚定的主题,似乎意味着从冲突与挣扎中挣脱而沿着一条明确路径向着目标一路奔走。“钟声动机”与“星轨动机”在背景中追赶着声乐的脚步,第100小节之后逐渐并驾齐驱地抗衡着冲到了顶点。“星光的海域”在歌词中出现,处于最高点上象征着希望的五个字所采用的旋律,来源于第一乐章那个结束句。

谱例6

但是走向希望的进程被阻断,原本纵向多层次的钟声主题被分解为小号以mp力度在原音高(G/bE)上单独出现,随后再交接给被弱化的弦乐织体音型。与此同时,开始处宣叙调再次出现,同样被减缩、弱化、拆分而以坠落的滑音结束了这个乐章。相较于第一乐章,第二乐章多主题之间的关系由暧昧转化为明确,因而形成了一个完整的音乐进程:紧张的挣扎——希望的释放——冲突的加剧——未竟的挣脱。

“从我最初寻觅大地的花朵/我几乎一无所获/从我最初通向寂寥的星辰/我几乎依然在原地停留”,作曲家所选取的诗句在第三乐章的开始处承接前文的意象显得如此清晰。郭氏大开大合的音乐特质也发挥到极致:1.人声与器乐的颤音;2.乐队演奏家齐唱的“ya la di suo”;3.无和声的单声音乐;4.在bE商之上音高极为节俭而又略带哀婉色彩的女高音曲调(西藏动机),一切都变成极端的简化,平静中蕴藏了天(宗教)、地(自然)、人(远游者)三者的呼应。例如从第一小节即出现且贯穿各处的冷静绵长颤音,是大自然的呓语还是寺庙中的唱经声或是内心的波动。再如全乐章中仅有的7小节和声(47—52小节),在乐章的中段之中造成了一次转瞬即逝的色彩变换。从作品开篇到第三乐章结束,是一个由复杂到单纯由迷思走向清晰的过程。作曲家十几年前曾驻笔于此,虽然原因不敢揣测,但如果将第三乐章作为一种走向净化的结束,我认为是可以成立的。从这一点来说,第四乐章的出现改变了作品的整体结构。

终曲乐章《涌入天堂的大海》忠实地采用了诗歌第七阕中的绝大部分文本,不仅在篇幅上长于前面的三个乐章,也表达了更为丰富多变的音乐意象。再次由大三度“钟声动机”(#G/E)开场,与第一乐章开始处的音高完全相同,只是音色由钟琴换到了圆号。这是一个对前文音高材料和音色材料的双重呼应,因为由这个动机构成的第二主题主中圆号是最重要的角色。从总谱中可以看到,开始7个小节弦乐声部的和声落点是一个五音和弦(见谱例7)。其中包含了增三、大三和小三和弦,如果密集排列则是三个大三度的叠置(E,C/#D,B/C,#G)。这个音高结构自身显然与“钟声动机”有着密切关系,由于它灵活多变的可塑性而成为了终曲乐章的和声底色。

谱例7

“涌入天堂的大海”主题来自于第一乐章温暖的结束句,但此处的和声替换为C大三和弦使之变得明亮高亢。随后第34小节衔接了二乐章中的钟声主题和弦乐音型,但和声替换为五音和弦的移位,因此紧张感已不复存在而呈现出阳光之下的光影波涛。“涌入天堂的大海”主题在“大海与天堂”部分中再次出现,三支小号以fff力度的歌唱同样建立在C大三和弦之上。随后再次衔接钟声主题,但弦乐音型简化为一个增三和弦。这个主题之前的连接句是6小节的管乐组卡农,只用了两个相差半音的“钟声动机”(bB,bG/A,F)。最后两句从“多么正确的高度”开始,和声是由bB大三和弦进行到B大三和弦收束全曲。以上这些现象的根源均可以归结于这个五音组和弦。“调性”与“后调性”进行,在统一的色彩基础上自然流畅的交融转换,无论在横向或是纵向维度都保障“钟声动机”成为这个乐章的主导者。一个更有意思的现象,四个乐章的收束音排列出来是:E/C/bE/B,它们正好是五音和弦原型中所包含的相差半音的两个大三度。虽不能确定是否作曲家有意而为,但至少肯定体现了他的音乐逻辑质量与高度。

郭文景《远游》为女高音与管弦乐队而作-IV.涌进天堂的大海音频:00:0017:21

第四乐章改变了前三个乐章的进行方向。如果说前面表达了“灵魂”自身内在性的变化过程,那么末乐章则加入了对外部“场景”的描写。虽然它呼应了第一乐章的“复杂性”写法,但又很意外也很巧妙地融入了类似歌剧式的表达方式。第一主题与第二主题经过第三乐章的隐匿在末乐章再次出现时,重要性依旧但独立意义被弱化,产生了从角色因素到场景因素的转换。例如,在“涌入天堂的大海”一句中的第二主题,在“黑夜的宣叙调”段落中弦乐拨弦演奏的第一主题。以声乐角度来说,尽管前面也存在着咏叹与宣叙风格的杂糅,但第四乐章则做了非常显著的体裁区分。从“在正午的太阳……”(咏叹调)到“从闪耀的花枝间……”(宣叙调),再从“那些远游者,穿过盲目的黑暗……”(宣叙调)到“然而激动人心的一万道大门”(咏叹调)……由“西藏动机”与“钟声动机”构成的女高音声部如同一只飞翔的海鸟穿行于阳光、波涛、风雨和乌云之中,有冲刺有迟疑也有艰难的爬升。而这样一个跌宕曲折过程的目标在哪里呢?第153小节处,作曲家标记了提示语:“轻柔地从海面飞升”,这是通向目标的最后一跃。第171小节的提示语:“海面星空璀璨,纵情地歌唱”,这段好似处于山巅之上的歌唱由管弦乐队以bE大调喷薄而出,单纯、优美而广阔磅礴。然而最引人注意的是突然表露出明显的世俗性,不能不说是作者一种用心良苦的冒险。后调性的连接句引向最后一个峰顶,铜管上嘹亮的“涌入天堂的大海”C大调主题与后调性的“钟声主题”终于共同到达了远游的极点。最后的尾声之中,钟声动机伴随着人声断续的咏叹再次回到静谧的星空,但“星轨动机”已经极其微弱,冷峻与紧张已然消退,演变为一个由B大三和弦构成的透明纯净而又温暖的星空。最后几个小节中,“为静默而静默”的旋律再次直接回应了第一乐章的那个由“西藏动机”构成的结束句。

叁

以文字对音乐进行解读总是会陷入到只言片语的无力和片面之中。高质量音乐作品自身的生命系统都是极为个性且复杂的,只有这个系统构建得足够严谨,才能包容丰富的内容,承载复杂的矛盾并保持充沛的动力,也因此音乐才能具有说服力和表现力。但是,探究每一个值得探究的系统都不容易,正如对巴赫的研究持续了两百多年仍然没有停止。在跟随着作品体验了“远游”的过程之后,我们感受到了其中系统的力量。这个“远游”的过程在总体上可看作的两个阶段:第一至三乐章和第四乐章。第一阶段由浩瀚“星空”走到超脱羁绊的灵魂,留下了树木岩石的歌声与百合的芬芳;第二阶段从汹涌的海面穿过黑暗向着星空中的“天堂”攀登。两个阶段的音乐叙事指向反差强烈,但是它们蕴含着极为鲜明的过程一致性,即均由多层性复合性的表达形式归结到单一角色简洁纯粹的歌唱。特别是“海面星空璀璨,纵情地歌唱”这段乐队“无词歌”的世俗性令人感到意外。对笔者而言,它就像是前面“远游”过程中积淀的所有能量在这里得到释放并揭开了一个谜底,以至于冲破了所有的超现实主义幻象而显露出真正的主题——“远游者”即在生命过程中的人。理查·施特劳斯的《最后四首歌》与郭文景的《远游》是不同时代不同文化中的人性,楚辞的《远游》、西川的《远游》、郭文景的《远游》是历史长河中的人性。

从郭文景的本科毕业作品《川崖悬葬》到《蜀道难》再到今天的《远游》,其音乐从未离开现实主义的指向。这部作品带给我们的感动就在于,数十年来他从未放弃努力以自己独特的方式在现实主义道路上远游。

原文载《人民音乐》2022年第5期

向民 中央音乐学院教授、博士生导师

艾力 中央音乐学院作曲系在读博士

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com 官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn 联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528