罗伯特·舒曼(1810年6月8日-1856年7月29日)

舒曼早期歌曲《致安娜》( An Anna)的歌词这样写着:

不是在甜蜜家乡的河谷

朝向银色春天的絮语——

而是从战场被苍白地抬回来

我想念你,我的可人儿!

我所有的朋友都倒下了

我是唯一逗留在此的?

不!苍白的使者即将到来

领我回去甜蜜的家乡

《致安娜》来自医生诗人克讷(Justinus Kerner)的诗作,写作这首歌曲时舒曼年方十八。一八二八年八月到一八四0年一月(一八四0年,也就是舒曼的“歌曲之年”),舒曼没有任何歌曲的创作,这个长达近十二年的时期他倾全力于钢琴曲的制作,举凡《大卫同盟之舞》、《狂欢节》、《幻想小曲集》、《儿时情景》和《克赖斯勒魂》都诞生于这个时期。这些作品开创了与古典形式大为不同的“性格小品”,是由“性格小品”组成的套曲;“性格小品”没有固定的特性,比较像是浪漫派无法归类的曲式统称,它们强调音乐的文学性,将个人主观的感受和意识发挥到极致。舒曼同时期的两个长篇大作《第一号钢琴奏鸣曲》(作品11)和《幻想曲 》(作品17)看似异数,实际上则一脉相承。

认识毛翔宇,大约是二0一六年他准备录制布拉姆斯《第三号钢琴奏鸣曲》的时候。四年多来,他从布拉姆斯奏鸣曲的出版,又投入到舒曼钢琴作品的录音,先是《大卫同盟之舞》和《森林情景》,然后是《第一号钢琴奏鸣曲》和《幻想曲》,德国浪漫派乐曲似乎与他有着某种联系与契合。二0一七年夏天,拜略依特(Bayreuth)的独奏会上他弹奏了舒曼的《第一号钢琴奏鸣曲》和《大卫同盟之舞》,东方文人发乎情,止乎礼的儒者气质下透露着无法遏止的激情,时而激昂慷慨,时而呢喃低语,仿若心中郁积的块垒,在皴法的抑扬顿挫间宣泄而出。

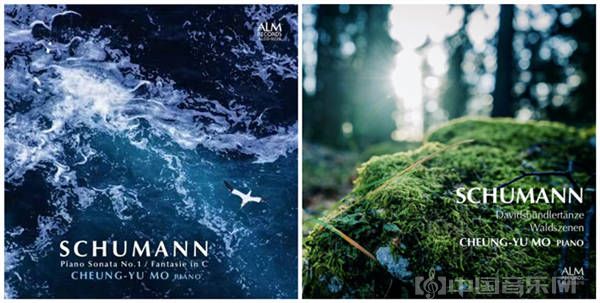

毛翔宇录制的舒曼《第一号钢琴奏鸣曲》、《大卫同盟之舞》等

音乐始于话语终止之时。这是我聆听毛翔宇现场音乐会和CD录音的感想;正因为无可言说或无法言说,才需要用音乐来表达吧?

这也是浪漫时期与古典时期一大区别。不是说古典时期的音乐便不表达作曲家私密的情感,而是浪漫时期经过大革命的年代,在形式跟表现的幅度上又向前推进了一步。

为什么会将《第一号钢琴奏鸣曲》和《幻想曲》收录在同一张CD?毛翔宇解释:舒曼的钢琴作品中,奏鸣曲和幻想曲不但是少数大部头的作品,也是两个可以相互对照的作品;奏鸣曲在先,幻想曲在后,前者小调,后者大调,奏鸣曲有着幻想自由的一面,幻想曲又有奏鸣曲一气呵成的流畅。它们的共同点是充满着谜语,闪烁着诗一般的灵光。

毛翔宇

一八一0年六月,舒曼出生于萨克森王国小城兹维考(Zwickau)一个书商和出版商家庭,父亲奥古斯特是狂飙主义的追随者,致力于欧洲经典的出版,并将拜伦的作品引介到德语世界(多年后,舒曼将拜伦的长诗《曼佛雷德》写成剧乐)。舒曼最初的兴趣是文学而不是音乐,写作之外,也从事一些音乐活动,并组织小型的室内乐团。青春期的舒曼纠结苦恼,在父亲的引导下朝向音乐发展。一八二八年,奥古斯特过世两年后,舒曼在家庭的压力下前往萨克森第二大城莱比锡学习法律。在莱比锡,舒曼更专注于歌曲与小说的创作,并追随著名的教师弗烈德利克·威克(Friedrick Wieck)学习钢琴。

文学促进了舒曼作品的创新,丰富了他的想象,他援引大量的文学作品,像尚·保罗跟E.T.A.霍夫曼的小说,抒发自己失落的情感,看似前无古人、后无来者,但事实正好相反。舒曼慷慨热情,加上轻松的文字驾驭力(他的文章今天读来有稍嫌浮夸和溢美的倾向),高举评论的大旗,为一些先行者(如贝多芬、舒伯特)、同侪和晚辈仗义执言,更在巴赫还未风行时便提出“让《平均律》成为每天精神粮食”的观点,在在证明舒曼承先启后的位置。

投入歌曲创作是一个对文学充满兴趣的作曲家必然的道路。舒曼早期没有作品编号的十一首歌曲写于兹维考和莱比锡,投入钢琴曲的写作后(几乎与他对克拉拉漫长的苦恋重迭),虽将歌曲的写作搁置一旁,但他的钢琴曲就像一首首“无言歌”(Lieder ohne Worte),不但具有高度歌唱性,对自己或其他作曲家歌曲的引用也在情感堆砌的谜语中给予我们一丝暗示,像《第一号钢琴奏鸣曲》第二乐章引用《致安娜》,《幻想曲》摘引贝多芬联篇歌曲《致遥远的爱人》( An die ferne Geliebte)。这些“引言”恰似万花筒中折射的一道光或通往堂奥的一把钥匙,听者得以一窥作曲家的心灵世界。

“完整大于部分之总和”,如果亚里士多德的经典名言成立的话,舒曼早期一系列的钢琴作品应该被当成一部完整的文学著作看待,而这部文学巨作的中心人物就是克拉拉。它们像一封封情书,时而是诉说自己故事的散文(如《儿时情景》),有时又幻化成虚拟的文学人物(如《克赖斯勒魂》),恋人夜半的私语中,克拉拉的身影无所不在,即便灯火阑珊的转场处,依旧人影晃动。

克拉拉也就是弗烈德利克·威克的女儿,一位备受期待的钢琴明日之星,连肖邦在一八三九年三月一封给友人的书信中都这样赞扬她的才华,他说:“如果你喜欢克拉拉·威克,你就对了,没有人弹得比她更好。”克拉拉跟舒曼相差九岁,他们相恋时,克拉拉还是豆蔻年华的少女,舒曼则是前途不明的青年作曲家。弗烈德利克反对他们的恋情,尽全力将两人拆散。

痛苦的舒曼益加痛苦,他对克拉拉的爱全部在音乐中倾泄出来。

舒曼与克拉拉

罗兰·巴特(Roland Barthes)在《恋人絮语》中说:“当恋人创造,哪怕只是摆弄一下任何东西时,都会产生题词的冲动,想把自己从事的事业立刻甚至事先就献给他所爱的人。”又说:“如果爱情的付出不断得到肯定,并不受约束,不计回收的话,就会产生辉煌奇特的现象……爱情的丰溢是一种孩童式的情绪外溢,他的自我陶醉和无穷乐趣是无法抑制的,并参有忧郁的心境、绝望的情绪和轻生的念头,因为恋人的独白不是在中庸状态中进行的。”

舒曼的创作虽不至天马行空,甚至保有德国音乐严谨的基础,但他的作品的确情感先于形式,内容决定结构走向。那么,除了与古人对话、对弈与对峙外,写作奏鸣曲和幻想曲这些既有的曲式对他而言又有着怎样的意义呢?作曲家尝言:“我们不应该只是重复,也要创新,不论写奏鸣曲或幻想曲(且不管如何称呼它!),重点是不要忘记音乐……”《大卫同盟之舞》、《狂欢节》、《幻想小曲集》今天已成古典,《儿时情景》、《克赖斯勒魂》也成为音乐会的常备曲目,但我们不能忘记,在舒曼那个时代,他是卫道人士眼中离经叛道的新派人物,他写的奏鸣曲自然不可能回返海顿、莫扎特的自然简洁,也不可能像同时期的门德尔松那样缅怀“纯粹音乐”清晰均衡的架构;舒曼的奏鸣曲更像贝多芬作品27两首“类似幻想曲的奏鸣曲” (sonata quasi una fantasia)的进一步推衍、扩充。

“回眸”(Rückblick)跟“渴望”(Sehnsucht,也可译为“怀旧”)是舒曼两个重要的面向。曾有论者提出舒曼作品结构上的问题,譬如《第一号钢琴奏鸣曲》,恍若进入一个时光隧道,很难登高望远,一窥全貌。然而,在诠释不过分夸张的前提下,结构的弹性与延展也正是舒曼音乐迷人之处,他仰首、低眉、沉吟、回望,突然间又欣喜若狂,听者若不能随之“漫步”(flâner),便不容易感受其中的美好。

《幻想曲》的乐想比《第一号钢琴奏鸣曲》来得单纯,段落的衔接也较为紧凑。第一乐章以奏鸣曲式写成,曲谱上时常出现的“渐缓”(ritard)的标示像说书时的抑扬顿挫,推进了音乐的进行,中段发展部传奇故事般的口吻(Im Legendenton)对比呈示部的炽热灿烂,是一个沐浴在阴暗与神秘色彩中的独立乐段,像一则对克拉拉述说的中世纪骑士爱情故事。

幻想曲的形式最初来自巴洛克时代的即兴演奏,古典时代莫扎特几首为键盘乐写的幻想曲中,c小调作品编号KV475这一首在形式跟调性的转换上已有蠢动的突破。浪漫时期即兴演奏不再流行,但作曲手法更加自由,在一八三一年完成的钢琴曲《蝴蝶》( Papillons)中,舒曼以一连串快速切换的舞曲营造出舞会的场景,类似电影剪接的手法在《幻想曲》中又更加显得驾轻就熟。

《幻想曲》跟贝多芬的联系并不止于贝多芬纪念碑的背景,也不囿限于一两个乐句的援引。如果我们对照贝多芬晚期几首钢琴奏鸣曲,《幻想曲》第二乐章精神抖擞的进行曲跟贝多芬《第二十八号钢琴奏鸣曲》第二乐章“生动的进行曲”( Vivace alla marcia)有着异曲同工之处,将快版置于第二乐章,慢版置于第三乐章(也就是终乐章)的架构也与贝多芬作品109、作品110两首奏鸣曲如出一辙。美学的意义超越形式的意义,以慢板作为终乐章的布局造成一种不知往何处去的况味,架构上的不那么平衡反而更加贴近真实生命的缺憾之美。

布达佩斯的塞切尼图书馆(Széchényi Library)藏有一份《幻想曲》的手稿,这个手稿中,舒曼在第三乐章结束前重复第一乐章结尾引用的《致遥远的爱人》的乐句,构成一个主题动机的“回眸”,就像柏辽兹《幻想交响曲》中的爱人动机一闪而逝。以文学性来说,布达佩斯版更有层次,也更纠结,可惜后来的定稿中,这段引用被舒曼一笔划去。

卡斯帕·大卫·弗里德里希画作《两个凝视月亮的男人》,大都会博物馆藏

普鲁斯特(Marcel Proust)说舒曼是“爱幻想的士兵”,又形容他是“灵魂和花朵的知音”。《幻想曲》第三乐章月光一般朦胧的诗意正如尚·保罗“没有爱情的生活就像一个月蚀的夜晚”的诗句。月亮是浪漫派重要的象征,画家卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)的画作中,月光不但照亮画面,也带给观者一缕超自然的情怀,可以静谧,可以澎湃,可以怀想,也可以将自己投射到未知的远方。我们大概永远不会知道舒曼删去第三乐章结尾“我的挚爱,请接受这些我为你所唱的歌”这句引言的用意——从音乐史的角度来看,“截弯取直”是舒曼作品中常有的现象,他总是在修订的时候剔除原本显得复杂的乐想。可是,反复聆听这个乐章,我不禁妄自推想,他将引言删去是不是害怕像奥菲乌斯一样,一旦回首,挚爱的尤莉蒂丝便将坠入万劫不复的深渊?

血液中的爱在晨光中升华。

永志不忘。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528