当代中国乐评家、《音乐周报》原副总编辑陈志音女士,于2025年2月8日清晨在北京去世。

陈志音(笔名:紫茵)1954年12月2日出生。高级编辑、《音乐周报》原副总编、音乐评论家、中国音乐家协会会员、中国音乐评论学会理事、中国民族声乐艺术研究会理事、中国音协流行音乐学会理事、北京新年音乐会专家顾问、北京文学艺术奖专家评委、天津音乐学院、中国戏曲学院音乐系客座教授等。

学习、工作经历及主要成果:

1982年8月毕业于西南师范大学音乐学院,2001年8月完成中国艺术研究院研究生部音乐学研修班课程,2000年12月任《音乐周报》副总编辑,2003年12月获北京市专业技术职务高级编辑任职资格。

成都幼儿师范学校任教,北京朝阳区文化馆任基层辅导组组长、培训部乐理、键盘教员,北京人民广播电台栏目特约编辑,中央电视台文艺部特约编导、撰稿人,参与大型电视专题片并两次获国家电视“星光奖”。1992年正式进入《音乐周报》任记者、编辑。

陈志音长期从事歌曲写作与音乐评论、音乐理论、音乐新闻的撰写。平均每年在音乐专业报刊发表文字20余万字,总计约近300万字;作为采编审评复合型人才,长期担任《音乐周报》“要闻版”和“评论版”责编,参与重大选题策划与实施。撰写的评论、言论的文章在全国音乐界和广大读者中影响广泛。曾先后获得省级以上各类奖项18个,在全国、省市多项重大赛事中担任专家评委。

感谢陈志音女士家人提供的资讯!

深切哀悼乐评家陈志音女士!

本文转载自“爱乐评”

悼念陈志音:知音长逝,音魂永存

郑小瑛/文

惊闻噩耗,紫茵竟猝然离去! 我一时间无法相信,眼前浮现的仍是她去年在福州剧院里专注观演的身影——那场《托斯卡》中文版首演,她连看两场,座谈会上侃侃而谈,会后洋洋洒洒写下两篇长文,字字浸透对中国歌剧的深情与远见。谁曾想,那一面竟是永别!

一、半生知音,笔耕如炬

你我相识数十载,从青丝到白发,从舞台到案头,你始终是中国音乐人最坚实的同行者。犹记上世纪八九十年代,古典音乐在流行浪潮中步履维艰,是你以笔为旗,在《音乐周报》的评论版上为严肃音乐振臂呐喊,用一篇篇犀利的乐评剖开艺术的真谛,更用温厚的文字抚慰了多少音乐人的迷茫。你曾说:“经典需经时间淬炼,但每一步探索都值得被看见。”这份坚守,让“爱乐女”的琴声穿透时代的喧嚣。

二、以学术为舟,渡艺术之河

你不仅是记录者,更是思考者。去年那篇关于《托斯卡》中文版的评论,我反复读了许多遍。你从语言学、声乐技巧到文化接受层层剖析,指出“洋戏中唱”绝非简单的语言转换,而是让歌剧扎根中国土壤的破冰之举。你写道:“当帕瓦罗蒂的咏叹调用中文唱响时,我们听见的不仅是音符的流转,更是文化自信的觉醒。” 这份洞见,与你毕生倡导的“用作品说话,以实力立身” 一脉相承。你总能在掌声与质疑中抽丝剥茧,为中国音乐点亮一盏明灯。

三、温暖如春,风骨铮铮

世人只见你笔锋锐利,我却知你心似柔棉。记得我三度患癌时,你悄悄寄来一箱川贝枇杷膏,附信上只有一句:“指挥棒不能停。”去年福州相聚,你已显疲态。如今想来,你何尝不是以病躯扛着使命前行?你总将聚光灯让给舞台上的我们,自己隐于文字背后,可那些力透纸背的篇章,早已汇成中国音乐史的血脉。

四、音尘虽隔,星河长明

紫茵啊,你走得太急,可你留下的三百万字著述、二十余载评委生涯中的公正之声,还有那些被你激励的年轻音乐人,都将代你活着。你曾说:“歌剧的中国梦不在云端,而在每一页谱、每一支笔、每一颗滚烫的心中。”未来,我仍会如往常般望向观众席——那里永远有你凝神倾听的身影。

愿彼岸亦有琴书相伴,大家不会忘记你,会永远怀念你,爱你啊!

郑小瑛

2025年2月9日于厦门

(注:文中“紫茵”为陈志音女士笔名,以示悼念之深切。)

2023年10月20日,歌剧《帕老爷的婚事》中文版泉州演出后,陈志音女士(右)与郑小瑛教授合影

9月6日,福州福建大剧院, 歌剧《托斯卡》中文版专家论证会合影,前排右三为陈志音女士

志音知音

陈志音

音乐周报 文/蒋力

乙巳开年,陈志音女士悄悄地走了,刚过了70岁的生日。虽说古稀今不稀,病魔依然不饶人,这个悖论落在志音身上,却有打击一大片的影响。对我来说,亦如一记重创。结识、交往近40年,既是同道,也有同好,不是每个朋友都能交到这个程度,交得这么长久。她没有一一道别,发在微信朋友圈的最后一条(1月29日),写的是“亲,我爱你们”。这样的谢幕,更让我不能不说一声“走好”。

陈志音,笔名紫茵,高级编辑,《音乐周报》原副总编,中国音乐家协会会员,中国音协音乐评论学会理事。长年为《人民音乐》《歌剧》《歌唱艺术》《国家大剧院院刊》《艺术评论》等刊物撰稿。已有6部专著出版,文章亦收入近20部合集。

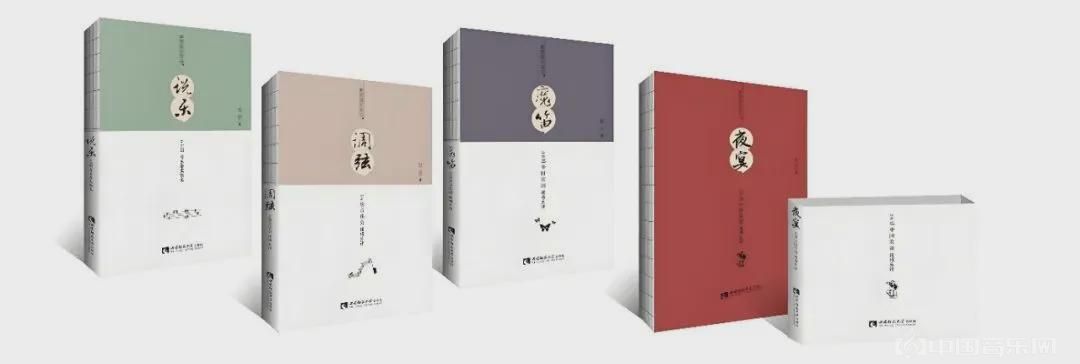

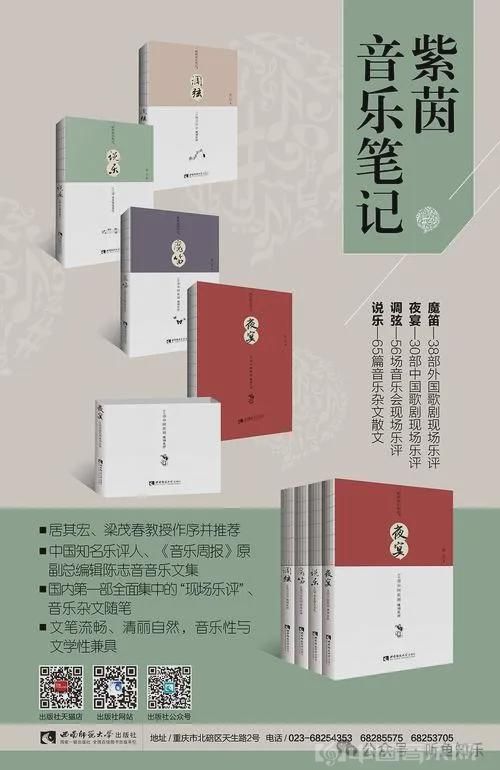

这个简历,抄自2016年西南师范大学(她的母校)出版社出版的《紫茵音乐笔记》。该“笔记”多达4册,近百万字,分别为《魔笛——38部外国歌剧现场乐评》《夜宴——30部中国歌剧现场乐评》《调弦——56场音乐会现场乐评》《说乐——65篇音乐杂文散文》。

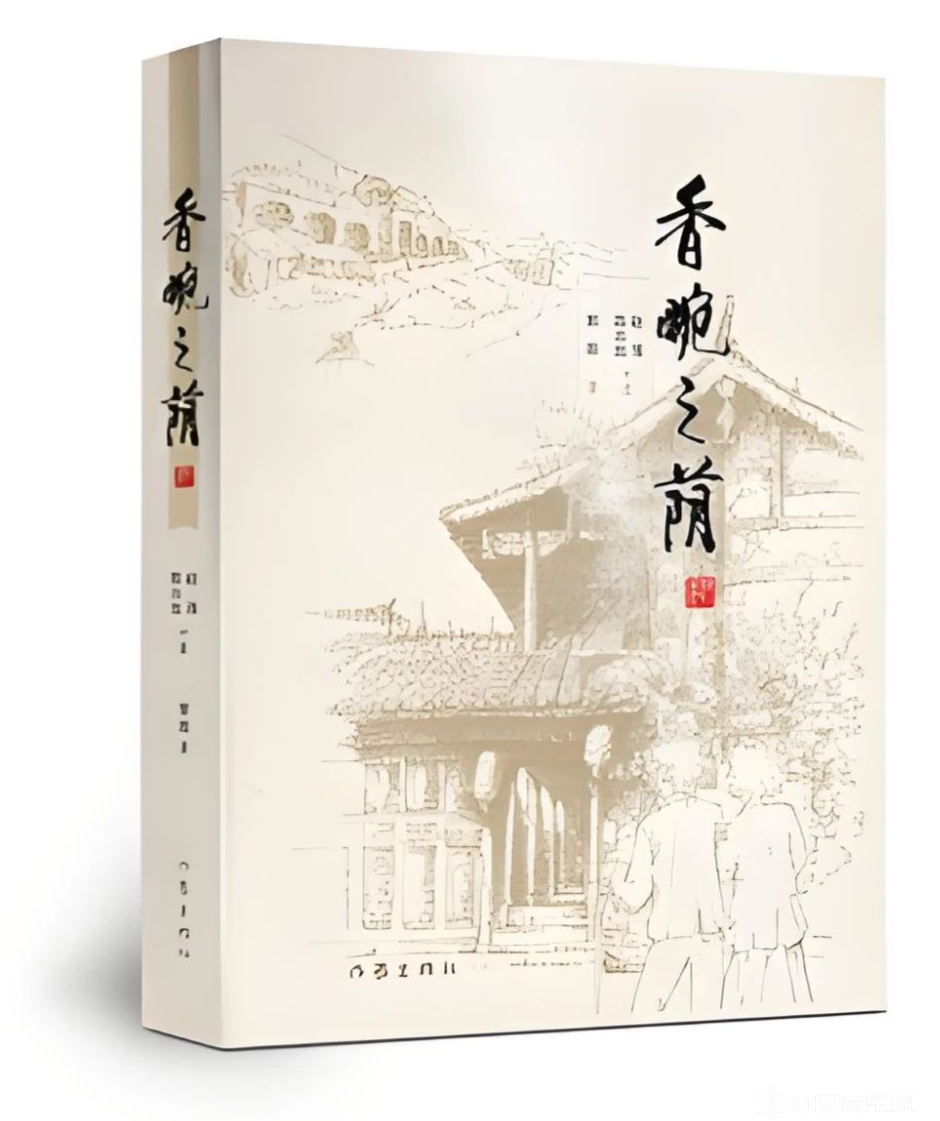

令人赞叹的是,这部“笔记”只是志音评论写作的阶段性总结,丝毫没有封笔、挂靴的意味。她送我的《香畹之荫》(赵淯、陈光发口述,紫茵著),出版于2022年;她撰写的青年钢琴家某某传稿,还“躺”在出版社;她撰写的声乐教育家某某传,还在与传主切磋;多少草稿尚未成文,多少构思尚未落笔,多少演出约她去看,你我又怎知晓?

陈志音在《音乐周报》发表的最后一篇乐评

陈志音为《音乐周报》2000期特刊撰写的述评文章

那天在剧场里,我给剧院的同事、舞美设计家马连庆与志音作了介绍。陈对马说:“我写过你好多次了。”马说:“没看到啊。”我说:“她大都用的是笔名。”马恍悟:“你就是‘紫茵’啊!”

2024年7月,陈志音为万山红撰写的人物稿

2001年我参与制作小剧场歌剧《再别康桥》,志音是密切关注的记者之一,密切程度高到不仅看戏多场,而且来排练场探班。12月7日,陈撰《永记诗意的信仰》(记录《再别康桥》首演盛况)刊发。当日,《音乐周报》和《歌剧艺术研究》(即《歌剧》杂志前身)联合举办研讨会,之后,杂志刊发剧本和剧评,报纸(12月28日)刊发研讨会综述《进小剧场做大文章》(紫茵)。此文收入《中国歌剧艺术文集》(二),即前所说“合集”之一。收入《紫茵音乐笔记》时,志音又作了合二为一的调整及增补,题目改为《再别康桥——西天的云彩还复来》。

2001年,陈志音(右一)参加《再别康桥》媒体发布活动

之后10年里,我参与制作、统筹、推广的音乐剧《五姑娘》、歌剧《青春之歌》《霸王别姬》《高山流水》等剧目,志音都写过文章。2011年,是中国歌剧的一个重要年份(举办了首届中国歌剧节),志音也加大了对歌剧的关注力度,她撰文道,那一年的中国歌剧,呈现出井喷的现象。其实这个词本身没有特别含义或言外之意,但被志音用于歌剧之后,曾被歌剧人及媒体人频频使用,尽管连他们自己都说不清是褒还是贬。实际上,或者说我以为,志音那年的另一篇文章《中国原创歌剧“三大顽疾”》相对更重要,那些顽疾至今也没有得到有效的“医治”,甚至出现了矫枉过正的现象。

《紫茵音乐笔记》四册,我重点看了“夜宴”和“说乐”两册。“夜宴”册所评30部中国歌剧,我统计下来,只有4部演出我不在现场,也没有补看。若如志音,我也该、更该写26篇,但算下来只有14篇。“夜宴”勾起我很多回忆,比如,看《檀香刑》后,志音跟我说了很多,免不了要与原著做些比较分析,她随口说“我相信你肯定看过这部小说”,而我恰恰没看过,但不敢搭话,也不想扯出旁枝说我没看的理由,如同此时我不必解释自己为何做不到观剧必写评论。从这个数字的对比和其文章内容中,可以看到志音的特点:比较专业的鉴赏目光、持之以恒的炽热情怀、善解人意的包容心态,等等。最后这两个字不是闲笔赘字,因为我的归纳不可能全面、完整,也不可能都被他人认同,而文章,毕竟是写给众人看的。

张学军/摄

“说乐”那本书里,有一篇随笔,题为《“著名”的悲哀》。志音自己也没躲过这悲哀,前已提到,她1989年写张权与刘欢的那篇文章就给张权老师冠以“著名”称谓。如今她走了,音乐评论学会发的类似讣告的文字,也给她戴了“著名”的称谓。这倒让我想起一件事。某年我去看望黄宗江先生,志音与我随行,她与吾师略谈《音乐周报》后又作自我介绍:爱音乐也爱戏曲。宗江师听得兴致起时,当日报纸送到,五六份报纸中,竟有一份《音乐周报》。既不是宗江师所订,也不是志音所带,报与人同日出现,岂不是缘?宗江师顺手取出三本书赠与志音,写下“志音知音”。当时志音接过书来那受宠若惊的样子,今仍历历在目。现在正可借这几个字用作标题,窃以为不谬。

张学军/摄

笔耕不辍的著名音乐评论家、媒体人陈志音走了

听鱼知乐/文

著名音乐评论家、媒体人陈志音今日去世,得年70。笔耕不辍的她上个世纪以来一度是中国最活跃的乐评人。最近看了多篇她写的回忆、纪念音乐家的文章,情真意切。今日获知这位前辈辞世还是感到惊讶,因为就在去世前一年她仍活跃于中国各地的歌剧、音乐会现场,并写下多篇长文。

四川人陈志音早年毕业于西南师范大学音乐学院,后在中国艺术研究院研究生部完成音乐学研修班课程。她的职业生涯始于音乐教育,曾在成都幼儿师范学校任教,后在北京朝阳区文化馆及北京人民广播电台等地工作,积累了丰富的音乐教育和媒体经验。1992年她正式调入音乐周报,担任记者、编辑,并成为该报的副总编辑。在这个过程中,陈志音以其专业的音乐知识和敏锐的评论才华,逐渐在音乐界崭露头角。

这是近两年陈志音女士的文章,仅是知网上所见期刊的,报刊上当还有不计其数

作为音乐评论家,陈志音的评论文章广泛涉及各类音乐作品、音乐家及音乐现象。她以独特的视角和深刻的见解,剖析音乐的内涵与价值,引导读者深入理解音乐的艺术魅力。她的评论不仅具有专业性,更蕴含着人文关怀,让读者在欣赏音乐的同时,也能感受到其中蕴含的情感与思想。陈志音曾出版多部音乐评论专著及合集,如《中国当代音乐家访谈录》、《我们的国歌》等,这些作品不仅记录了她对中国音乐事业的深入观察与思考,也为中国音乐评论界留下了宝贵的财富。2016年,她的母校西南师范大学的出版社出版了她的四卷本文集“紫茵音乐笔记”。

除了音乐评论家的身份外,陈志音还是一位杰出的媒体人。她在音乐周报工作期间,参与重大选题策划与实施。她的文字功底深厚,文笔绮丽,学习音乐出身,她的作品不仅具有专业性,更易于被广大读者所接受和喜爱。她的作品在音乐界和广大读者中产生了广泛而深远的影响,为中国音乐事业的发展做出了重要贡献。陈志音平均每年在音乐专业报刊发表文字20余万字,总计约近300万字。作为采编审评复合型人才,长期担任音乐周报“要闻版”和“评论版”责编,参与重大选题策划与实施。撰写的评论、言论文章在全国音乐界和广大读者中影响广泛。曾先后获得省级以上各类奖项18个;在全国、省市重大赛事担任专家评委。

陈志音的一生是与音乐紧密相连的一生。她不仅热爱音乐,更致力于将音乐的魅力传递给更多的人。她通过音乐评论和媒体工作,搭建起音乐与读者之间的桥梁,让更多的人能够感受到音乐的魅力与普世价值。我时常看到这些前辈的文章望洋兴叹,她(他)们能很快地写这么多文章。我想这一方面自然是才能,但勤奋与热爱才是起决定性作用的,她听歌剧、音乐会的量巨大,而且经常一部歌剧看多个卡司多场,乐此不疲。这是我等后辈应该学习的。

陈志音写作乐评宅心仁厚,目的我想更多是希望引导更多听众进入音乐的世界,她写道:“我想,如今像美国已故著名音乐评论家哈罗德那样,经常随身携带总谱去听音乐会,将“出错的地方”标在谱纸上,避免后来产生“争执”,这是一种做法,一种境界。但是,我本人并不完全赞同。听一 场音乐会或一部作品,将注意力主要放在音符上的 “挑漏眼”、“揪错”方面,那样的“理性”,是“专家”和 “学究”干的事情,而普通音乐爱好者欣赏音乐的目 的与此大相径庭。大多数听众还是综合地、全面地、完整地去感受音乐的魅力。哪个音符错了,哪个声部不齐,这些技术上局部的、偶然细小的枝节 问题,并不影响他们总体的审美感受。所以,音乐评论不必在枝节问题上过多纠缠。携带总谱、比对总谱的乐评,固然有其专业指导的价值,但更多其 它“语法”的声音也应占有一席之地。”

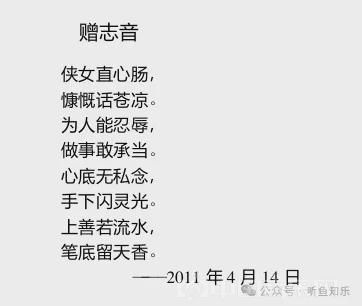

音乐学者梁茂春有一首诗名为《赠志音》,录于此:“侠女直心肠,慷慨话苍凉。为人能忍辱,做事敢承当。心底无私念,手下闪灵光。上善若流水,笔底留天香。”愿她在天堂依然能够聆听到最美的音乐,那些音乐应该不用写乐评,只需享受就好了!

痛忆紫茵

文 | 李龙吟

早晨起来,收到紫茵的一条微信:“深怀不舍地告知各位亲友:我亲爱的母亲陈志音因病于今晨安详离世。——陈志音之子”我惊讶之余感觉这不是真的。因为三个月前我还接到她发来的微信,告知其婆婆去世的消息。我回信:“节哀顺变。”

我没有听说紫茵有重病。我马上询问和紫茵共同的朋友游暐之老师。游老师回复:“真的。”我们共同的朋友——原《信报》的张学军老师也发信告诉我:“大姐得的是胆管癌。”我真的是无比悲痛。

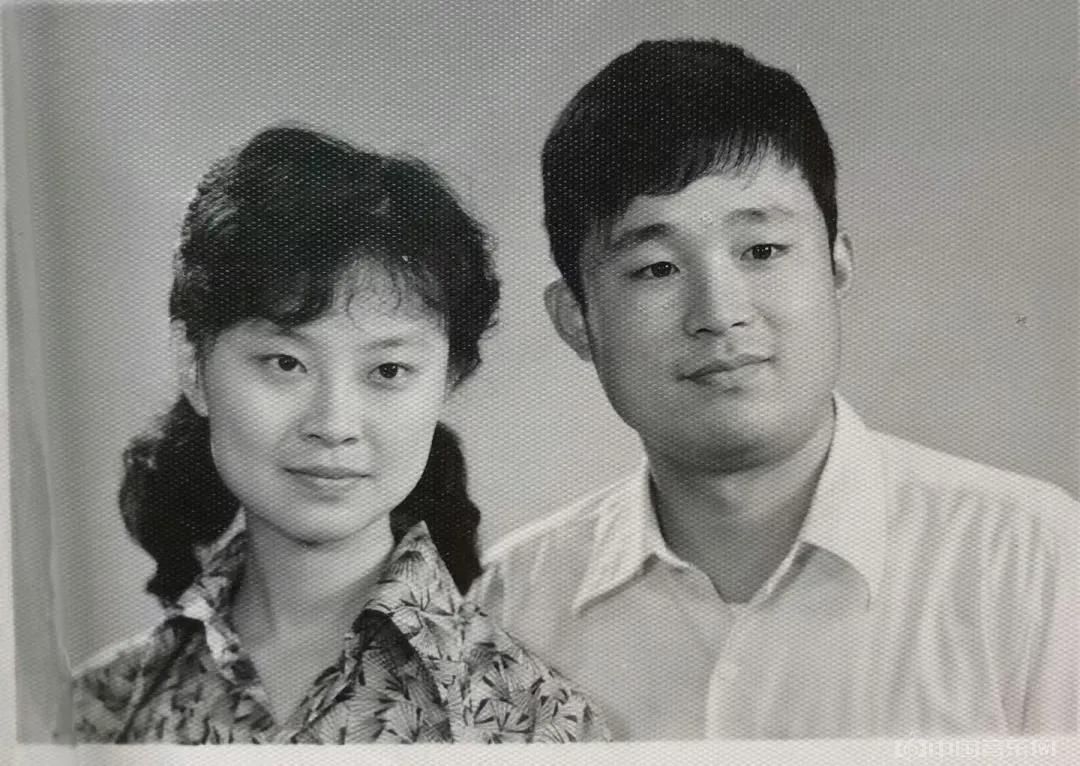

紫茵本名陈志音。我和陈志音的先生王志明是1982年同年由部队转业到北京市朝阳区文化局文化科工作的。王志明是北京人,和我有共同的爱好——踢足球。他踢球属于专业水平,曾经入选成都军区足球队,参加过全军足球比赛。我们成了好朋友。

王志明曾在四川音乐学院进修,娶了老师的女儿,就是陈志音。当时他们还两地分居。后来王志明被提拔为朝阳区文化馆副馆长。我窜得快一点儿,当上了朝阳区文化局副局长。大概是我刚上任那年年底,区委组织部通知文化局,可以解决两个两地分居的名额。局长找我们研究,我们一致同意把这两个名额给了王志明的夫人陈志音和图书馆馆长在外地的夫人。

陈志音与王志明

陈志音调来北京,直接安排到朝阳区文化馆工作。那时北京正在搞合唱节。当时朝阳区的业余合唱搞得还行。我们想组织一个农民合唱队参加北京合唱节。陈志音既然是四川音乐学院毕业的学生,就请她排练指挥农民合唱队。说实在的,组织农民业余合唱对于一个专业音乐学院的毕业生来说,差不多就是从零开始,挺费劲的。可是陈志音非常认真,从挑选合唱队员开始,视唱练耳,一丝不苟。每天排练,先做发声练习,“咪咪咪嘛嘛嘛——”一点儿不含糊。农民从来没受过这么专业的训练,有些受不了。陈志音很严格,不想练的可以走。可是毕竟是要参加北京合唱节,还是有诱惑力的,被选中的农村青年还是愿意一直练下去。

我很快发现陈志音是一个才女,非常爱写东西,文笔不错。那时北京要举办第二届中国艺术节,我想搞一台民俗歌舞晚会,全部由民间艺人演出。我问陈志音有没有兴趣搞一个民俗歌舞晚会脚本。陈志音听得很认真,思考了一下腼腆地说:“我试试吧!”第一稿出来了,我不太满意。对她说:“你对北京民俗不了解。这样不行。”我没想到,第二天我的办公室门缝里塞进一张纸条。上边写着:“我确实很努力,我就怕别人不满意。这次我真的退缩了。我哭着给您写这张纸条。您请别人干吧!我干不了。陈志音泣书”

我当时就蒙了。这点儿事儿怎么还哭了?同时我又觉得陈志音是一个很要面子的人,这样的人往往能成大事。我找到王志明,请他劝说陈志音,不要闹情绪,大伙一块儿商量,一定能把脚本写好。简单说,陈志音不但是个要面子,更是一个要强的人,她写出了《凤朝阳——北京民俗歌舞晚会》的脚本。“凤朝阳”入选了第二届中国艺术节,也是北京主会场惟一一台业余歌舞晚会。

陈志音还在朝阳区文化馆做了大量工作。她的才华被上边发现了。北京音乐台来函,要调她去当音乐编辑。当时我们的局长非常激动:“好容易进来一个才女,户口也给解决了。想走?没门儿!不放!”陈志音又哭了。我劝局长:“人往高处走!这是好事儿,你干吗不放人家?”过了不到一年,北京市文化局主办的《音乐周报》来函商调陈志音。北京市文化局是朝阳区文化局的上级。我们局长同意了。陈志音如愿以偿,成为专业音乐刊物编辑。

我和陈志音的联系一直没断。有一年我到安徽拍电视剧,电视剧作曲晨见当时是安徽省宿县花鼓剧团的,和我聊起他在三年困难时期要饭的经历,我非常吃惊,回到北京就和陈志音说起这个人。陈志音说:“你就写一篇《从讨饭娃到作曲家》吧。”文章在《音乐周报》上发表后,引起一点儿小轰动。晨见给我来电话,激动万分——能在北京的报纸上刊登介绍他的文章,他有点儿受宠若惊。后来晨见被调到蚌埠文化局创作室,成为一级作曲家,安徽作曲指挥家协会副主席,滁州音乐学院教授。

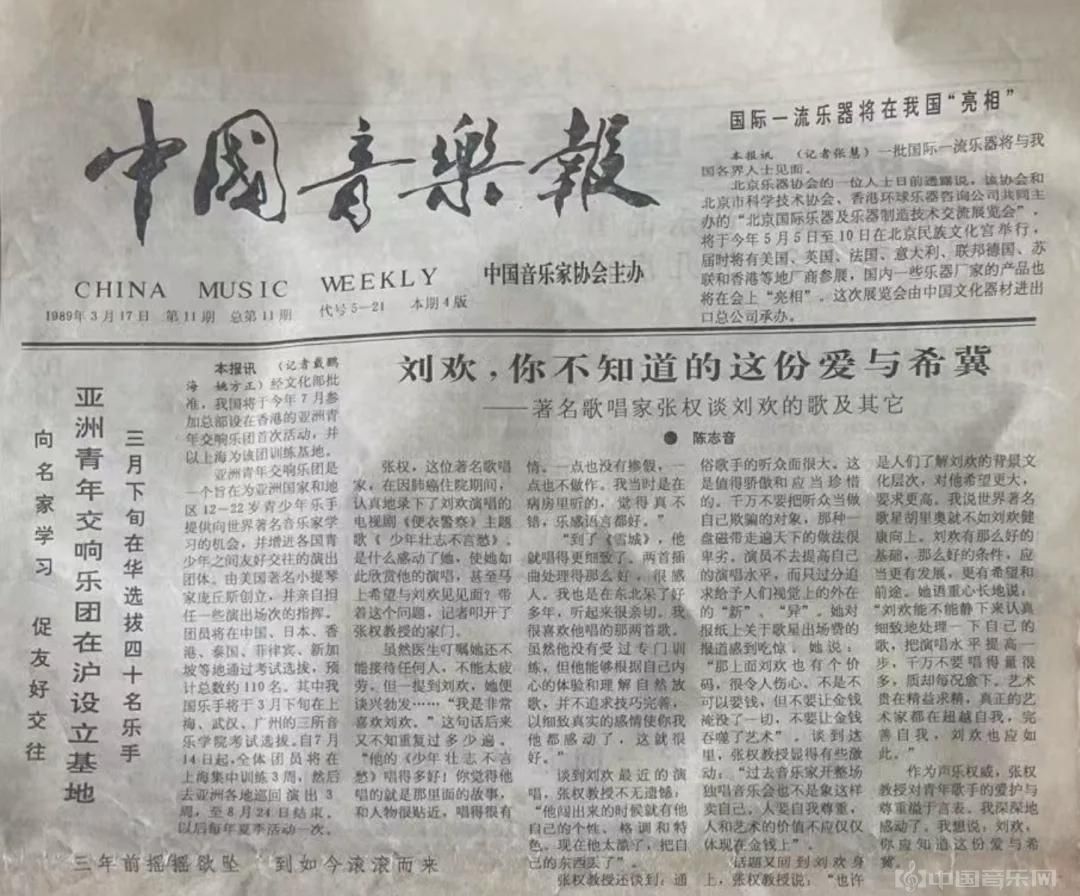

有一次,我和陈志音说:“你能想到张权老师喜欢刘欢吗?”陈志音吃惊地说:“不会吧?”我说:“你去采访一下张权老师就知道了。”陈志音真去了。过了几天,《中国音乐报》刊登了陈志音的文章《刘欢,你不知道的这份爱与希冀——著名歌唱家张权谈刘欢的歌及其它》。文章中写的是张权老师对刘欢的喜爱。后来我接到张权老师电话,对我说:“那篇文章怎么能写我说的‘刘欢比胡里奥唱得好’!两个人聊天,说什么都可以,真要拿出来发表,怎么能不给我看?这会引起误解和麻烦。”我马上找到陈志音,向她转达了张权老师的不满意。

陈志音又哭了。她给张权老师写了封检查信,请求张权老师原谅。张权老师当然原谅,还夸陈志音有文采。很多年以后,我问刘欢知道这事儿吗?刘欢说:“当然知道。张权老师是北京歌舞团副团长,我是非常尊敬她的。不过当时陈志音老师能那么写,也够意思。”

后来各忙各的,我和陈志音联系就少了。知道他当了《音乐周报》副总编。多少年过去了。一次我被邀请去广州观看歌剧《马可·波罗》并参加研讨会,碰到了陈志音。这才知道,陈志音已经是全国知名的乐评人,笔名:紫茵。以后,我参加歌剧、音乐剧的活动多了,和她碰面的时候也多了。看到音乐界的人都很尊重她。紫茵确实是中国乐评界的权威,对歌剧、音乐剧、音乐会有很高的鉴赏能力和评论水平。

紫茵水平高,讲真话,人缘还好。大家都喜欢她。她送了我几本她写的乐评专著。再见到她时。我对她说:“看到你写的乐评,我以后再也不写音乐方面的事儿了。”紫茵问:“为什么?”我回答:“和你比我太外行了,写了丢人。”她已经成熟多了,平静地说:“不带这样挤兑人的。”我说:“我是真心话。”她没表情地说:“别来这套!”我觉得她成熟多了,具有大家风范。

去年,我们还在一起开了几次会。我不知道她患病,没想到这么快就走了。

这是中国乐评界的重大损失。我也失去了一个好朋友。

紫茵走好。

天堂有位。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528