托起音乐之梦——李西安的诗和远方

2020-06-05 00:00:00 发表 | 来源:音乐周报

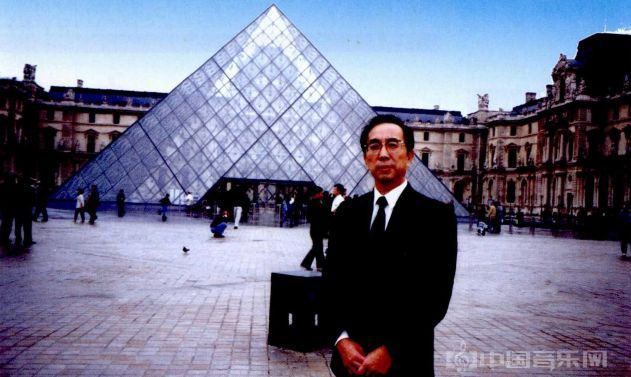

6月4日,音乐理论家、教育家、中国音乐学院教授李西安不幸病逝,享年83岁。他曾任中国音乐家协会书记处书记和理论委员会副主任、《人民音乐》主编、中国音乐学院院长等。

本报曾于2018年刊载中国音乐学院教授谢嘉幸为其撰写的人物,今日重发此文,愿先生一路走好。

托起音乐之梦——李西安的诗和远方

本文原载于2018年1月31日《音乐周报》

文 | 谢嘉幸

“建立中国音乐博物馆;恢复中国音乐的历史长廊,收集、挖掘、抢救留存的历代音乐作品,并付诸音响;创办中国民族音乐节;建立全国性的和地区性的民族音乐研究中心;加强国民音乐教育,特别是中小学音乐教育中的民族音乐教育,使孩子们从小就种下热爱民族音乐的种子……这是关系我国民族音乐事业发展的百年大计,也是在我国建树和发展民族音乐学十分重要的基础建设工程,我们愿意为此而努力奋斗……”

多么熟悉的声音,仍然滚烫的文字。当现今各音乐院校正热火朝天开展着上述各项工程时,我们可能没有想到这就是李西安在35年前提出的关于发展中国民族音乐事业的五项倡议的基本内容。

然而,真正震撼我的,是我第一次遇见李西安。他当时正在策划《人民音乐》的“西北专号”,他的那种宽阔视野与宏大气魄,让仍然感叹于“沉舟侧畔千帆过、病树前头万木春”的我眼前为之一亮:人生还有希望。我懵懵懂懂地有一种非常强烈的知遇之感。为了报考他的研究生,我已经整整跑了一个月,以至于发了让老父吓坏的昏话“要考不上研究生我就自杀”,但我并不知道,李老师也是个非学音乐不可的“一根筋”,更想不到他当年发出的倡议,正是后来的我此后30多年的求学、创业之路。李西安当然也不知道,当他“期待着一颗火炬,照亮脚下”引导他“走出这大峡谷”时,他已然是我的火炬。当然,也绝不仅仅是我的,而是许许多多后来者的火炬。

诗意、思想与肩负使命的理论家

李西安可以有许许多多的称谓:预言家、未来学家,比如他的“中国音乐的大趋势”,有学者说:“30年后的今天,完全可以拿(李老师的)这十大趋势为标题,做一部30年中国音乐史”。但我更愿意认为,李西安的第一个称谓,应该是诗意的思想家与肩负使命的理论家。

在李西安的理论构想中有两条清晰的思路,即“走自己的路”和“张力场结构”。如果说“走自己的路”体现了李西安音乐使命的高度,那么“张力场结构”体现的则是李西安的气度与胸怀。当许多人还在怀疑与猜测李西安的《大峡谷之谜》以及《现代音乐思潮对话录》向西方“趋同”时,《走自己的路——关于建立中国民族音乐教育体系的构想》一文已经对此作出明确的回答:“在我国要不要建立以民族音乐为基础的中国音乐教育体系,走自己的路。研究这个问题,求得正确的认识,不仅关系到中国音乐学院的前途,也关系到中国音乐教育总体结构的改革”,表述得清晰明白。“走自己的路”是李西安最根本的信念,然而他希望用诗的语言来表达,“走出大峡谷”就是他“走自己的路”的诗意表达。

理解李西安的初心,也就理解了“我愿创造一个巨大的空间,让所有的星辰都在其中运转”的张力场构想。其间,最为深刻而直白的莫过于“保存要纯正,创造要大胆”的理念。为了理论上的清楚阐述,李西安在《移步不换形与涅槃而后生——关于中国音乐创作发展对策的思考》一文中历述了东方学西方的三种模式:保守型,分离型,结合型。检讨了中国走“结合型”之路的利弊,强调必须向印度“保存传统上的许多做法”学习,向日本明治维新之后“在引进欧洲音乐的同时,大力普及传统乐器,颁布‘保护无形文化财’的国策,坚持邦乐的传统传承关系”学习。检讨中国“结合型”的做法,指出其尽管是“中国特定的历史和国情使然”但“由此造成的损失是极其严重的,而且是无法弥补的”,“到80年代,人们才普遍意识到这一点,有关部门也采取了相应的措施,但已经是亡羊补牢了。”多少年后,当人们开口“多元”,闭口“多样化”时,李西安在上世纪80年代已经在他勾画出的“张力场结构”中给出了蓝图。

中国当代音乐事业的践行者

李西安是肩负发展中国当代音乐使命的理论家,更是我国当代音乐事业的践行者。

“华夏之声”音乐会,正是李西安立足传统理论的实践书写。其历史意义犹如黄翔鹏所言“将振兴中华民族音乐的火苗点燃了起来”。如果说两届“华夏之声”音乐会是李西安“中国民族音乐节”理想的破冰之旅,那么,首届北京传统音乐节,尤其是开幕式大型多媒体音乐会“北京音乐八百年——从金中都到新北京”堪称李西安的扛鼎之作。当有人质疑音乐节为何要坚持以“传统”命名时,李西安是这么回答的:“我曾经主张叫‘民族音乐节’,但现在觉得已经不合适了,得改成‘传统音乐节’,因为我觉得‘传统’是更广义的概念。音乐节命名‘传统’是新时期的一个认识升华,也是应对‘现代’与‘国际’的挑战。”从2009年到2015年“北京传统音乐节”共举办了七届,李西安始终是音乐节的灵魂和源泉,其源头正是35年前的那一声呐喊:“创办中国民族音乐节”。

1997年,李西安率华夏室内乐团赴纽约演出。

在“大胆创新”这一极,李西安除了早在1983年就委约谭盾为中国音乐学院实验乐团写作品,1985年主持开设了我国最早的“中外当代音乐系列讲座”,将现代作曲技法正式引进音乐学院外,1986年兼任《人民音乐》主编后,对《人民音乐》进行全面改版,开放了过去被视为禁区的新潮音乐和流行音乐等领域。他参与主办了刚刚毕业不久的叶小纲、陈怡、瞿小松、郭文景、何训田等青年作曲家的首次个人作品音乐会,在音乐会前召开记者招待会,在音乐会后最近的一期《人民音乐》上发表一组评论,开了对年轻一代作曲家给予特别关注和支持的先例。此外,他在中国音乐学院开设了中国当代音乐课,建立了中国当代音乐资料库;他全力支持张维良对笛箫艺术的改革与创新,参与策划了张维良从毕业到现在的绝大部分音乐会;他还与张维良一起组建了华夏室内乐团,将中国现代音乐与传统音乐的精品推向音乐厅、各大院校,特别是推向欧美的主流社会……

视野、慧眼、胸怀兼具的教育家

早在1984年,李西安就推动了一次民族音乐课全面改革的实验,先后发表了“民族音乐课新方案的总体构想”(1984)“在幼小的心灵中播下民族音乐的种子”(1985)等文。出任中国音乐学院院长,更是历史赋予了李西安的机遇。

“陈景润是陈景润,谭盾是谭盾”的故事,许多人已经都知晓了,然而很少有人从教育家的角度来读懂为何李西安对一个名不见经传的下乡知青考生如此珍惜,情有独钟。

李西安与谭盾

就在1977年谭盾经李西安以主考教师身份四处奔走最终得以被中央音乐学院录取后不久,1980年“文革”后第一届硕士研究生的考试中,一位“文革”中自学成才,当时已经以芭蕾舞剧《卖火柴的女孩》、歌剧《花神》等作品红极一时的年轻作曲家黄安伦,却因为和声题没做完被抄卷而未录取,引起很多老师的惋惜和不平。李西安没有参加硕士生招生考试,在他得知此事后,就在《光明日报》上发表了自己平生以来写的第一篇评论文章《未来属于年轻一代——从黄安伦的几首新作谈起》,文章在评述黄安伦的作品之后,结尾却出人意料地落在一段与作品评论毫不相干的话上:“世界上只有播种者最懂得花的芳香和果实的甘美,然而最细心的人也难免在无意中碰掉一朵花蕾或踩折一颗幼芽的。园丁们,要小心啊!”明眼人一看就知道,这段委婉而富有诗意的话,正针锋相对地批评了学校招生工作中的僵化、保守,与当年蔡元培那种“不拘一格降人才”的气魄和胸怀相去太远。

为什么李西安对这些年轻人情有独钟,呵护有加?这完全出于他对历史大势的深刻把握和浓厚的的知青情结。1985年,李西安在总结中国音乐发展的十大趋势的最后一个趋势“中国青年作曲家群体的崛起”时,更加明确地对年轻一代作曲家群体作出了整体评价:“他们或许还不成熟,但他们以前所未有的活力出现在今天的音乐舞台,引起了人们极大的震动和思考。可以预言:正是以他们为代表的青年一代,将决定今后中国音乐的命运。”

上世纪80年代中期,由音乐美学的探索而进入更为广阔的哲学领域的我,竟陷入了一场与国际著名学者里夫金关于“熵”的论战。此时临近我的硕士论文答辩期,论战是继续还是终止?我只好求助李西安老师,没想到李老师全力支持我继续写作,终于完成并出版了我平生第一部专著《反熵·生命意识·创造》。在该书出版的新闻发布会上,李西安以导师的身份说了寥寥数语:“我没有对学生写作这本书做过太多指点,我对其中所涉及的现代物理学等领域并不熟悉。但我想重要的是,我为学生提供了一个没有疆界的空间,我们应当尊重学生的个性并且支持他们的发展。”后来他又在另外的场合表述:“我教出来的学生,在各自的专业领域都比我强。我认为这应当是一位教育者应当达到的一种境界。学生比我们差,这个事业就要萎缩,得让学生个个都比自己强才行。”

回望李西安的音乐人生,虽说脚下的路并不平坦,工作性质不断变化,常常是“打一枪换一个地方”,但他的目标却从未改变,更不曾停下过脚步。今天,他已经进入耄耋之年,但仍热情不减,每天还在为他的一个个“未完成”,忙而快乐地工作着,一步步地走向他心中的彼岸。

相关阅读:

情系中国新音乐创作——记音乐活动家、评论家李西安

来源:中国音协网 时间:2009-07-23

情系中国新音乐创作

——记音乐活动家、评论家李西安

刘涓涓

李西安教授

1995年拜望贺绿汀夫妇

06:李西安与谭盾(左二)、金铁霖(左三)、瞿晓松(后排右一)及华夏室内乐团赴纽约演出

1994年,谭盾携夫人回到当年插队的湘西,配合荷兰女电影导演爱里娜·弗里普舍拍摄介绍中国作曲家的记录片《惊雷》。身处熙熙攘攘的自由市场,看着四处叫卖的村民,谭盾对夫人有感而发:“你看看那些老农,当年若不是有李老师的帮助,我现在就是他们当中的一个,或许连他们都不如”。这位李老师为何许人也?谭盾为什么会对他充满感激之情?

“谭盾就是谭盾!” ——与第五代作曲家的不解之缘

谭盾提到的这位李老师,就是中国当代知名的音乐活动家、评论家李西安——一位外表冷峻而内心炽热的资深音乐工作者。他曾经担任过中国音乐家协会书记处书记和理论委员会副主任、《人民音乐》和《中国音乐》的主编以及中国音乐学院院长等职务。现任中国音乐学院教授、香港中乐团音乐顾问和新加坡华乐团艺术咨询委员。

而自1977年全国恢复高考、谭盾等众多第五代作曲家踏入大学门槛时起,李西安教授就和他们结下了不解之缘。那年全国有4万人报考中央音乐学院,光是上海考区报考作曲专业者就有400多人。当时任教于中央音乐学院的李西安和另一位老师被派到上海负责作曲专业的招生工作。两人连续三天夜以继日地阅卷,唯恐错漏了一位人才。原本从上海拟招收谭盾、陈其钢、叶小纲和胡咏言等人,但谁也没想到在录取工作中出现了一个插曲。谭盾的专业虽然考得很好,但由于体检前一时疏忽喝了牛奶而导致尿检不合格,因而接到的通知是“不予录取”。李西安深知这个小小的差错完全可能改变人的命运,他急忙去找学校有关的各个部门说明真实情况。但医务室的一位大夫说:“如果他是陈景润,我就天天陪他去看病,可惜他不是”。不是先知但却爱才心切的李西安这样回答他:“谭盾就是谭盾!他考得不错,就应该录取。”经过李西安的不懈努力,同时在校方的支持下,谭盾经再次体检合格后,终于迈进了中央音乐学院。当然,谭盾后来之所以能够成为具有国际影响的作曲家,是由于他拥有丰富的生活体验并具备敏锐的洞察力、相当深厚的民族民间音乐基础、以及独特的思想和突出的创造才能。不过,当年李西安老师的慧眼独具和据理力争,的确给谭盾日后的成功提供了一个重要的起点,至少使他在走向成功的过程中,少走了许多艰难崎岖的弯路。

1980年中国音乐学院复建,李西安来到该院作曲系工作,因此并没有亲自教过谭盾和他的同学们。但他一直在关注这些未来的作曲家,他们也经常来找非常信任的李老师倾诉创作中遇到的各种问题。1986年,李西安开始兼任《人民音乐》杂志的主编。这时恰逢第五代作曲家们学有所成、准备举办个人作品音乐会之时,李西安和《人民音乐》便给予了大力支持,参与主办了其中的多场音乐会。通常,音乐会前由李西安主持召开记者招待会;音乐会后,又在《人民音乐》上以“青年音乐家”的专题形式,为每位作曲家刊发数篇由他人撰写的音乐会评论文章。而考虑到自己地位的特殊性,李西安个人从不轻易对他们的作品说三道四。短短两三年间,李西安主编的《人民音乐》便依次发表了有关叶小纲、陈怡、瞿晓松、陈其钢、许舒亚、郭文景、周龙、何训田和苏聪等人的评论数十篇。当时正值“改革开放”初期,中国文化的各个领域还处于“冰雪初融”的阶段,音乐创作领域对于现代音乐是否应该存在还处于观望甚至争论的时候,李西安和《人民音乐》就已经开始不遗余力地支持这些崭露头角的作曲家,给他们提供发言的机会和发展的平台。这不仅需要伯乐的眼力、还需要对新生事物的热爱和准确判断,更需要挑战精神和面对各种困难的勇气。

直到现在,旅居海外并成就斐然的谭盾、陈其钢、瞿晓松、周龙和陈怡等作曲家,回国时常常不约而同地把李西安教授所在的中国音乐学院,作为发布自己最新成果的学术故乡。而每场这样的讲座,李西安教授作为他们的伯乐和知音,不仅要亲自组织,而且每场不落的认真听讲。

“中国音乐将向何处去?” ——探索文艺管理之路

李西安与第五代作曲家的不解之缘,不仅是出于个人情感,还和他本人的音乐发展道路密切相关。特别是,这些年轻作曲家富有个性的创造精神,和他探索中国音乐发展道路的许多设想也是不谋而合的。

李西安从小在东北的小城黑河长大,少年时代就对音乐有着浓厚兴趣,先后学习过二胡、口琴、小提琴、钢琴和作曲。1955年,李西安考入中央音乐学院作曲系并接受了学制六年的系统专业训练。他不但钻研西方作曲技术理论,而且深入学习过中国传统乐器三弦和古琴,同时还接触到众多著名的民间艺人和原汁原味的民间音乐,这对他后来确立自己的学术道路和理论研究方向产生了非常大的影响。1961年,李西安以优异的成绩毕业,并留校开设民族曲式课,两年后就出版了后来影响广泛的《中国民族曲式》(合著)一书。从考入中央音乐学院到“文革”时期,李西安参加过《反美风暴大合唱》、《红太阳颂》等许多紧密配合政治任务的集体创作,这些作品在当时产生了相当的号召力和影响力。遗憾的是,尽管那个特定的历史年代也推出过一些脍炙人口的作品,但和多数人一样,李西安个人的创作贡献,都无情地随着时代变幻而成为过眼烟云。

“改革开放”后,李西安开始憧憬和思索中国新音乐的发展道路、重新审视艺术工作者的个人价值。中国音乐将向何处去?自己又该做些什么?他认为,中国不乏富有才华的艺术家,但却缺乏高水平的艺术管理人才。而管理者只有站得高,才能看清发展的方向。于是,李西安毅然决定从作曲专业转向宏观音乐理论研究,并把策划管理作为自己最主要的事业。深刻的思索催生了一系列有份量的理论研究成果,并随着研究的深入逐渐明朗具体。他在《中国音乐的大趋势》一文中预测了新时期中国音乐发展的十大趋势;在《走出大峡谷》中,总结归纳了东方国家吸收西方音乐的三种模式,并进一步指出应借鉴日本的成功经验,鲜明地表达了“保存要纯正,创造要大胆”的个人观点;在《文化转型和国乐的张力场结构》中,提出“在传统与现代这两极之间,构筑一个巨大发展空间的‘张力场结构’”的构想;在《移步不换形与涅槃而后生》中,总结了中国音乐传统延续和变革的三种方式,以理论工作者少有的激情,表达了希望用“涅槃而后生”的方式,以现代人的个性和视角,去变革和重构中国音乐传统的强烈愿望。

为实践自己的理论构想,李西安首先于1982和1983年连续策划了两届“华夏之声”音乐会。第一届为“中国古诗词音乐会”,其中既包括组织对《九宫大成》等传统音乐的挖掘,也包括组织黎英海、金湘等作曲家进行新作品创作。这场演出不但在音乐界、同时在文化界和舆论界产生了轰动性的反响,被认为“此一举点燃了振兴中华民族音乐文化的火苗”(黄翔鹏语)。第二届“华夏之声”,李西安组织海内外的相关学者,对六朝到明代的古谱进行解读,举行了一场学术性的音乐会,在当时创造了研究、创作和表演三位一体的模式。随后,他自荐为中国音乐学院实验乐团团长,贯彻“保存要纯正,创造要大胆”的办团方针。在担任中国音乐学院院长期间,他又提出了建立中国音乐教育体系的新构想,并部分实施了新的办院方针。

任《人民音乐》主编期间,李西安对《人民音乐》进行了全面改版,贯彻“改革开放”的方针政策。在栏目设置上,开放了现代音乐和流行音乐这两个当时的“禁区”,另聘请叶纯之和高为杰两位音乐家,以个人身份撰写专栏。同时,还吸收了各电视台、广播电台、各大报刊等媒体从事音乐采录的50多位编辑,作为《人民音乐》的特约记者,对于改革起到了强大的推动、宣传作用。各地读者的强烈反响如春潮一般涌来,评价《人民音乐》“耳目一新”(西藏)、“有一股时代的潮息之感”(兰州)和“一种创业的朝气”(香港),同时也希望“加强评论性”(安徽)和“文风更扎实”(上海)。读者的以上评价和建议(摘自《对改编后<人民音乐>的反映》,载《人民音乐》1986年第9期),既是对李西安和《人民音乐》改革的肯定、赞同和支持,同时也从侧面反映出这份刊物以平等和开放的姿态昭示于读者的客观事实。

结 语

近年来,已生华发的李西安除了担任好几个中乐团的重要职务、致力于推动中国新民乐的创作外,还与中国音乐学院图书馆合作,建立中国现代音乐资料库。20多年来,中国在经济上的高速发展举世公认,而中国现代作曲家的突出成就被国际乐坛所瞩目和承认,则是中国文化迅速发展的一个重要表现。善于未雨绸缪的李西安再一次敏锐地认识到:“是该为中国现代音乐书写历史的时候了。”为此,必须及时地将中国现代音乐的音响、总谱和有关资料尽可能全面地收集起来,为将来系统客观的研究工作做好充分的前期准备。而在武汉音乐学院2005年主办的“第一届中国现代音乐创作研究年会”上,李西安教授尖锐地指出,不引导学生系统地了解中国现代音乐中这些原本是身边最密切的音乐事件和最直接的创作经验,是目前音乐学院教学中一个很大的缺陷。并适时地提出“把中国当代音乐史作为各个音乐院校的必修课程”的观点,引起了与会者的关注与思索。

改革者的道路总是充满艰险,追求真知的智者必然要隐忍痛苦,但他们的真知灼见也会在时间之河的流逝中得到历史的肯定。回顾李西安教授数十年的音乐事业,不论是进行前沿的理论研究,或是在幕后从事策划管理,还是退居三线致力于资料收集工作,他始终没有离开过自己挚爱的中国音乐事业。李西安教授既是中国新音乐发展的见证者,更是一位推动者。像他这样为中国音乐事业做出过无私奉献的人,谭盾和他的同仁不会忘记,相信中国音乐的历史也不会把他们遗忘。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528