《天津音乐学院学报》编者按:

天津音乐学院建院五十五周年之际,我们请到了著名音乐学家、宗教音乐专家,中国非物质文化遗产的保护者、推动者,CCTV青年歌手大奖赛“原生态”唱法的开拓者,同时也是天津音乐学院的杰出校友田青研究员。2013年10月31日上午10∶00,田青研究员在图书信息楼二楼音像厅举行讲座,题目为《中国民族音乐的现状和未来》。

中国民族音乐的现状和未来——田青研究员讲座实录

大家好,很高兴书记、院长都出席了我的讲座,作为校友回到自己的母校,我看到了学校有了新的校区,有了新的发展,尤其是见到了我的老师徐荣坤先生,心里有一种感怀。大家都知道我在这个学校读了4年书,教了4年书,1973年入学,1977年毕业,1982年离开这里,8年的时间啊,可以说对这个学校充满感情。刚才院长介绍我的时候,提到CCTV青年歌手大奖赛的原生态唱法,过去的声乐界被美声、民族、通俗三分天下,把原生态唱法推介给主流媒体,我确实尽了一份儿力。但是现在想,我之所以做这些事情,都跟我在音乐学院读书时候有关。刚才讲到的徐荣坤老师给我们上的民歌课,到现在仍然记忆犹新,教我们唱河曲民歌的时候,他是一边唱一边流眼泪呀。所以我对民歌的感情,应该说是在音乐学院播下的种子。

我看海报上印的标题是《中国音乐的现状和未来》,但我今天要讲的题目叫做《中国民族音乐的现状和未来》。因为中国音乐的概念着实很大,所以我今天缩小范围,来讲一讲与我们传统音乐有关的,能够代表我们中华民族音乐的现状,也想在此基础上与大家一起展望一下它的未来,也就是中国的民族音乐应该何去何从,音乐教育应该为之做哪些事情。对于中国整个的音乐现状,大家的看法是仁者见仁,智者见智的。从表面上看是空前繁荣,因为从来没有过主流媒体将这么多的音乐在一个频道上播放。我还记得我在天津音乐学院作曲系读书的时候,我们当时要听音乐,需要用一个很大很沉的开盘机,借磁带要到北院图书馆楼找老师签字,广播电台除了革命歌曲、样板戏,没有任何东西,现在大家都认为是老古董的贝多芬、柴可夫斯基的交响乐,对我们那时候的耳朵来讲,是一种莫大的享受。那个时候,我们的耳朵,音乐的心灵,都是干涸的。今天你打开电视,寻找好声音、中国好声音、浙江好声音、宁夏好声音……有那么多的娱乐节目供大家看,似乎很繁荣,但你仔细想想,占据我们的主流媒体中重要位置的这些,实际上基本是娱乐节目,是流行音乐,而我们所讲的西方的古典音乐、中国的传统音乐,仅仅占据了很小、很可怜的一部分。

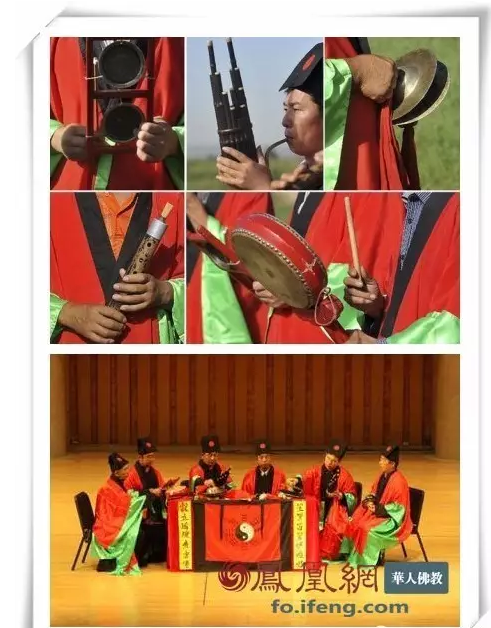

最近我做了一件事,把我们国家级非物质文化遗产“恒山道乐”的传承者们请到了北京,他们就是山西的北岳恒山道乐“李家班”。这个李家班去过欧洲的德国、意大利、英国,去过美国的卡内基音乐厅。但是从来就没有在中国的舞台上正式演出过。原因就是对城市人来讲,它是土得掉渣的东西,对音乐家来讲,他们是民间的、业余的,对世俗的老百姓来讲,他们是宗教的,是农村有了白事去吹吹打打的奇怪的道士。为什么这样一个道乐班能够被西方的音乐家欣赏,但是在我们国内无人欣赏呢?10月份我请他们到北京,到中央音乐学院,到我们中国艺术研究院的研究生院,做了两场学术性的演出,并邀请我的一个好朋友英国著名的音乐学家钟思第(Stephen·Jones)先生做了演讲。他在演出之前专门花一个月时间去了一趟恒山道乐李家班做采风。这个英国人是个中国通,他去山西做采风实行“三同”,与农民同吃、同住、同劳动,还同喝酒、同抽烟。我希望道乐能够在北京正式演出,能够打破在华无人赏识的僵局,所以找到宗教局、文化局……做了很多工作,终于争取到这个月在北京中山音乐厅举行公演。因为演出需要经费,所以我和音乐厅最后签订的合同就是:“中山音乐厅免费提供场租,演出所有票款均归音乐厅所有。”我和经理说在国外这场演出十分卖座,我相信能演的特别好,他们音乐厅的经理很高兴,也很信任我。但最后几天他找我哭诉,截止到演出前3天,只卖了37张票。我只能自己掏钱买了200张送人,这就是中国民族音乐的现状。

△恒山道乐

当日演出结束,所有在场的人都叫好!是啊,我们中国现在的乐种越来越少,能够进入国家级非物质文化遗产名录的更是屈指可数,他们本色的、高水准的演出是很了不起的!顺便说一句,这37张票有30张左右是一批我认识的、热爱中国文化的在京外国人买的票。后来说起这个事的时候,有人说:“老田,37张票也不容易了,某国家乐团在国家大剧院卖票,一共卖了58张,最后我们紧急提票给各位演员家属,才能像是开音乐会的观众规模,不然演员一上台看底下坐几十个人,都没有演出的动力。”这就是我们的现状。

如果说繁荣,好像是前所未有的繁荣,好像全中国都在唱歌,都在学音乐,从大城市到穷乡僻壤,卡拉OK都从来不缺顾客。前一段时间有一个古筝比赛,一个音协负责人称:全国目前学古筝的人已经超过500万。有人做过一个统计,现在有5000—6000万的音乐学童,这个数字相当于德国、法国的人口,也就是说我们中国学音乐的孩子相当于欧洲一个发达国家的人口总量。那么从另一方面看,我们中国有多少所音乐学院?过去是9大音乐学院,而现在几乎所有综合类大学,尤其是师范类院校都开了音乐系。前一段时间出现了音乐教育的乱象,一些综合院校的系都升格为学院,系主任都叫院长,所以他们统计中国有多少所音乐学院时说出了一个令人震惊的数字:700多所。一个国家,有将近6000万学音乐的孩子,有700所音乐学院,打开电视50多个频道都在唱歌,再加上媒体不断播报的消息,某某团,某某人又到了金色大厅演出,走向了世界。但是仔细想一想,音乐的大发展大繁荣只是表面而已,而在表面繁荣的背后,有很多的隐忧,有很多值得我们思考的东西。

一个民族的音乐文化的水平,首先应该看什么,是不是一个国家人人唱卡拉OK,就代表一个国家的音乐文化水平一定是高的?普及当然是必要的,但是毕竟我们中国音乐的传统和中国对待音乐的要求是很多国家不能比拟的。我们中国古时被称作礼乐之邦,一个礼,一个乐,应该说是中华民族为世界文化做出的伟大贡献。在公元前4、5世纪的时候,中国就已经有了礼乐的制度,那时候的贤人把乐和礼结合起来,认为这就是让一个社会和谐、发展的最有效的工具。所谓“礼别异,乐和同”,就是社会一定有各种矛盾,礼和乐就是调和这种矛盾的手段。乐强调的是大家同的一面,一起唱、一起听音乐,用音乐来拉近人们之间的距离。但是每个人都来唱,秩序上便会出问题。比如现在中外一些年轻人的音乐节就出现了类似的问题,一唱起来、一“High”起来,加上摇头丸、冰毒再加上随地方便,所以最后都以警察进场清理为收尾。如果要避免这种情况就要有礼,礼就是让人和人有区别,要有身份感,学生要尊敬师长,儿子要尊敬父亲。但是要把“礼乐”两个字提炼出来,就是我们中国的文化。所以一个礼乐之邦,如果仅仅看这些流行音乐,是绝对不足以代表我们中国的民族文化的。

除了流行音乐,近些年我们的专业音乐教育也取得了很大的成就,出现了以郎朗、李云迪为代表的中国青年音乐家在国际声乐、器乐比赛中屡屡获奖,世界性的管弦乐团中来自大陆的黄面孔也越来越多,但是他们获得成功,是不是就代表中国的音乐获得了成功呢?

中国著名的人类学家、社会学家费孝通最后留下了四句话,成为他一生中代表性的语言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”他的四句话,我认为是非常有道理的,而这第一句话,就是讲所有各个民族的文化要各美其美,就是每个人,每个地区,每个民族,每个国家应该彰显自己独特的美。我今天早晨起来跟院长提要求要吃“锅巴菜”。为什么我要吃锅巴菜,这不仅仅是一种怀旧,也不仅仅是个人的口味和审美,原因是我在天津生活过,跟锅巴菜有感情,而且只有天津才有锅巴菜。我到天津来去吃北京的小吃,岂不是莫名其妙吗?也许天津人觉的锅巴菜很无所谓,但是对我来讲,离开天津几十年,锅巴菜就是我魂牵梦绕的东西。你喜欢听什么音乐,喜欢吃什么东西,在两岁以前就决定了,所以这个麦当劳啊、肯德基啊已经把下一代的口味从根上改变了,他们不爱吃锅巴菜,我是最后一代锅巴菜的爱好者。

小到一个小吃,大到文化,都代表了一个地方的特色。那么天津的文化是什么,身边有什么代表天津文化的?过去起码有马三立吧?起码天津的曲艺是最好的吧?京剧的角儿在北京唱火了还不够,还得到天津来,得天津观众认为好才叫好。天津过去有十番,有京韵大鼓,有杨柳青年画,可是现在我们天津能拿出多少代表我们天津特色的东西呢?我曾经给一本书写序,讲杨柳青年画的时候,我说杨柳青的文化在天津文化里的地位是什么呢,没有杨柳青的年画,天津的文化就是殖民地文化,有了杨柳青年画,有了京韵大鼓,有了马三立,天津的文化才上升为半殖民地文化,毕竟我们自己还留下一点东西。这点东西了不起!但是现在,天津的文化让我们这些在天津学习生活工作过的人并不满意。过去天津是三大直辖市之一,前几天在电视上看各大城市的房价,一线城市怎么样,二线城市如天津怎么样,我心想天津怎么变成二线城市了,心有戚戚焉。我觉得天津文化的发展不尽如人意是一个很大的问题,是值得思考的,那么作为一个国家也是,我们能够代表中国音乐的是什么?

你到西方去,和一个外国音乐家交流,你跟他说郎朗,说李云迪,他说不错。但是毕竟只是费孝通说的第二句———美人之美。第一个美是动词,是去把别人的美彰显出来,叫做美人之美,两个美不同,词性不同。郎朗弹得再好,也只是西方文化的阐释者,只能说你中国人了不起,能把西方音乐玩到这个程度,但是话说回来,我们自己的音乐是什么?我们会说,有《二泉映月》。2007年,我带着非物质文化遗产展演团到巴黎联合国教科文组织的总部,给来自世界140多个国家的代表做了一个演出。我主持并安排了整场节目,当时介绍《二泉映月》的时候我说当小泽征尔第一次听到这首曲子的时候流着眼泪说了一句话:这样的音乐是应该跪着听的。我的翻译法语非常好,他讲完了之后全场肃穆。后来我问她:我说我不懂法语,但是我看全场的反应便知道你一定说的很到位,你是怎么翻译的呢?他说:我不能直译啊,不能够直接说让大家跪着听,我就翻译说,听这样的音乐应该像是在教堂听圣咏一样。人们就懂了,就是应该怀着一颗虔敬的心来听它。

但是话又说回来了,我们的《二泉映月》在国外演出过多少次我不知道,每个团都要去演,包括被中国人奉为圣殿的金色大厅。我几年前在《环球时报》上说了一段话:金色大厅不过就是个商业性的音乐厅,谁花钱都可以在那里演出,在金色大厅演出不意味着演出之外的任何意义,所以我们中国人在金色大厅演出后就可以向中国人吹嘘自己走向世界了,好像那是最高殿堂。今天在金色大厅里演出的最多的就是中国人,一个接一个的团,先是各种专业团体,各种腕儿,现在某个地方退休的老头老太太的合唱团,某个社区的某个老干部合唱团也可以到金色大厅演出,顺便旅游。春节音乐会跑到那儿去做,仔细想想就是笑话:你们中国人过春节,干嘛年年跑我这儿来过?几年前我们中国驻奥地利使馆的文化参赞写过一篇文章,大体意思是说:谢谢大家的支持,但是以后别来了,送票已经送不出去了,琵琶就是《十面埋伏》,二胡就是《二泉映月》,外国人都会演了。

我希望大家是清醒的,当看到我们当前音乐界的种种文化现象,看到表面的成绩时,不忘看看深藏其中的隐忧。建国以来我们从大的方面的确取得了一些成就,比如我们解放前的音乐专门教育就只有上海国立音专,而现在却能够如此规模地培养专业音乐人才。但是成就里的问题是很多的。首先我们音乐教育里的技术教育,目前是世界一流的,郎朗、李云迪以及在声乐、西方器乐国际比赛上获奖的选手已经证明了这一点。也可以说中国已经是西方古典乐器人才在世界上最大的培训基地了。大家可能还不知道,西方的古典音乐在西方也已经边缘化了,也已经沦为中老年人之所爱了,和大家一样年纪的西方的年轻人,喜欢听交响乐的可谓是凤毛麟角,都是另类,找不到女朋友的,别的年轻人都有自己追的明星,都有喜欢听的流行音乐,你却在那里听勃拉姆斯!我们或许以为我们现在很落后,古典音乐在西方很繁荣,其实不是,帕瓦罗蒂后十年的演出行程,大部分是在首尔、东京、台北、北京,我们中国民族音乐在中国没人听。在西方,古典音乐依然是很少被年轻人接受的,我只要到欧洲去,我一定要去听音乐会,我发现在场的所有观众几乎都是我这个岁数的人,甚至还有比我年纪还要大的,也确实都衣冠楚楚,也许我们听到这点,稍有安慰。

西方的艺术教育,也存在一些问题:学作曲,基础课就是现代的一些作曲手法,传统的东西他们教的很差,的确很差。再拿素描举个例子,中国的美术学院素描的基础课教育全世界最好,上大学还在画石膏像,西方的学生进校就要学各种现代派的东西,他们的基本功和基础教学已经落后于中国了。我们必须看到我们的长处,这一点是很了不起的,也许再过20年,世界性交响乐团的乐手,恐怕越来越多都是我们700个音乐院校培养的,当然700个音乐院校也培养不出多少来,还是9大音乐院校在培养这些人才。那么对西方音乐的学习我们这些年,尤其是改革开放的30年取得巨大成就还有一个表现,就是当前在西方活跃着一批以谭盾为代表的中国音乐家。他们先锋的力度,比西方人还先锋,而且他们的东方背景,也让他们的创作都蒙上了一层异国情调,或者在西方人看起来是东方文化,他们这个成功也应该说是了不起的,虽然我个人并不喜欢听他们的音乐,但是他们的成功也代表着中国音乐在当前世界领域里的地位。有人问我,谭盾的音乐是不是中国音乐,我回答说,这就得看你怎么讲,是广义的还是狭义的,假如以作曲家的身份作为标志的话,那中国人创造的也可以叫中国音乐。就像也有人问过我《二泉映月》是不是道教音乐,阿炳是个道士,以准确的学术来讲,它不是,但是要说道士创作的音乐就是道教音乐,那他就是道教音乐。所以谭盾虽然创作的音乐与传统民乐没有直接的关系,也不是主流,但是每一个中国人在世界上取得的成功,我们都应该鼓励。

从历史角度上看我们还有一个巨大的成功。建国以来,我们国家第一次有组织的、大规模的进入现代化。从五四开始,中国人一直想从一个传统的、古老的农业国家,变成一个文明的、现代的工业国家,所以便砸了孔家店、洋务运动、戊戌变法……包括国共两党的战争,你也可以看成是争夺中国现代化领导权的战争。中国共产党取得胜利之后,开始在中国进行一系列的现代化建设,包括工业、文化等建设,是那个时代的大势所趋,也是万民之所想、所向。但那个时代脱离不了那个时代的局限,比如毛泽东主席就曾意气风发地指着天安门广场说:“再过20年,这儿都是烟囱!”你可以想象一下,天安门广场上竖着几十根烟囱,那是多可怕的现象。但是,一个农民出身的伟大领袖,他身上带有农业文明的烙印,带有对现代文明、对工业化的向往,带有对摆脱积贫积弱中国现状的美好愿景。

大家关心建国以来当代的音乐史就会知道,我们当时有很多的争论,也有很多的理想,比如当时声乐界就提出要建立一个中国的声乐学派,经过几十年的努力,这个学派建立起来了吗?包括金铁霖老师,他的金式唱法——民族唱法,其实就是中国声乐学派。这个民族唱法是全世界没有的,这是一个很了不起的事情。很多教民族声乐的老师们对我有一种误解,认为那个臭名昭著的田青,是反对、贬低民族声乐的。因为我有些批评的言论,比如“罐头歌手”啊,什么“千人一声”啊,得罪了很大一批民族声乐的教育家。但是他们没有一个人提出来的看法有我这个高度,没有一个人如此地评价他们,他们实现了几代声乐教育家的梦想,已经创立了一个学派,但是没有命名好,也没有系统的总结它,更没有把这些东西理论化,而且他们的教学还是停留在手工作坊式的状态。不过我也说过这样的话,在纪念沈湘的一次活动上,有一位老师就讲沈湘很了不起,只是很可惜,没有写书。轮到我发言时我说:沈湘不写书,证明他真的懂声乐,因为声乐就是一种高实践性的艺术形式,不是理论,所有的有关声乐的理论仔细想一想,都是感性的、感觉的,都是打比方。教学更是如此,比如“声音靠后点”,怎么靠后啊,靠后多少合适呢?“立起来”,我没躺着啊!“你打开”,我哪打开啊,我张着嘴呢……所有这些东西都是打比方,都不能推敲。又比如腹腔共鸣,颅腔共鸣。仔细思考一下,颅腔怎么共鸣呢,里面都是脑浆,没有空间没有空气。最简单的声音原理告诉我们,共鸣第一要有个共鸣腔,第二要有空气。我的腹腔怎么共鸣啊?心肝脾胃肾挤在一块儿,都是肉,都是脂肪。最简单的话都有问题,更谈不上科学。什么叫“科学唱法”?马克思给科学下的定义就是:能用数学公式表达才叫科学。但是不是没有成为理论,就没有成就呢?不是,因为有相当数量的人在学习这种唱法,而且我们声乐教育已经可以批量生产达到一定水准的民族唱法的歌手规模,而且水平不低,唱某一首歌几乎跟某些腕儿没区别。那么当然也就带来了一个问题,你怎么唱出自己的风格呢?现在的观众非常挑剔,非常不理性,非常没有品位,你怎么让大家认可你?现在培养出来的民族唱法歌手,几乎听不出任何个人特色,因为追求的是一样的声音。有一个实际的例子,阎肃跟我说,有一年春晚,四个民族声乐歌手被安排同唱一首歌,后来根据领导要求改了一句词,要重录,第二次录音时她们谁都不知道那一句是谁唱的,她们自己也听不出来。因为她们的音色、演唱方式没有区别,这是个很大的问题。

△沈湘及其作品

但是长期以来,没有人捅破这层窗户纸。第九届青歌赛节目组让我去当评委。复赛时我一天听了几十个,听来听去就听烦了。第一个感觉是,上百人唱的就只有那么几首歌,声乐教学用的歌曲同时又适合比赛的歌曲,真的很少。第二个感觉是我闭着眼听,几乎听不出区别来。所以后来很偶然地让我点评,我这一肚子火便被我委婉地说出来了。我说:我听他们唱呢,感觉到一个问题,唱的都不错,但是相似性太大。上世纪50年代没有电视,电台里播放歌曲的时候,我们很快就能分辨出是哪位歌手。一听,这是马玉涛,这是王昆,这是郭兰英,这是李光曦,这是吴雁泽……绝对听不错,我说我现在光听不知道谁唱,我必须到屏幕那里去看。我一听是宋祖英在唱,到电视那一看不是,不认识。这种“千人一声”恐怕不是艺术的发展方向,而且是艺术的大敌。当时我就呼吁“拒绝平庸,追求特色”。节目播出的第二天,电视台的人跟我讲,全国各地的人们纷纷打电话说“戴眼镜的那位评委”讲得好,他说出了我心里的话。

但是我实际上想说的是艺术教育的本质、包括艺术的本质是什么?这是个大问题。艺术就是要有特色,没有特色就没有前途,所以齐白石当年说了一句话:似我者死,学我者生。但是从我提出这个观点之后,似乎没有起到一点作用,这种趋势反而愈演愈烈。前年元宵节,我有幸和我们主管文化的领导坐在一起,谈到民族声乐的问题,我就开玩笑说:过去我不知道谁唱的话,只有看一眼才知道,可现在看也看不出来了,因为她们现在都一样,都贴眼睫毛,割双眼皮,鼻子矮的垫、高的磨,长得都一样了。我也不知道为什么民族唱法的歌手们10个有9个要穿18世纪欧洲的拖地长裙,我后来才知道,因为穿那个裙子才能穿这么高的高跟鞋。

如果说我们的700所音乐院校,都用一个模子在培养我们的学生的话,你说我们会有怎样的一个结果呢?我觉得这个问题我们的老师应该想,我们的学生也应该想。我举个例子吧,我们在这里读书时刚进校就有一个新生演唱会,看那些唱歌的女孩子,觉得一个个都很漂亮,一个个唱的都好,可是学了3年之后,在毕业音乐会上,绝大部分唱不了了,而且我毕业几十年了,我同届的声乐系的学生,没有一个人从事声乐这一行,或者说没有一个人还在舞台上唱歌。我们的音乐教育应该反省了!为什么我们当时要追求这么一种唱法?所谓的“科学唱法”,这是整个时代造成的,因为我们从农业时代进入工业时代的时候全社会就认为工业化、认为科学是至高无上的。

一直到明清、到民国时期,我们说得出来的大乐种有上百种,还有几个大的体系,比如北方以管子为主的笙管乐体系,以唢呐为主的鼓吹乐体系,包括十番的体系,包括南方从江南丝竹到潮州音乐到福建南音等等这一类的民族器乐,起码有上百种,但现在还剩多少呢?我们有一个时期是呼吁民族器乐改革和发展的,也是在那个时候,很多人认为我们已经是新中国了!两根管子,四攒笙,两个笛子,加上锣鼓,就能代表我们新中国么?不能,所以一定要追求大,同时,那个时代我们有个目标,从经济发展、工业建设、到文化发展,就是向西方看齐,因为当时我们认为那是先进的。所以我们器乐发展的道路就是我所讲的彭修文模式,他把各具特色的民族乐器按照西方交响乐队的编制整合在了一起。不过民族乐器的性格很奇怪,和中国人的性格正相反。西方人讲个性,就算到了墓地也会发现每一块墓碑都不一样,都是艺术品。在中国,到八宝山一看,全是一模一样的。中国人不讲个性,讲“枪打出头鸟”,“出头的椽子先烂”,所以中国人的个性不敢张扬。但是乐器不同,西方的乐器能和在一起,中国的乐器却和不到一块儿,更不好对其进行平衡和量化。我们当时学西方的配器法,说一把小号等于8把小提琴,你说一根唢呐等于多少把二胡?怎么配音量就平衡了?100把都没用!最可惜的是,有几代中国最优秀的民族器乐家们把一生当中绝大部分的精力用在了跟自己的乐器较劲上,六孔的匀孔笛跟乐队合不上怎么办呢?现在大乐队笛子手除了谱架外旁边还有一个台子,摆几根笛子,G调就拿G调笛子吹,换个调就换个笛子,一个调一个笛子,所以彭修文能模仿西方的模式把这些乐器整合在一起。但中国传统的匀孔笛怎么转调呢?“五调朝元”,一个笛子就能转五调还能转回来,现在音乐学院不学这个了,我们追求十二平均律的音准,有没有道理呢?有道理,你跟乐队合作,之前那种匀孔笛肯定不行,但是换句话说,为什么我们民族音乐非得做的跟西方的乐队一样呢?当时毛泽东还有一句话就是:西方有的我们都要有,西方没有的我们也要有。在那样一个时代,这是必然的思潮。中国人一百年来受屈辱,从八国联军、英法联军到日本,总是挨打,所以中国人开始思考富强的途径。五四时期反思的一个共识是,中国落后的原因就是文化的落后,于是当时就提出“砸烂孔家店”,我们自己对自己的老祖宗开刀,把我们的落后归结为是老祖宗不争气。

当我刚开始开展非物质文化遗产保护工作的时候,有位记者问我什么是非物质文化遗产,哪些东西需要保护,能不能概括地说一说,我突然想起鲁迅先生1925年的时候的一句话:“我们目下的当务之急是一要生存,二要温饱,三要发展,苟有阻碍这前途者,无论是古是今,是人是鬼,是三坟五典,百宋千元,天球河图,金人玉佛,祖传丸散,秘制膏丹,全都踏倒他。”那个时候鲁迅把这些东西都当作腐朽、落后的文化。所以鲁迅骂中医,不喜欢梅兰芳,他也听不懂京戏,他们那个时代的知识分子都觉得中国发着霉味的腐朽的东西太多了,他们要清扫这个屋子。怎么清扫?一个是打开门窗,让西方空气进来,一个是清空自己的房子。“五四”就是清空,就是把中国这台电脑格式化,所以在这么一个过程中,很多中国的传统文化被抛弃了,包括中国民族器乐的演奏形式衰败。举一个更明显的例子,中国是戏曲大国,我们讲中国的五千年文化,有几个高峰,唐诗宋词元曲,而明清的高峰是什么呢?一个是工艺美术,从瓷器到景泰蓝,明清家具,还有一个是传统地方戏。地方戏的形成和中国多元一统的文化格局有着密不可分的关系,由于地域、交通等原因,每一个地方都有他不同的方言,所谓“十里不同俗,百里不同风”。一直到上个世纪60年代,中国还有387个地方戏,将近400个剧种。什么叫剧种呢?每个剧种要有自己独特的音腔体系,独特的伴奏乐器,代表性的剧目起码要有几十个,甚至上百个,还要有多年实践才能涌现的名角,还要有经过多年培育才能够形成的观众群,这样才能形成一个剧种。改革开放30年,现在进入国家级非物质文化遗产名录的剧种只有100多个,现在大致统计,中国现存的剧种最多只有200个左右,也就是说有一半左右的剧种在我们眼前消失了,就是再也演不成戏了,没有剧团了,没有演员了,也没有观众了,观众都到哪去了?观众都到北京、上海、天津去了。

剧种,包括乐种是中国多样文化的财富之一。进入21世纪后,联合国教科文组织做了两件大好事,一个是签订了《保护生物多样性公约》,一个是签订了保护人类文化多样性的《保护非物质文化遗产公约》。这代表着人类开始反思,第一是反思人与自然的关系,有一个统计,200年里,陆地上的物种消失了三分之二,海洋里的生物消失了三分之一,我们都知道熊猫是珍稀保护动物,但是不知道的物种消失的太多了。我在天津长大,那时候夏天下完雨满天都飞的是蜻蜓,小时候我能叫上名的蜻蜓就有十几种,夏天中午睡觉,满街都是知了的叫声,现在还有吗?当现在满大街只剩人类的时候,这个地球并不美好。文化也是一样,假如全世界都像今天这样,都吃麦当劳,穿阿迪达斯的衣服,同一天看好莱坞的大片,半夜起来同一个时间看同一场NBA的球赛,这不叫文化大同,这叫同衣同食。当特色文化被这样一种可以大量复制的、弥漫全球的所谓主流文化要挟,那这个世界还美好吗?所以说今天早晨我的锅巴菜之旅,其实也是在维护文化的多样性!当然,这是开个玩笑。但是这样的一种追求,反射到我们音乐领域里面呢,也显现出很多问题。

昆曲《牡丹亭》

现在剩下的这100多个剧团,正在艰难地挣扎着,他们都面临同一个问题,比如县里的一个地方剧团本来是要解散的,但是趁着非物质文化遗产的东风,给拨了50万的款。半夜十点打个电话来说编了一出新戏,让我去支持,我说我不去,你不跟我说我也知道你那是什么戏,你是怎么编的,县里剧团有钱了去请省里人作曲,省里有钱了去北京找人,找的这个人一定是专业音乐学院毕业的专业作曲家,但是作曲家学的是西方的作曲方法,一辈子都没听过他们的戏,哪像是于会泳这样的对京剧的了解,一肚子锣鼓经啊!包括谭盾、叶小纲、郭文景、瞿小松,当年都是玩样板戏出来的,都是团里的乐手,不学地方戏,能写出那样的东西来吗?乐队过去就是三大件,但现在加古筝,加琵琶,加大提琴……现在所有地方戏的伴奏都加了大提琴,我问他们为什么要加,他们说没有大提琴就没有低音,我说为什么要有低音呢,他也说不出来。而且我们都知道,院校出来的拉大提琴好的首先是进中央的团,其次的是天津交响乐团,最次的进天津评剧院,所以直接影响了原本很好的效果。学习外来的艺术,可以啊,为什么不加非洲鼓呢?

所以艺术的同质化现象是中国艺术发展的大病,再加上铺天盖地的娱乐化,我认为现状堪忧。如此下去,中国所有的传统文化,首先会边缘化,然后逐渐消失。所以近十年来,做非物质文化遗产保护工作,我投入了全部精力。在这期间,我没日没夜的工作,大病两场。我之所以全身心地推动非物质文化遗产保护工作,不仅仅是我个人的爱好。现在,远到新疆吐鲁番、贵州山区、宁夏乡村当地人都知道“非物质文化遗产”,是因为这是建国50周年来,我们文化部做的各种工作中最得人心的一件。所以这股热潮蔓延的如此迅速,取得了如此巨大的成果。现在中国世界性非物质文化遗产代表作项目一共有29个,全世界第一,而2001年,中国的第一个项目“昆曲”入选联合国教科文组织代表作的时候,国内所有报纸媒体,只登了豆腐块大小的版面报道这件事情,而同时,日本的所有媒体都头版头条报道了日本“能”的入选,并且举国欢腾。

我们十年前不了解非物质文化遗产的重要性,一心一意奔现代化,除了经济建设的成就什么都不信,后来不断有人觉悟,有真正的非物质文化遗产保护者,也有以此为噱头的文化商人,比如炒作“纳西古乐”的宣科。但不可否认,他们是最先的觉悟者。由于非物质文化遗产的申报成功可以拉动该地区的知名度,可以为经济创收,所以就形成了一股“申遗热”。我怎么看待“申遗热”呢?我认为,没有这个“热”事情办起来会有阻力,在中国很奇怪,政府主导成为办事的关键。但是政府一管却又容易出偏差,所以两害取其轻,先让他热起来再规划,总比烟消云散的好。

音乐类国家级非遗有100多个,但是目前的状况也是堪忧,现在出现的问题是“重申报、轻保护”,地方上花钱要申报,然后申报上就不再管了。还有一个就是我们现在如何传承和保护传统音乐的问题,有些歌者、乐者的消失是历史的必然,产生它的生活环境、生产方式都消失了,所谓“皮之不存,毛将焉附”。举个例子,现在科技进步,造船技术相当发达,拉纤的纤夫都不存在了,“三峡号子”还能存在么?长白山有“伐木号子”,上坡有上坡号子,下坡有下坡号子,分工非常细致,内容也很丰富,但现在通通消失了。当然也有一种保护方法,有些年轻人在非遗大潮中对本地文化产生了新的认知和热爱,比如武汉的一些年轻人,他们找老船工学习长江号子,然后上台表演,请我去看,一群年轻人带着眼镜光着膀子露着一身白肉,做着拉船的动作,唱着号子!我当然得鼓励了,但这是最好的方法吗?不一定,也许更适合用博物馆式的保护方法,用现代的手段把这些东西录音录像,让后人知道之前的这些非物质文化遗产的真实状态。还有一个保护难题是民歌,怎么保护传承,这些年在挖掘“原生态”民歌并推向媒体的过程中,我发现并力推了一些歌手,比如山西的“羊倌歌王”石占明、云南“海菜腔”的李怀秀、李怀福兄妹。

△“羊倌歌王”石占明

第十一届青歌赛时,这两个人唱得真好。首先是嗓子好,会唱歌、还有“海菜腔”本身那种悠扬和高亢,是占尽天时、地利、人和,所以他们的获奖是必然的。其实研究青歌赛也不失为是一个做论文的好角度,里面有很多的现象值得我们去研究。比如第九届时我提出问题,第十届就出现了来自藏区得金奖的索朗旺姆,在当时声乐教育界是一片哗然。有一个专业院校的选手赛后问我:田老师,我从小喜欢音乐,上了六年附中,跟着全国最好的老师学习,还在考研,你给我打86分,他一个放羊的,一天声乐没学过,你给他打96分,公平吗?我说:在艺术上我是公平的,你背后的这些辛苦只能赢得我的同情甚至尊敬,但是没有办法影响我审美的判断。

△索朗旺姆

但是他的这个想法也让我反思,就是应该怎么处理两者之间的关系。在索朗旺姆得奖之后,掀起一股维护专业音乐教育的尊严和权威的潮流。某一个全国的声乐会议上,有一位发言说要批评田青的声乐思想,我听后哈哈大笑。我说我哪有什么声乐思想,我就只是说你们别都唱的一样。但没有办法,我是音乐学家,我只能对音乐的本体负责,所以到了第十一届,就出现了一个大的反复,李怀秀、李怀福的演唱方法与专业院校教的所谓“科学唱法”完全相反,“科学唱法”要求真假声统一,但“海菜腔”讲究的是真假声的对比和交替,是对比的美,决赛时,评委们给出了相差不小的分数,我当然给的是最高分,但大部分评委给了较低的分数,理由是“你们唱的很好,但缺乏专业、系统的训练。”一直到第十二届青歌赛单独成立了“原生态”组,李怀秀、李怀福才名至实归的得了金奖。

△李怀秀、李怀福

回到展望未来的主题,我们的昨天和今天要有联系和传承,才会有未来,如果我们割裂了昨天和今天,就不会有明天。至今我做的所有的工作,只有两个目的,一个是接续历史,一个是保护文化多样性。举个刚才的例子,在座如有吹笛子的同学,你可以去找民间艺人学学如何吹笛子转五个调,学学昆曲中昆笛是怎么吹,要把民族的东西学会,不能两眼只盯着外国,并把他当成唯一的未来和目标。

现在中国这个问题很大,包括建筑,你现在到每一个城市,都不知道是在哪里,没有特色,几乎一模一样的高楼大厦。我们年轻时,脑子里每想到一个地名,都有一幅图画,可是现在都一样了。文化多样性破坏了,文化传统丧失了,这就是我们的现状,所以我想讲我们民族音乐的未来,首先第一步就是接续历史,我跟我的学生说放假留作业,每个人回到自己的家乡,跟你的爷爷、奶奶学首民歌,学段地方戏。我读研究生的时候,杨荫浏唱昆曲,亲自教我们唱《山门六喜》,他对民间音乐的热爱和了解,深深地影响了我。包括徐荣坤老师教我们唱的山西河曲的一些民歌,这些是我们精神的基因。生物的基因决定我们生下来就是黄皮肤、黑眼睛,而民族文化,是我们精神的基因。所以,你们学民族音乐的同学一定要解除没有任何道理的自卑感,我当年在校学习的时候,发现拎着二胡盒子和拎着小提琴盒子的同学脊椎的弯曲度是不同的。大可不必,你要把自己看成中国传统文化的传承人,你在学习我们祖先留下来的宝贵的东西,你为什么要自卑?你自卑那是因为你还没有学到我们中国传统文化的精髓。你真是大演奏家的话,你就不会自卑了。另外一点是,作为音乐学院的学生,你要开阔视野,要对艺术、文化有所了解,音乐分三层:最上的层次是文化、接下来是艺术,最下面才是技术。我们现在常常是只学技术、忽略艺术,更没有文化。我写过一篇文章,讲到本来我们的教育是艺术的教育,但不知道为什么用了运动场上的口号:“更高、更快、更强!”弓子速度越快越好,甚至有些音乐家号称是“亚洲第一快手”。其实速度是竞赛运动员才追求的,在音乐中只是艺术的一个手段。同学们在学习过程中要注意这一点,一定要把基础打的深、厚,你才可能在艺术上最后有个突破,所以在学习技术的阶段你必须要循序渐进,把基础打好,当你在往更高层次进发的时候,请你一定要考虑清楚,如何发挥好你的长处,什么是你的短处,扬长避短,找到自己的特色。

对中国音乐的未来我没有任何灵丹妙药,我是忧虑大于信心,我常常说自己是一个按照乐观主义的方式办事的悲观主义者,骨子里还是悲观的,但是还是尽人事,听天命。因为作为音乐学家,我只能写、只能讲话,能对这个社会有多大的影响,我不抱太大希望。我只求无愧于心,也无愧于我所爱的艺术,再具体说呢,无愧于我的母校。今天徐荣坤老师来我特别高兴,我能在后来做原生态的推广和非物质文化遗产的保护工作真是和母校的培养分不开。

谢谢大家。

提问环节

田青老师讲座完后,已到中午十二点,同学和老师们还有很多问题想与田青老师探讨。

学生代表问:我是艺术管理系学生,我们现在也在跟着老师做一个民乐推广项目,作为青年学生,您认为我们怎么做才能发扬传承我们的民族音乐?

田青老师:我想先更正一个概念,我主张的还是文化多样性,包括大乐队,现在是我们华人世界主流的一种演奏形式,乐队其实是按西方的模式建立的,这也是我们工业化、脱离农业社会的必然选择。我上世纪90年代写过文章关注过民族乐队,我曾经提倡三种模式,一种是彭修文模式,一种就是所谓的新潮音乐,就是谭盾那种先锋派的东西,还有一种就是恢复中国之前各个乐种的形式,比如说南音,十番,就用他们的乐谱和演奏形式,我想如果是大大小小、根据乐种、环境地域不同产生的各有特点的代表性的乐队,那是民族器乐发展的一个模式。所以你们怎么推广,你们年轻人会比我们做得更好,比如说网站,对我们的推广大有裨益。

老师代表:佛教音乐对我们的精神确实是有一个启发作用,但是如何能够更好的让一般的人了解到佛教音乐,有哪些途径呢?

田青老师:现在的佛教音乐也有很多的层次,我所研究的是佛教的传统音乐,从它的梵呗到法事音乐,这个活动我在十几年前就结束了,因为老一代出家人都已经过世,新的年轻一代并没有很好的传承下来,现在到庙里听到的是没完没了地反复播放的观音圣号,其实不是,现在佛教音乐也有传承,广义狭义,现在还有些作曲家、音乐人信佛,他就自己创作这些东西,器乐上比如说古筝曲,这些就是广义的佛教音乐传承,也有一些好处,起码是一些信佛的人做出来的。先不说技术和音乐的艺术性,从追求上和审美上来讲,起码比较清静、干净,能让人们从喧嚣当中解脱出来,不过这种创作也是鱼龙混杂,商业化味道浓厚,所以我们欣赏佛教音乐时也要有所选择。

(《天津音乐学院学报》2014年第1期)

来源微信: 田青思想馆

主编/ 泠然

值班编辑/张黎黎 武玲如