融合变速与奏鸣,深度开发双音

——王云飞二胡协奏曲《巾帼》创作评析

程 林

【内容提要】二胡协奏曲《巾帼》由王云飞作曲,二胡演奏家宋飞首演。在曲体结构方面,作品融汇了“奏鸣”和“变速”两种曲式原则。其中“奏鸣原则”主要通过各种音乐要素的矛盾对比刻画巾帼英雄的双重形象,“变速原则”则用于展开情节性布局。此外,作曲家在这部作品中对双音音色材料做了深度开发,既有描绘战斗场景的色彩性运用,又有双音段落的高难度演奏技巧形成的普遍性华彩,更因为双音织体在一些特殊位置出现,成为曲式划分的重要标识,对作品的结构也产生了一定的支撑作用。

【关 键 词】王云飞;《巾帼》;变速原则;奏鸣原则;双音

二胡协奏曲《巾帼》由浙江音乐学院作曲与指挥系副教授王云飞创作,二胡演奏家宋飞在2021中国弓弦艺术节《华章弦鸣——二胡名家协奏曲专场音乐会》上首演。这部作品甫一推出便受到大众,尤其是音乐专业人群的广泛喜爱,不仅被列为2022第五届“敦煌杯”中国二胡演奏比赛的决赛曲目,还被指定为 2023年第十四届中国音乐金钟奖二胡比赛半决赛曲目之一。作曲家以“巾帼”为题,既表达对古代女性英雄的赞美,也是对新时代女性的致敬,更是其家国情怀的体现。在作品结构方面,受标题化构思方式的影响,作曲家将长于表现戏剧矛盾的奏鸣曲式与善于叙事的中国传统多段连缀结构相融合,并与音色配置等其他音乐结构手段相结合,表现出浓郁的中国风味和鲜明的时代风格。

一、标题化的构思

中国传统音乐标题性思维的形成,受中国传统文化“‘整体性’的思维方式,‘乐以载道’的文艺观念,‘他律论’的美学传统”[1]的影响。无论是先秦乐舞,还是中古伎乐,

在中国古典文学传统中,为表现“女子不让须眉”的英雄气概,“巾帼”叙事常会有“率军迎敌”“建功”等经典情节。这些经典情节的设置,有助于展开“巾帼”英雄叙事,塑造“巾帼”英雄形象。二胡协奏曲《巾帼》按照乐曲标题隐喻的故事线索大致划分为三个部分。开始部分先声夺人的定音鼓敲击出坚定有力的三连音节奏,简洁舒展的旋律刻画出“巾帼”英雄豪迈爽朗的性格线条。中部速度、节奏、调性不断变化,以双音材料的大规模运用刻画“巾帼”英雄驰骋疆场、激烈拼杀的战斗场面。尔后,主部材料在更快的速度上再现,预示着英雄的凯旋。其崇高的立意、优美的歌唱性旋律与对精彩的表现性技巧的开发,无不体现出作曲家敏捷的才思与炽热的家国情怀。

标题不仅为我们解读乐曲的思想情韵与文化内涵提供线索,这种标题化的构思方式本身也会对曲体结构的选择和运用产生一定的影响。

二、奏鸣原则与变速原则相结合的“单章—套曲”化结构

由于《巾帼》采用标题化的构思,作品结构呈现出一定的叙事特征。奏鸣曲式作为协奏曲的经典结构长于表达剧烈的矛盾冲突兼具抽象性、概括性的哲思,却拙于叙事和描述。中国传统的多段连缀结构虽然善于叙事,但不善于表现尖锐的戏剧矛盾与深刻的哲思。所以,针对《巾帼》既有写意又有叙事的题材特点,作曲家将作品结构设计成融合了奏鸣原则与变速原则的“单章—套曲”化结构。

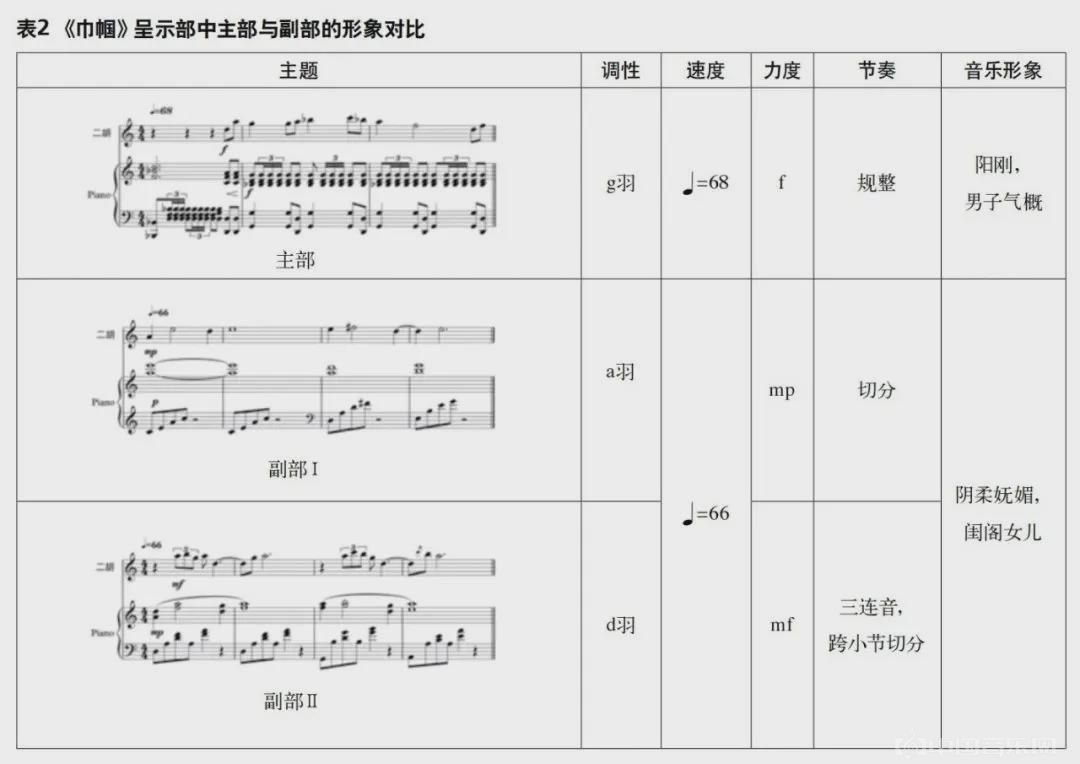

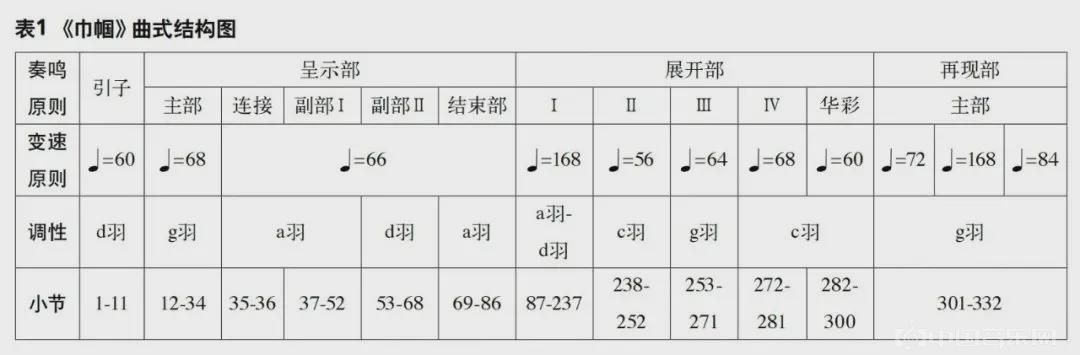

由表1可以看出,此曲包含“奏鸣”与“变速”两种曲式结构原则。按照杨儒怀教授的提法,这种融合了“两种或三种结构类型”[4]的曲式结构可以划入“边缘曲式”的范畴。“边缘曲式”在中国当代音乐创作中意义非凡,中国作曲家将“西方音乐中的交响曲、协奏曲等套曲组合原则与中国式的结构性变速原则进行有机结合,有时甚至会融入西方的奏鸣曲式原则,从而创作出兼具中西音乐结构特征的‘单章—套曲’曲式” [5]。因此,《巾帼》的曲式结构可以归入“边缘曲式”的范畴,具体的类型是包含了“奏鸣原则”和“变速原则”的“单章—套曲”化结构。两种曲式原则的分工各不相同,“奏鸣原则”主要为了建构“巾帼”的双重形象,“变速原则”用于展开情节性布局。

(一)奏鸣原则建构巾帼双重形象

(二)变速原则展开情节性布局

速度变化在中西音乐中的结构意义不尽相同,在西方音乐的曲式结构中,“速度变化往往‘从属’于曲式,而中国传统音乐的‘速度(板式)变化’有可能‘驾驭’甚至‘构成’曲式本身”[8]。需要特别指出的是,“板式——变速”仅是结构构成方式,绝非一成不变的固定模式。其渐变式的布局,尤以唐代大曲等所使用的“散—慢—中—快—散”结构最为典型。有的学者将之称为“中国式结构性变速原则”,亦简称为“结构性变速原则”或“变速原则”[9]。

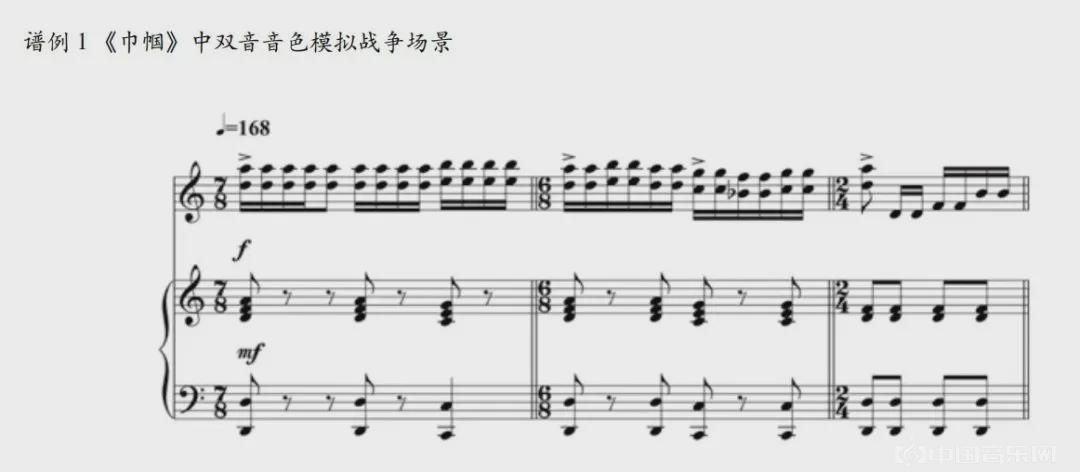

《巾帼》对“变速原则”的运用是非常灵活的(见表1),并且主要利用其展开情节性布局。速度变化在乐曲的展开部较为频繁,每一个速度变化都代表新的段落开始,同时也意味着故事情节发展到了一个新的阶段。展开部的第一个阶段速度为“♩=168”,混合拍子中的快速双音技巧,描绘了“巾帼”英雄冲锋陷阵的战斗场景;第二个阶段到第四个阶段乐曲的力度、速度发展层层递进,力度层层叠生“p—mp—f—ff”,速度从“♩=56”渐变到“♩=68”,仿佛经历激烈厮杀之后,疲惫的士兵经过短暂的修整重又士气大增,亦预示着再现部的凯旋。

在《巾帼》中,作曲家将奏鸣原则与变速原则深度融合,体现出中国当代民族器乐协奏曲创作“化奏鸣曲式”或者“去奏鸣曲式”的趋向。但不论作曲家在形式上如何“活用”或者“化用”奏鸣曲式,其实质还是“借鉴西方音乐的‘体势’而彰显中华民族的‘精神’ ”[10]。除了宏观结构上对“奏鸣原则”与“变速原则”的综合运用外,中观层面对双音音色材料的开发与利用也是这首作品不容忽视的闪光点。

三、双音音色材料对作品的结构作用

(一)双音技巧模拟战争场景并形成普遍性华彩

二胡演奏家陈耀星曾经在他的代表作《战马奔腾》中,用双音音色来模仿战斗场面,《巾帼》在展开部第一阶段的双音音色运用也是意在如此。不同的是,《战马奔腾》中双音的运用主要是从g2— ♭e1之间上下滑动的双弦快速抖弓,而《巾帼》中双音技法的运用则更为复杂。

双音技巧在以往二胡作品中的运用主要是色彩性的,《巾帼》对双音技巧的突破主要体现在两方面。首先,在篇幅上作为一个比较规整的大段落篇幅来使用。其次,利用双音技巧写作一个主题,表现冲锋陷阵战场厮杀的群体形象。笔者曾对《巾帼》的首演者宋飞教授做过一个简短的访谈,宋老师认为在这部作品中双音技巧的演奏难度主要集中在以下几个方面:“第一,对双音音色的力度控制;第二,在音高组织方面由于全音阶的运用,在演奏双音段落时对音准有很高的要求。第三,要面对在较大音区内的快速分解和弦带来的大幅度换把等高难技巧的挑战。”[12]从演奏难度上,这段双音技巧的演奏难度已经超过了真正的华彩乐段,形成了普遍性的华彩(见谱例1)。

按照协奏曲体裁“炫技原则”之规定,华彩乐段必不可少。在西方古典主义时期,华彩乐段常位于再现部末尾和尾声之前;浪漫主义时期,作曲家们对华彩乐段的运用愈加灵活。中国当代民乐协奏曲虽然有沿用西方协奏曲古典规范的案例,但这已经是少数,更多的是对西方惯例的突破。有的作品选择省略独立的华彩,改为通篇炫技,有些作品则会依据标题性叙事或其他需要灵活处理华彩段的位置与内容。《巾帼》中的“cadenza”位于展开部与再现部之间,当经过展开部对“巾帼”形象的充分发展之后,需要一个短暂的华彩对之前一些重要乐思进行必要的回忆重组、提炼升华。而展开部华彩性的双音段落不仅有描绘战斗场景的表现意义,同时也由于其一定规模的运用成为展开部的第一阶段,展现出其对曲式的结构意义。

(二)双音织体对结构的支撑

如前文所述,由于“变速原则”的运用,每一个速度都代表一个新的音乐段落。标题化的构思,让每一个段落都似乎有自己要讲述的故事。整首乐曲像是不同小曲的连缀,但同时又保持内在的统一,这是该作“单章—套曲”结构特征的体现。但是“奏鸣原则”的结构力又使得作品呈现出“呈示—展开—再现”的三部性特征,“双音”织体的运用则与这种三部性结构暗合。

首先,在凝聚全曲乐思与音乐材料的引子中,开篇第一声的“双音”为其之后的运用埋下伏笔。其次,呈示部中主部主题也在三连音节奏的双音上强收,与以往主副部主题之间需要一个过渡性的连接不同,这种强收使得主部主题作为一个鲜明的段落被区分出来。接着,因为双音织体的大规模运用形成明显的段落,因此将87—237小节划分为展开部的第一个阶段。在这里,除了飞快的速度,还有混合节拍以及二胡双音织体与钢琴的对比竞奏,双音音色的表现力发挥得淋漓尽致。最后,再现部分省略了副部主题,乐曲仍然在双音织体上强收。正是通过引子的预示、呈示部的初次运用、展开部的大规模发展、再现部对主部主题的再现,最终实现双音织体对乐曲三部性结构的支撑。

结 语

在当前的二胡音乐创作中,同质化的现象不可忽视,主要表现为音乐语言的趋同化、音乐体裁的单一化,等等。尤其在技巧开发方面,已经有无“快”不成曲的倾向。二胡音乐创作还是要摒弃急功近利之浮躁风气,沉下心来把创作既有思想高度又有情感深度、技术难度的作品当成最高追求。因此,期待更多像《巾帼》这样融汇个性与时代色彩,具有引领性、示范性的作品上演。另外,当下的二胡及其受众群体不断呈现出年轻化与国际化的发展趋向。培养扎实的创作功底和个性化的创作思维,拓展开阔的国际化视野,打造灵活多样的表现形式不仅是解决二胡音乐创作目前诸多症结的切入口,亦是未来我们的二胡音乐创作依然要坚守的方向。

附言:作曲家王云飞为本文写作提供乐谱,二胡演奏家宋飞接受访谈,在此一并致谢。

(为阅读方便,略去引注。)

程 林:上海音乐学院音乐学系博士研究生

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528