编者按:

嵇康的音乐思想集中表现于“声无哀乐论”,是唯心主义的二元论。他所讲的音乐,既包含一种最初自在的、存在的产物,也涵盖了一种具体的存在。因此,杨荫浏先生通过辨析这两种概念,分别从概念世界的音乐精神、具体的音乐、现实性问题、“善”“恶”问题、认识论等五方面进行阐释。并结合历史环境,整体讨论嵇康音乐思想生成的原委、嵇康音乐思想的价值,以及嵇康的音乐实践。

嵇康的音乐理论与音乐实践

一

嵇康(223-262年)[1]生于魏世,其被杀,是在司马氏拥有实权,魏的统治仅存虚位之时。

汉末,黄巾农民起义摧毁了汉王朝。曹氏由贱族出身,在剿灭农民战争中获得了统治权。嵇康以同乡与魏宗室结婚,为长乐亭主婿,迁郎中,又拜为中散大夫。

汉代的封建统治被推翻,以五经博士为代表的封建思想体系随之动摇。魏、蜀、吴三国各据一方,连年征战,农民流离失所,生活不能安定。

统治者之间,进行着你死我活的军事斗争和政治斗争,又复任意标榜着封建道德,为各自的政治利益服务。在这样的时代中,旧时反映集权统治的封建意识形态趋于破产,代之而起的,是倾向于简约和放诞的清淡思想。嵇康就是其中最主要的一位代表人物。

当时在魏国统治阶级的内部,司马氏和曹氏之间的政治斗争,日益尖锐。司马氏为了达到夺取政权的目的,一方面残杀异己,剪灭曹氏的羽翼,一方面把持军权,拉拢名士,扩张自己的势力。嵇康则站在曹氏一边,取隐蔽的方式,深沉的态度,曲曲折折地与司马氏进行着顽强的搏斗。司马氏进行政治控制,企图利用儒家思想,嵇康却提倡一种虚诞的清淡主张,与之对立。司马氏拉拢名士,加强私党,他却傲慢任性,取不合作态度严词拒绝与司马氏手下的一班人来往[2]。他在文人中间,可能是相当活动,而且有极大影响的。

《三国志·王粲传》说他“尚奇任侠”;《世说新语·德行》注引王隐《晋书》说:“康之下狱,太学生数千人请之,于是豪后、俊皆随康入狱。”在政治上,他虽然很少发表意见,但有时也不免流露出他的一些想法。在《幽愤书》中,他说:

大人含弘,藏垢怀耻。民之多僻,政不由己。惟此褊心,显明臧否。感寤思衍,怛若创痏。

这是为魏主曹髦之受制于司马昭而不平。在《与山巨源绝交书》中他自己说:“每非汤武而薄周孔”。这正撕破了司马昭虚伪的政治外衣。

总之,无论在思想上,在生活态度上和在政治态度上,嵇康与司马氏之间的矛盾是不可调和的。所以,可以说,他的被杀,主要是出于政治原因,他是统治阶级内部斗争的参加者,也是它的牺牲品。

二

嵇康生活在社会秩序经过农民战争而遭到一度破坏之后,他的一生,又与魏晋之间的政治斗争密切结合。所以,他的思想,在清淡思想中成为一种突出的典范。

嵇康的音乐思想,集中表现在他的“声无哀乐论”中间。在此文中,嵇康用一问一答的辩难方式写出他自己的主张。他假设有一位秦客向东野主人问难,东野主人随秦客所问,逐一答复。其实东野主人就是他自己,秦客则代表和他主张不同的人们。

在嵇康的整个思想中,贯穿着一种超自然的精神,所谓元气,太素等等。他把它看作最初自在的存在。这在他的《明胆论》《养生论》《答难养生论》《难宅无吉凶摄生论》《太师箴》等文章中都可以看到。这里不拟一一援引原文。即使在《声无哀乐论》中,这个超自然的精神,也还可以看到。

他的音乐思想,是从唯心主义的二元论出发的。他所讲的音乐,包含着两方面:一方面他看音乐为一种最初自在的、存在的产物;另一方面他也看音乐为一种具体的存在。

为了便于分析,我们暂把前者称为概念世界的音乐精神,把后者称为具体的音乐。

(一)概念世界的音乐精神

音乐作为一种最初自在的、存在的产物,实际上只是虚幻的概念产物,并没有物质基础。但嵇康却把它视为真实的有“体”的东西。关于它的来源和本体他曾作这些解说[3]:“天地合德万物资生。……章为五色,发为五音。”“声俱一体之所自出。”“无化潜通,天人交泰。”“乐之为体以心为主。故无声之乐,民之父母也。”

依这样的说法,这种音乐,是一种精神,就是所谓“无声之乐”,它本身是从另一个最初自在的体(存在)产生出来的,这个体就是所谓“德”,所谓“元化”。

这种音乐精神,有怎样的性质呢?嵇康认为它的性质是“和”“平和”“太和”“至和”。他说“音声有自然之和”“声音以平和为体。”

它又是神秘而不可捉摸的,是广涵一切而不受任何限制的。他说:“和声无象”“若资不固之音,含一致之声。”

讲到这种音乐精神的作用,他以为并不是音乐本身有什么具体内容可以使人感染;它并不能用它一定的内容去感化人;它与人的情感,并无直接关系,它只能用它笼统而抽象的“和”的性质,起出诱导作用,使人心中所原来已有的互相殊异的哀乐情感各自表现出来。似乎正因为如此,所以愈加见得音乐精神的作用的广大。文中用秦客的口吻,概述东野主人的论点大意,说得非常清楚:“至和之声,无所不感,诧大同与声音,归众变于人情。”

用东野主人自己的话来说,则是:“音声有自然之和而无系于人情。”“声音以平和为体,而感物无常。”“理弦高唐,而欢感并用者,直至和之发滞异情,故令外物所感得尽耳。”“哀乐自以事会,先遘于心,但因和声以自显发。”音乐对人是怎样产生作用的呢?嵇康又从生活中取一些具体的例子说明:

夫会宾盈堂,酒酣奏琴。或欣然而欢,或惨尔而泣。……其音无变于昔,而欢戚并用。……夫惟无主于喜怒,亦应无主于哀乐,故欢戚俱见。

是故怀戚者闻之,莫不涕零惨悽,愀怆伤心,含哀懊咿,不能自禁;其康乐者闻之,则句愉欢释,抃舞踊溢,留连澜漫,嗢噱终日;若和平者闻之,则怡养悦愉,淑穆元真,恬虚乐古,弃事遗身。是以伯夷以之廉,颜回以之仁,比干以之忠,惠施以之辩给,万石以之讷慎。其余触类而长,所致非一;同归殊途,或文或质。总中和以统物,咸日用而不失。[4]

就是说,他对原有不同感情的,将起出不同的作用。

他又认为,真正能够起移风易俗的作用来的,就是那种概念世界的音乐精神:

古之王者承天理物,必崇简易之教,御无为之治。君静于上,臣顺于下。元化潜通,天人交泰。枯槁之类,浸育蛮液;六合之内,沐浴鸿流,荡涤尘垢,群生安逸;自求多福,默然从道,怀忠抱义,而不觉其所以然也。和心足于内,和气见于外。故歌以叙志,舞以宣情。然后文之以采章,昭之以《风》《雅》,播之以八音,感之以太和;导其神气,养而就之;迎其情性,致而明之。使心与理相顺,气与声相应;合乎会通,以济其美。故凯乐之情,见于金石;含弘广大,显于音声也。若以往,则万国同风;芳荣齐茂,馥如秋兰,不期而信,不谋而诚,穆然相爱。犹舒锦布彩,粲炳可观也。大道之隆,莫盛于兹;太平之业,莫显于此。故曰,移风易俗,莫善于乐。

依嵇康说法,“移风易俗”的过程,就是从“大道之隆”以至建成“太平之业”的漫长过程。在这过程中,概念世界的音乐精神,通过其表现形式,就是具体的音乐,而起出一定的作用。

总之,他概念世界的音乐精神,就是“无声之乐”,其本体、性质、作用,略如上述。

(二)具体的音乐

除了概念世界的音乐精神以外,嵇康的理论中还含有一种具体的音乐,用他自己的说法来说,那就是所谓“宫商集比”,所谓“声音和比”,所谓“八音谐会”,所谓“万殊之声”。有时,他也用“声”“声音”或“音声”来代表具体的音乐——在这种情形下,他似乎是把“声”“声音”或“音声”的名词,用于几种不同意义的东西的。简言之,具体的音乐,是观念世界的音乐精神的一种具体的表现形式。它的本体,就是大小、单复、高埤(低)、善恶、舒疾、慢快等等音乐形式上的变化。这些变化,归根到底,还是统一于和。它对人所能起的作用,只限于躁静(或猛静)专散,就是说,它只能使人有兴奋或恬静的感觉,集中或分散精神的倾向。这种感觉和倾向,也都有着“和”的性质。用嵇康自己的话来说,是:

盖以声音有大小,故动人有猛静也……夫曲度不同,亦犹殊器之音耳。……然皆以单、复、高、埤、善、恶为体,而人情以躁静、专散为应。……此为声音之体,尽于舒疾,情之应声,亦止于躁静耳。……五味万殊而大同于美,曲变虽众,亦大同于和……且声音虽有猛静,猛静各有一和。

有些地方,嵇康所说的“声”“声音”或“音声”也是指具体的音乐和自然的声音而言。如:“器不假妙瞽而良,籥不因慧心而调。然则心之与声,明为二物。二物之诚然,则求诚者不留观于形貌,拨心者不借听于声音也。”“枇把筝笛,间促而声高。”“音声之作,其犹臭味在于天地之间;其善与不善,虽遭浊乱,其体自若而无变也。”“余少好音声长而学之。以为物有盛衰而此无变。”“若夫郑声,是音声之至妙。”

前四段指的是自然的声音,后一段指的是具体的音乐。

因为嵇康自己有“心之与声,明为二物”的说法,后人容易以此为根据,称嵇康的音乐思想为“心声二元论”。作者以为,这是不很恰当的。因为,在这里,我们刚是碰到嵇康玩弄名词,改变名词含义,运用其诡辩手法之所在。“声”字在这里,并不能全面代表嵇康之所谓“声”,应该说,它不是很重要的。

嵇康认为,这样的音乐虽然能使人爱听,能深深地感动人,但并不能起出移风易俗的教育作用。他说:“及宫商集比,声音克谐,此人心至愿,情欲之所钟。”“然声音和比,感人之最深者也。”“至八音会谐,人之所悦,亦总谓之乐。然风俗移易,本不在此也。”

(三)现实性问题

综上所述,在嵇康的音乐思想中,作为音乐可以反映物质对象的人在现实世界里的生活实践,根本被排除在外。在他的思想中,人,当然还只能是超阶级的人。在生活实践被排除的时候,人的阶级性,当然也只能一并被排除了。

在嵇康的音乐思想中,人和音乐的关系,似乎是如此。概念世界的那种音乐精神,成为一种外因,对人起出作用。因之,人就不由自主地进行着音乐活动。在这一过程中,人是在被动的境界之中,受着音乐精神的支配。于是乎就开始了他的不自觉的行为了,发出“无常”的“万殊之声”了,“劳者歌其事,舞者歌其功”了。不是先有“事”可使人“歌”,先有“功”可使人“乐”,而是人在不能不“歌”,不能不“乐”之时,他不自觉地自然流露自己的性情,因而“歌”、“乐”了“事”、“功”。他说:“和心见于内,和气见于外。故歌以叙志,舞以宣情。”不是“事”、“功”促成“歌”、“乐”,而是“歌”、“乐”涉及“事”、“功”;而且“歌”、“乐”本身又是由于另有音乐精神支配而来。

具体的音乐,其本体,如嵇康所规定的,是声音的大小、高低、快慢、简单和复杂、音色的好坏(说明见下文)等等,大都是音乐的构成因素,是一些属于音乐形式方面的东西。

因此,嵇康的音乐思想有这样的特点:他一方面将音乐升华为一种虚幻的精神,另一方面又把它降低为音乐的形式;他一方面排除了音乐所反映的现实存在,另一方面又排除了音乐对现实存在所起的作用;他一方面既是主观唯心主义的,另一方面又是形式主义的。总之,不能说是现实主义的。

(四)“善”“恶”问题

《声无哀乐论》有三处提到善恶的问题:“声音之作,其犹臭味在于天地之间;其善与不善,虽遭浊乱,其体自若而无变也。”“声音自当以善恶为主,则无关于哀乐。”在讲到不同乐器和不同乐曲的作用的时候,他说:“然皆以单复、高埤、善恶为体。”

善恶,除了在伦理学上用以区别人格的高下以外,一般是用以区别事物好坏的形容词。嵇康所谓声音的善恶,究竟是指什么东西而言,是取什么作为衡量善恶的标准,他自己并没有说明。但可以肯定地说,他绝不是指音乐作品的思想内容而言,像《论语》“子谓韶,尽美矣,又尽善也”中的“善”字那样;因为嵇康的理论,是从根本上否定音乐之有内容的。在上列三项引文中,所谓“音声”或“声音”都是指天地之间的自然声音而言,则所谓善恶,就是好听不好听,指音色的好坏,乐音与噪音的区别而言。

(五)认识论

嵇康的世界观,是唯心主义的了;因而他的认识论,也是诡辩的。

关于存在与思维的关系,他首先提出了概念的相对性。他说:

因事与名、物有其号;哭谓之哀,歌谓之乐。斯其大较也。然乐云乐云,钟鼓云乎哉,哀云哀云,哭泣云乎哉?因滋而言,五帛非礼教之实,歌舞非悲哀之主也。

意思是说,人对事物所有的概念(“名”)只能是一个大概(“大较”)而已,不一定能符合于事物的本质(“实”“主”),就是说,概念是相对的。他又说:

夫殊方异俗,歌哭不同。使错而用之 ,或闻哭而欢,或闻歌而戚。然其哀乐之怀均也。今用均同之情,而发万殊之声,斯非声音之无常哉?

这里,他把几个个别的例子,代替了一般的情况,并且就以之为前提,据以作出结论。这样,运用从感觉的普遍化而产生的概念进行思维,以认识客观实在,就成为不可能,而音乐就成为不明确、不可认识的东西了。

但嵇康却自己以为,他是能够认识世界的。他首先虚幻地设想宇宙之间,有一个“自然之理”。他认为,人的心里,只要理已充足,他就能认识一切事物;人只要能用他的心顺着这个理走,他就能通过音乐,表现出欢乐、伟大的情调来。他是这样说的:“夫推理辩物,当先求自然之理;理已足,然后借古义以明之耳。”“苟云理足于内,乘一以御外,何物之能默哉。”[5]“使心与理相顺,气与声相应,合乎会通,以济其美。故凯乐之情,见于金石,含弘光大,显放音声也。”这个理,又是一种最初自在的存在。他所谓“推理辩物”,实际上是以意识来否定存在,以主观来否定客观;他所谓顺理以发挥音乐的作用,实际上是强调主观性来否定音乐的现实性。都是很成问题的。

三

结合了具体的历史环境来看,嵇康音乐思想的产生,是在旧秩序遭到破坏之时,是在豪族地主对现实世界加以把握的信念产生了动摇之时。由于现实世界不能把握,就不得不予以否定,于是幻想着超现实的概念世界的存在。先是以主观否定客观,然后是以主观否定主观,结果是走到对一切的否定,在理论上终于得不到圆满的解决。

虽然如此,在一定的历史条件下,嵇康的思想,还是有它一定的积极的价值的。它摆脱了前汉董仲舒以来利于巩固神权统治的学说的束缚,摧毁了“王者功成作乐”——统治者垄断音乐活动的理论,争取了音乐上的个性解放,从理论上肯定了一般人——包括劳动人民在内——在音乐创作和音乐活动中合理的自由地位。

“劳者歌其事,乐者舞其功。”所谓“劳者”,显然是劳动人民;所谓“乐者”,可以包括所有快乐的人,并不只限于少数属于统治阶级的人。

特别可以注意的,是他在音乐实践上有着丰富的经验;他对于音乐,有着极广阔的知识;他对于音乐美学,又有着独特而深刻的见解。音乐在他一生的业绩中即使不占主要地位——他不过是一位音乐的业余爱好者,他的音乐修养和他在音乐方面的成就,也是十分的了不起的。他既是演奏家、作曲家,又是音乐理论家;他在音乐修养上的发展是相当全面的。

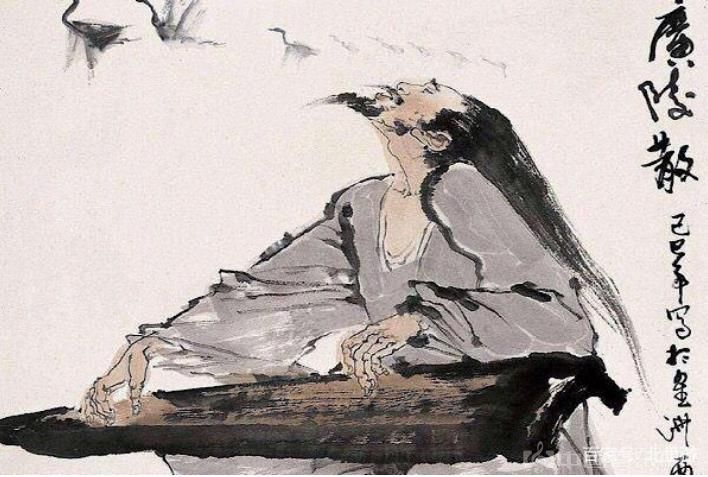

他擅长弹琴。他所弹的《广陵散》,“声调绝伦”[6],受到前人高度地称赏。他创作的琴曲《长清》《短清》《长侧》《短侧》,就是后人所谓“嵇氏四弄”。不像历来统治者那样,经常从根本上否定民间音乐,他是对古典音乐和民间音乐,都相当注意的。在《琴赋》中他引举了《白雪》《清角》《清徵》《唐尧》《微子》《广陵》《止息》《东武》《太山》《飞龙》《鹿鸣》《鹍鸡》《游弦》《流楚》等好些古代名曲,也列举了蔡氏五曲[7],《王昭》《楚妃》《千里别鹤》等比较通俗的琴曲。讲到被历代统治阶级同声排斥的郑声,他独独认为,它是最最美妙的音乐,它之所以能使人迷恋,正是因为它特别的美妙。他鉴别作品,说明某些沉重而变化美妙的作品何以能引人进入专心一志的深刻境界,某些丰富、华丽的作品又何以使人欢乐的心情奔放而感到心满意足。他清楚地指出了大小、高低、快慢、音色等音乐构成因素,明确了噪音和乐音的区别,并且也说出了在音乐的形式上有简单与复杂的不同。他很懂得乐器发音长度,弦的张力与所发音的高低的关系,他也很懂得不同的乐器,有着不同的表达性能。他说:“枇把筝笛,间促而声高,变众而节数。以高音御数节,故使形躁而志越。犹铃铎警耳,钟鼓骇心。……琴瑟之体,间辽而音埤,变希而声清。以埤音御希变,……是以静听而心闲也。”“器和故响逸,张急故声清,间辽故音低,弦长故徽鸣。”[8]

他描写琴的弹法和表情等方面,非常细致而生动。例如讲到弹法:“飞纤指以驰骛”——快弹;“搂

㧰捋”——重弹;“轻行浮弹”——轻弹;“纷

矗以流漫”——弹得花簇;“间声错糅”——间弦弹;“双美并赴,骈驰翼驱”——两弦同弹等等。

讲到表情:“纷淋浪以流离”——轻快地;“奂滛衍而优渥”——丰满地;“粲奕奕而高逝”——高超地;“驰岌岌以相逐”——急促地;“沛腾遌而竞逐”——奔放地;“翕韡晔而繁缛”——纤巧地;“怫㥜烦冤”——抑止地;“纡余婆娑”——舒展地;“安轨徐步”——从容地,等等。

他对于音乐的表演技术和表演的多种变化,能作这样细致的分析,这若不是富有实际经验和亲自有深刻体会的人,是说不出来的。在这一方面,他和过去很多不懂音乐而侈谈音乐的人,截然不同。

特别可以注意的,是嵇康在他自己的文章和生活中,还表现出来,在他的实践和他的理论之间,是有着矛盾的。在理论上,他并不承认音乐之有思想感情内容,但在他一接触到琴的表现的实际的时候,他就不由自主地突破了自己理论的框框,而对琴声所体现的思想感情内容,又肯定起来了。他承认了《唐尧》曲的“宽明弘润”,《微子》曲的“优游躇踌”,“窈窕”之《流楚》曲的能“惩躁息烦。”他感觉到有的琴声传达着“慷慨”的感情,有的琴声传达着“怨妒”的感情(时劫掎以慷慨,或怨妒踌躇)[9];有些琴声描摹着温柔、怡怿、顺叙、委蛇等姿态(穆温柔而怡怿,婉顺叙而委蛇)[10];有的琴声,“状若崇山,又象流波——浩兮汤汤,郁兮峨峨”。他不但看见了音乐之有感情内容,而且也承认了音乐之能以其内容感染听者,甚至他仿佛又幻想了音乐之有形象、姿态。他对《广陵散》的思想内容,似乎也并不是漠然无动于衷的。在《答二郭》的诗中,嵇康曾说,“豫子匿梁侧,聂政变其形。顾此怀怛惕,虑在苟自宁。”豫让、聂政——前代刺客的形象,深印在他心中。因此,他能以弹奏《广陵散》——描写聂政心情的作品见长,决不是偶然的巧合。可以不可以设想,在实践的对照之下,他的理论是有些站不住了呢?

从嵇康的理论,特别是从他的实践,我们的确可以看到不少在那时候看来是好的东西。但我们今天对待古人,必须在马克思列宁主义指导下,取批判的态度,若不加区别全盘接受,那是非常有害的。特别应该警惕的是:与嵇康的思想,类似的思想,在我国解放以前,还曾经相当泛滥。譬如“音乐是上界的语言”[11],“音乐的意义就是音乐的本身”[12]。这类思想曾经是很不利于音乐艺术的正常发展。即使在今天,忽视生活,忽视音乐教育的倾向,在我们中间,也还没有能消除净尽。在国际上,则正有人把超现实主义说成是一个“良好的起点”;也有人“不反对抽象主义”;有人提倡这样的公式,就是“真正的艺术——它永远是自我表现”;有人说,“就其本质而论,音乐是不能够‘表现’任何一点什么的,不管它是一种感情,一种态度,一种心理状态,一种自然现象或者其它什么,”而且把为现实服务说成“把音乐降低到低下的服务地位”,“要它顺从廉价的目的性的要求”等等。国际出现这类思想,也会影响我们。这些,正是我们斗争的对象。为了加强我们自己的斗争力量,我们必须把类似这些思想的思想,首先从我们的意识中清除出去。正因为如此,批判地学习嵇康,就我们今天说来,是有着特殊的重要意义。

原载《琴论缀新》第三集

转引自林晨主编:《琴学六十年论文集》,文化艺术出版社

[1]钟会于景元四年(263)五月奉命伐蜀,次年反于蜀,康被杀应在此之前,诸书作景元三年(262),似较可信。

[2] [魏]嵇康:《嵇康集·与山巨源绝交书》。

[3]凡出于《声无哀乐论》,均不另行注明出处。

[4][魏]嵇康:《琴赋》。

[5][魏]嵇康:《答难养生论》。

[6]《灵异志》。

[7]《文选》注:“蔡氏五曲,《游春》《渌水》《坐愁》《秋思》《幽居》也。”

[8][魏]嵇康:《琴赋》。

[9]《文选》注:“《说文》曰,掎,编引也;摣(音查zha),娇也。”按:掎亦可解作“发也”,于义较合。

[10]《诗笺》:“委蛇(音移yi),委屈自得之貌。”

[11]黎青主的话。

[12]黄自的话。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528