杨荫浏与中国宗教音乐

2016-01-02 03:56:18 发表 | 来源:田青

中国音乐学的一代宗师杨荫浏,在中国音乐学的许多领域进行了开创性的工作。宗教音乐,即是其中一个重要领域。在本世纪的差不多一半时间里,宗教音乐在中国曾经是一个禁区。而今天,当越来越多的中国音乐学家认同完整的中国传统音乐除民间音乐、宫廷音乐、文人音乐外,还必须包括宗教音乐的时候,人们会更加怀念杨荫浏当年筚路蓝缕、开辟草莱的工作。

杨荫浏与宗教音乐的渊源是相当深远的,实际上,杨荫浏的音乐启蒙和最早接触的中国传统音乐便是宗教音乐。杨荫浏自己在《杨荫浏小传》中写到:“1906 年起,开始向道教音乐学得箫、笛和笙的吹奏技术。”1华蔚芳、伍雍谊编写的《杨荫浏评传》则写得更为详尽:“杨荫浏自幼喜爱音乐。他的启蒙老师是一位小道士。原来,在他六、七岁时,邻居中有一位名颍泉的小道士,是有一定音乐修养的道教乐手。他与兄荫溥一道,每天放学回家,就向颍泉学习演奏箫、笛、笙和胡琴,并抄录工尺谱本民间器乐曲。几年间,学到了不少民间乐曲。十一岁时,因颍泉转到城外道院工作,音乐学习中断。后来有一班道士来他家做法事,兄弟俩就向他们请教乐器演奏技术,道士们推荐同伙中技艺最好的阿炳(华彦钧)教他们。这样,杨荫浏又向阿炳学习弹奏琵琶和三弦。”2一直到1911 年,因其父不愿自己的儿子经常和道家吹鼓手们厮混,又希望儿子对音乐的爱好可以让他不淘气,才让他拜无锡“天韵社”的昆曲名家吴畹卿为师,学习昆曲。

似乎可以这样说,中国的道教音乐和天才的道教音乐家阿炳,给了杨荫浏以终生的影响。不仅仅杨荫浏对中国民间乐器的掌握及对中国民间音乐炽热的感情来自道教音乐家的传授和熏染,他日后对民间音乐搜集、整理、研究的学术工作,也在此时打下了感性基础。杨荫浏后来公开出版的《十番锣鼓》、《苏南吹打曲》的音乐,其实在他幼时即已种在心中。1979 年夏他在为中国艺术研究院的研究生授课时说:“我初对音乐发生兴趣,是在六、七岁时结识了颍泉道士,受到他的感染而后逐渐浓厚起来的。他教我吹笛、吹萧、拉二胡、吹笙,每天晚上都同他泡在一起。我学的大都是曲牌,后来才知道这些曲牌实际上就是‘十番锣鼓'音乐。此外,还有‘江南丝竹'的传统曲目如《三六》、《中花六板》等。”3江南的道教音乐和受道教影响的丝竹乐曲,构成了杨荫浏音乐修养的深层基础,在他后来的几乎所有研究中,都可以看到这个文化背景的影响和作用。阿炳在杨荫浏的一生中也有着突出重要的地位。在他十二、三岁时,颍泉离开无锡后,杨荫浏有幸和阿炳学习了约一年的时间。道士身份的盲音乐家阿炳,恐怕不仅仅教会了杨荫浏琵琶和三弦。这位埋没在民间的天才,这位有着极强个性并带有传奇色彩的民间艺人,这位历尽人间的苦难却奉献给人类以不朽旋律的大师,这位看不见世界但却以其心血凝成的作品使世界变得更加光明的盲人,不会不在一个聪颖、敏感的少年心中留下永难磨灭的烙印和深刻的、尽管有时是潜在的影响。在少年时代能遇到阿炳这样的人物并有一年的时间沾其恩泽、沐其雨露,从其耳提面授,是杨荫浏的福气。也许,杨荫浏后半生所表现出的对音乐“人民性”的执着,在他与始终生活在社会底层却浑身散发着音乐之光的阿炳接触之时便已经萌生了。解放后对马克思主义的学习,只不过使他的出自内心的、更多的是感性的认识,进一步理论化而已。另一方面,如果阿炳没有这次与杨荫浏的结缘,世人们可能至今也不知道在20 世纪的前半叶、在中国无锡一条窄窄的石子路上,曾日日走过一个小名叫阿炳的瞎子;更不会知道如今已脍炙人口、并已成为中国传统音乐经典的名曲《二泉映月》。因为,在中国历史上,谁也说不清有多少像阿炳一样的民间音乐家默默地生来,又默默地死去了;谁也说不清有多少像《二泉映月》一样深刻、美丽的乐曲曾经回荡在穷乡僻壤间,却最终消失在青山绿水中了。“曲终人不见,江上数峰青”,在中国漫长的封建社会里。也许只有宫廷与寺庙道观能够长期成为音乐家的恩主,能够为民间音乐家的专业化和音乐才华的积淀、升腾提供起码的物质条件并使中国的传统音乐脉脉相延。当少年杨荫浏与穷道士阿炳相遇的那一刻,已在中国流传了千百年的道教音乐终于找到了一个可以将其绚烂的音乐之花公之于众、播之于外、垂之于永久的人,而未来的中国音乐学的奠基人与开创者之一的杨荫浏,也在那一刻注定了终生与宗教音乐的斩不断的关联。

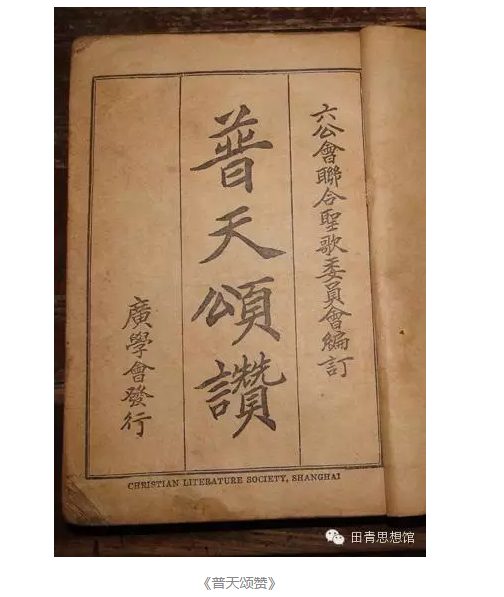

杨荫浏对道教音乐有意识的搜集、整理的工作,始于1937 年。这一年,杨荫浏“回无锡度假,经道家友人阚献之、朱勤甫、邬俊峰、惠胡泉、王云坡等协助,搜集苏南民间音乐数十本进行研究,采集各家之所长,整理成《梵音谱》、《锣鼓谱》二种手稿。……之后,此谱即成为无锡一带道家通用的曲谱”。4从道家中来,到道家中去,这两本乐谱的搜集、整理,是杨荫浏在进行了基督教赞美诗集《普天颂赞》的工作之后进行的。看来,对于作为音乐学家的杨荫浏来讲,宗教的信仰丝毫也没有影响他的学术兴趣。

杨荫浏第一次对全真派道教唱诵的系统搜集,起于一次繁忙工作中间难得的闲暇。“1942 年暑假,应基督教会邀请,赴四川青城山避暑,住常道观,从一青年道士采录到道教音乐九阙。据云该道士能唱诵有音调的赞歌百余阙。词见道藏辑要《全真正韵》一书,音调全凭口授。后因观主阻拦,未能采录更多。”5在青城山,杨荫浏第一次听到道教全真派的宫观唱诵,而在此之前,无论是颍泉还是阿炳,都属“正一道”,即民间所谓的“伙居道”。与“伙居道”以为老百姓作法事为目的、民间气息浓郁的音乐不同,全真派的课诵音乐更具历史性和宗教性,其中大部分音乐渊源甚古且传承有自。从青城山的道教课诵竟然使其时早已成为基督徒的杨荫浏诗兴大发,于一天之内连写了三首他并不常写的古体诗来看,青城山与全真派的道曲的确使杨荫浏耳目一新,焕发了他无尽的想象和激情。这三首七言绝句和诗前的小序,均作于1942年8月12日6:

《青城山圆明宫前闻鸟鸣》八月十二日

三十一年七月二十六日在青城山圆明宫前林间散步,闻四下鸟鸣,自谐音律。时作六上,时作六五,时作六尺,时作工六,大都两音反复,倾之复改其他两音。转瞬而五音毕备。其上音相当于婴D音,林间诸鸟,相互应和,同度鸣声,高低均不谋而合。八月七日又闻较为复杂之鸣声,反复作六五五六,工工尺上两乐语,两乐语之结音,相隔五度,俨然成前后之应答。昔者伶伦听凤凰之音以定律吕,后人指为神话而忽之。闻此,乃知非无可能。

朝霞未敛鸟初歌,羽征商宫酬应和。何必昆仑裁竹律,青城山曲凤皇多。

《听常道观早晚鼓声》八月十二日

道士云鼓调系曲传风云雷雨之神情

风云雷雨急声催,海震山摇天地危。暮暮朝朝传鼙鼓,千呼未醒劫余灰。

《听常道观早晚坛功课》八月十二日

观中早晚坛功课,唱颂赞歌,不用丝竹伴奏,惟以鼓钟鱼磬等器为节。词与节奏,均见《道藏辑要》中《全真正韵》一书。音调不见于书,全凭口授。有《白鹤飞》、《步虚韵》、《青华引》等歌,约百余阙。

钟鼓鱼磬又重闻,梵唱清幽响入云。白鹤步虚青华引,自来正韵数全真。

鸟声、鼓声、歌声,青城山的大自然与人文环境使杨荫浏像孩子一样充满着强烈的好奇心,也引发了他对历史探寻的无限热情。从他亲耳听到的鸟鸣的旋律化现象,他想到被当时的“疑古派”们斥为妄谈的伶伦作律的“神话”并非就没有可能。而与神秘的鸟鸣交融在一起、“梵唱清幽响入云”的道教钟磬之声,也许已经在这位年轻的音乐家心里埋下了日后对中国古代音乐史加以认真梳理的愿望。这段短暂而奇特的生活经历,给了杨荫浏深刻、强烈的印象,也始终活跃在杨荫浏的记忆里。那个使他当时未能完成记谱工作的道观主持,杨荫浏则终生也没有原谅。1961 年,杨荫浏在其《如何对待我国的宗教音乐》一文中提到道教音乐时,再一次表达了他当时的遗憾和不悦:“记得,约在1942 年的夏天,我在四川青城山天师洞的常道观,曾听到道士们在一次法事中唱的许多宗教歌曲,其中有少数歌曲的音乐相当朴素活泼,有着民间生活气息。后来借到他们题为《全真正韵》的歌词集一翻,发现一百几十首歌词中间,有相当数量的歌词是用诗的形式和《调笑令》等词牌的形式写成的。在感觉唐诗、宋词的音乐缺乏材料的时候,我觉得应该把他们的全部歌曲记写下来,以备参考。可是事与愿违!我仅仅找到了一位唱得比较好的青年道士,和他会见了两次,刚刚记下了开头十来个满含宗教情调的曲调,那位势利贪财的道观主持,为了取媚几百个有钱有势的施主,为了安排招待、收房金、记客饭帐等等事务,把那个青年道士调度得忙碌不堪,而且对他进行了警告,不许他再来和我接近了!”7

一直到本世纪后半叶,杨荫浏才得以出版《瞎子阿炳曲集》8、《苏南吹打曲》9和《十番锣鼓》10,以此回报在其幼年时道士阿炳及江南道教音乐所给予他的一切。令人百感交集的是,出于众所周知的的原因,从出版《苏南吹打曲》到出版《十番锣鼓》,竟用了近三十年的时间!

二、基督教音乐——郝路义及《普天颂赞》

杨荫浏本人是基督徒。他之所以成为基督徒,与另一个对他的一生起着重要影响的人有关。这个人,是一个有着虔诚宗教信仰与良好音乐修养的美国女传教士,叫Louise Strong Hammand ,中文名字是郝路义。奇妙的是,杨荫浏认识阿炳与郝路义这两个注定要在他生命中出现的引路人,几乎就在同一年。

那一年,杨荫浏十二岁,正是开智萌志、像海绵一样吸取知识与思想的年纪。多年之后,当在中国大陆终于不再因为一个人仅仅“与西方资产阶级人士有关系”便对其构成危险的时候,杨荫浏对他的学生们承认:“十二岁那年,遇到美国传教士郝路义,她很喜欢我,教我学英语和外国音乐。我曾称为‘干妈'。”她请人给他上视唱课,她自己则教他演奏风琴和作曲。实际上,即使从最唯物主义的观点来判断,杨荫浏日后的成功与作为也已经在他十二、三岁时注定了。换句话说,假如日后这个无锡的少年没有出息的话,那他实在是辜负了命运对他特别的眷顾。在中国老一代的音乐家中,我不知道还有谁有他这样的福气,在对音乐最感兴趣、最敏感的少年时期,不但衣食无忧,且同时遇到两个老师——一个是东方的道士,老子的弟子;一个是西方的传教士,基督的门徒。一个将老祖宗一代一代传下来的、将东方的伟大思想和民间文化糅为一体的道乐精华传之以薪;一个远涉重洋,将人类有史以来最成功的文明成果遗之于堂!历史的神秘之链让阿炳与杨荫浏环接在一起,而上帝则派来了郝路义。也许,在阿炳教杨家这位小少爷弹琵琶、三弦的背后,并没有什么别的动机,但郝路义发现这个聪颖的中国少年的时候,却的确怀着巨大的期望。“上帝遴选了你”,这很可能是郝路义不只一次对杨荫浏说过的话。杨荫浏清楚地知道:“她是想把我培养成宗教音乐家。”11应该说,郝路义的这个愿望是在某种程度上实现了。在她的影响下,杨荫浏约于1920 年加入基督教,成为中华圣公会教徒,并最终为中国基督教音乐的发展作出了巨大的贡献。

基督教传人中国后,许多原来流行于西方基督教会的赞美诗曾传人中国,在中国各地的基督教会中使用。一些外国传教士也很早便开始尝试编辑出版一些适合中国教徒使用的赞美诗集和乐谱。英国伦敦福音会传教士马礼逊(Robert Morrison,1782 -1834 )于1818 年所编的《养心神诗》,与在华天主教会强调以拉丁文歌唱不同,开创了以汉文歌唱赞美诗的先例。此后,各种各样的赞美诗集在中国各地、各教派陆续出现,有些还有相当大的影响。如1872 年由布劳盖(H.Blodget,1825 -1903 )和富善(Ch.Goodrich )所编辑出版的《颂主诗歌》,就被称为“内容丰赡影响广泛”。12同年由狄就列编辑出版的《圣诗谱》,亦有一定影响。为了吸引更多的中国教徒,一些传教士还曾先后致力于基督教音乐中国化的尝试。李提摩太夫妇于1883 年编辑出版的《小诗谱》,虽然主要是一本为了训练中国教徒唱颂赞美诗的工尺谱视唱教材,但已收入若干中国曲调。李提摩太还曾将他所记录的中国佛曲曲调编配赞美诗。1883 年,山西霍州人、英国新教内地会牧师席胜魔创作的《我们这次聚会有个缘故》,是中国人创作的第一首中国的赞美诗曲调。13但是,到了本世纪初,随着基督教的发展和中国社会的急剧变化,原有的赞美诗集已不能满足教徒们的需要,编辑出版一本通用的、实用的、能全面满足所有中国基督徒宗教生活需要的赞美诗集的工作,便显得越来越迫切、越来越重要了。

1931 年9 月,编辑委员会召开第一次会议,“合六公会必要之圣歌,……其后都经通过,无问题的采纳。其余的圣歌,各就其本身价值,逐一讨论,或选或否,均经公决定夺。15”这次会议,共开了10 天,在这次会议上,通过了关于此次中国基督教有史以来最大规模的编辑工作“理想与目的”的理论阐述:

“本委员会之目的,为欲产生一足以表现中国全体基督徒教会赞美与最高尚的热诚之诗本。希望藉着属灵的思想,文字之趣致,与音乐之标准,在各教会中,增高中文圣歌之质。故所产生之诗本,务期适于唤起各种基督徒团体礼拜时之虔敬心,务必包含一切时节,与教会生活各方面之所需要之诗,所包含之诗,务期使教会以内之男女老幼,不分教育程度,皆能了解,且在可能范围以内,使教会以外之人,亦易于了解。”16

同时,所有委员还一致通过了选曲与编辑时“广涵的原则”,决定“凡合作六团体所选为必要之诗”,应尽量采纳;而各团体之间,“应相互谅解各公会之需要。”在这次会上,还决定了其它一些如“‘阿门'之应用”、“对于上帝之称谓”、对上帝的“第二位人身代词之应用”、“中国乐调之拣选”等问题。其中如第25 项决定“中国乐调之拣选”,便明确指出“请音乐支委员会对于中文创作诗之音调,加以特别注意,在拣选中国乐调时,极力注意尽量拣选庄严之音调。”17也就是在这次会议上,经全体委员通过,杨荫浏被选为书记(总干事),负责编委会的所有常务工作。也许在此之前,“六公会”的大部分代表还不太熟悉这位年轻的中学教员,但经过这一阶段的工作,所有的委员们似乎都对杨荫浏的学识、能力、工作态度与音乐才能有了深刻的印象,所以才一致同意委以大任。

从此,杨荫浏实际上成了圣歌编辑工作的主力,不但所有委员、所有教会对圣歌集的意见、要求都要汇总到杨荫浏这里,而且委员会所选定的所有圣歌从歌词的修饰到音调的审定,绝大部分都要经过杨荫浏的斟酌。他不但翻译修订了歌词207 首,还作曲15 首,作词7 首,并撰写了《普天颂赞》数字谱(即简谱)“序”。这位当时刚过而立之年的音乐家,以其虔诚的态度、严谨的作风、强烈的责任心、过人的才华和精力,与编辑委员会的同仁一道,经过整整3 年的努力,终于在1935 年3 月完成全部编辑工作。1936 年5 月,中国第一本“表现中国全体基督徒教会赞美与最高尚的热诚”的《普天颂赞》由“上海广学会”出版了。该赞美诗集出版后,不但在当年举行的“国际圣经展览会”上获得版式优良奖,而且深得全国基督徒的欢迎,1936 年3 月初版后,10 月便印刷了第2 版。到1947 年,11 年间,《普天颂赞》的各种谱本共印销了37 万8 千本!这个数字,不仅对于三、四十年代的出版业来说是一个天文数字,即使是对今天的出版业来说,也令人瞠目结舌。18《普天颂赞》的问世,无论对于其后几十年中国基督教徒的宗教生活,还是对中国基督教音乐的发展,乃至对世界基督教音乐的丰富,都有着不可低估的影响。

该谱本取得如此骄人的成绩是有充分的道理的。正如杨荫浏本人在《普天颂赞》数字谱“序”中所说:“在灵感上,在文字上,在音乐的美致上,这本书自有它特殊的价值。它是多人艰苦工程的产品,是过去中国圣歌的结晶。它一方面具有西方最好圣歌的背景,他方面包含国化创作的因素。被委担任编订此书的委员会,曾比较多少译本,考虑容纳多少批评;在多少严格的原则之下,作增进的努力。”杨荫浏还简要地指出这本赞美诗集的三个特点:“一、大多数圣歌,都是许多教会大团体所熟悉的。二、全书包含十分之一以上最好的中文创作圣歌,八分之一中国调子。三、书末附有颂歌,及崇拜乐章,特别有圣餐乐章。”19的确,这本谱集除了收入包括帕莱斯特里那、巴赫、亨德尔、海顿、贝多芬、古诺等西方着名音乐家所创作的基督教歌曲及其它西方基督教常用的圣歌474 首、来自日本的2 首外,还有72 首中国化的曲调(其中62 首词是中国人的创作,10 首配以译词)。其中,歌词的创作“有二首是古代的作品:一首是《大秦景教三威蒙度赞》,是敦煌石室中发掘出来的版本;一首是清初天主教司铎吴渔山先生的作品,见于吴先生的《墨井集》。”音调方面,杨荫浏特别指出有5 首的“来源比较古一点的,”计第414 首“古琴调《阳关三叠》,相传唐代诗家王维的作品”;第13 首第1 调“古琴调《极乐吟》,相传唐代诗家白乐天的作品”;第350 首《满江红》、第56 首《如梦令》,是词调;第30 首“是仄起吟诗的调子。”20

在这个具有总结性质的“序”中,杨荫浏还以“圣歌译述的原则”为题,介绍了编辑工作所遵循的几条重要原则。除提出“词义的接近原文”、“文致的自然与美丽”、“用字的浅显简易”外,特别强调“句逗分割,合于音乐的顿挫”、“实字虚字,合于音乐的强弱”、“谐韵”、“平仄谐和”。这后四条,应该说是杨荫浏心血的结晶,也是他从事此项事业最深刻、最有意义的体会。在大约三年的编辑过程中,杨荫浏陆续将自己的心得和研究写成文章,多数发表在刘廷芳主编、由燕京大学宗教学院出版的月刊《真理与生命》中21。比如,在该刊第九卷第1 期发表的《圣歌的翻译》一文中,杨荫浏从“格律的需要”出发,在比较了“西方文字的特性”和“中国文字的特性”之后,提出“须考虑的几种格律”。他积前后共六年研究、编辑赞美诗的经验,终于敢断然认为“在写度唱的诗歌时,应用绝对自由的新体诗,是完全不可能了。”他所提出的“须考虑”的问题,在现在的人们看来,可能过于细琐或根本不成问题,但在当时,却无不是从实践中得出的、在多少次失败的基础上摸索出的珍贵经验教训。比如他通过多少次的试验,才总结出译配词、曲的一般规律:强声地位不可用虚字,不可将词句的句逗与旋律的句逗错开,并主张以《中原音韵》为本,将原来的21 韵归为18 韵,等等,都不但是当时中国音乐学重要的学术成果,而且作为《普天颂赞》编辑工作的指导思想,在整个编辑工作中得到了全面的贯彻。从实践中归纳出理论,反过来又以其指导实践,杨荫浏在本世纪六十年代所认真学习的毛泽东名着《实践论》中提倡的方法,他其时在中年时便已经实行并取得成果了。

杨荫浏在本世纪中叶,曾诚恳地作过自我批评,对自己曾“宣传宗教唯心思想”的错误有过公开的否定。但在“改革开放”之后,他终于又以“原《普天颂赞》编委”、“教会音乐专家”的身份被聘为中国基督教协会所属“中国基督教圣诗委员会”的“顾问”,对1983 年出版的、目前在中国基督徒中被广泛使用的《赞美诗新编》的编辑出版,作出了“卓越贡献”。22应该指出的是,无论是这本用以替代经过“文革”的浩劫后很难找到的《普天颂赞》的《赞美诗新编》,还是以后将在中国出现的更“新”的赞美诗集,只要它是为中国基督徒使用的,它就绝无可能越过《普天颂赞》而另起炉灶。在某种意义上说,《普天颂赞》的工作不但是空前的,也是很难超越的。因为,虽然历史在进步,人类的几乎所有领域都在发展,但是,像本世纪30 年代时那样对编辑一本圣歌集投入如此多的人力、物力、时间,而且,还那样认真、那样一丝不苟,且集合那样多的一流人才,恐怕是不可能的了。

三、佛教音乐——从智化寺“京音乐”到湖南“水陆”

假如说道家音乐是杨荫浏的启蒙文化,基督教音乐是杨荫浏的本职工作的话,那么,佛教音乐对这位中国音乐学的泰斗来说,则更多地是作为音乐学研究的对象而存在的。虽然远在1942 年,杨荫浏就曾声明:“非但庙堂的雅乐是国乐,燕乐也是国乐;非但儒教所曾加以特殊崇拜的音乐是国乐,未受适当注意的佛道二教的音乐也是国乐;非但汉族的音乐是国乐,满、蒙、回、藏以及苗、彝、瑶、僮等族的音乐也是国乐。”23但在1953 年初他参与北京智化寺“京音乐”的研究之前,我们找不到充分的材料说明杨荫浏在此之前曾真正接触过佛教音乐。

笔者在《世纪末回眸——智化寺音乐与中国音乐学》24一文中,曾对当时的音乐学界突然“发现”智化寺音乐的背景提了这样一个问题:“所谓对智化寺音乐的‘发现',完全与‘哥伦布发现新大陆'一样,仅仅指的是主流社会与强势文化对非主流社会与弱势文化的‘发现'。就像在哥伦布‘发现'美洲之前千百年,美洲的原住民便已经世世代代生活于斯一样,在北京的音乐界与知识界听到智化寺的笙管之声时,智化寺的艺僧们,也已经在北京东城的一条叫做禄米仓的小胡同里吹打了几个世纪了。而且,这条不宽的胡同与这座破败的寺院距杨荫浏先生后半生居住、生活的地方顶多只有5 公里,距这位中国音乐学界的泰斗去世的朝阳医院的直线距离则无论如何到不了一公里!人们不禁要问:假如说是浩瀚的大洋阻碍了哥伦布对美洲的‘发现',那么,除了社会原因以外,又是什么原因使中国的音乐学家们一直到二十世纪五十年代才蓦然回首,重新‘发现'早已响在耳畔的智化寺音乐昵?”

笔者认为,“一个学科的开创者与学术带头人本身的素质,在很大程度上决定了这一学科初期的风貌与未来的命运。但是,中国音乐文化的复杂和多样,却使任何一个音乐学家的视野和教育背景在它的庞大体系面前都会显得有所欠缺,既使是号称‘学贯中西'的音乐‘全才'杨荫浏与有着丰富经历与深厚文化教养的查阜西25也不例外。中国文化,素有南北之分,雅俗之别,即地域文化与阶级(阶层)文化的种种藩篱,音乐文化尤甚。早在唐代,一位名叫道宣的律宗和尚便曾用八个字概括了辽阔的中华大地上民间音乐的无与伦比的丰富性和巨大的差异性:‘地分郑卫,声亦参差。'他还说过:‘神州一境,声类既各不同。'由于方言及风俗的巨大差异,在中国,一个出身北方农家的文学家可能一辈子也听不懂一段弹词开篇;而另一个生长于江南琵琶世家的音乐国手,也可能一辈子不知道北方民间流行的‘管子'是一种什么乐器。社会阶层和受教育程度所造成的巨大鸿沟,更使某种‘俗文化'有可能永远难达知识分子的青眼。”26的确,虽然在中国民间的俗文化中,从来就有“佛道不分家”的说法和现实,但对于生长在江南水乡,从小受到道教音乐和“江南丝竹”熏陶的杨荫浏来说,中国北方“笙管乐”形式的佛教音乐,却可能一直无缘接近。

1953 年4 月,在北京举行了“第一届全国民间音乐舞蹈会演”。这个新中国成立之后最盛大的音乐活动,对当时的音乐生活有着很大的震动并在其后很长一段时间里继续产生着影响。与“各族人民欢聚一堂”、“歌舞升平”、“太平盛世”联系在一起的,还有知识分子向工农学习的热潮。而无论从那一方面说,本世纪50 年代,都是中华人民共和国难忘的青春期、上升期。尤其是“推陈出新”,“百花齐放,百家争鸣”,“古为今用,洋为中用”等一系列方针政策的提出,不但充分反映出新政权在政治上的自信和大度,也的确在中国的文艺舞台上创造出了一个历史上从未有过的繁荣景象。以普通劳动者为政治基础的工农政权及其上层建筑的确立,与当时西方发达国家文化界、知识界流行的“波普(大众)文化”思潮同步,使许多过去从未被舆论重视的民间艺术堂而皇之地走进了艺术的殿堂,也使一些在过去动荡的社会环境中穷困潦倒的民间艺术家有了一个登堂入室的机会。就是在这样的时候,中国的音乐学家们“发现”了在智化寺的艺僧们(出家的工农?)那里,还保留着古代的音乐。

在激动中难免会夹带感情与情绪。比杨荫浏早一步踏进智化寺山门的古琴家查阜西,便曾奋笔疾书,写了一篇热情洋溢的文章:《写给智化寺僧人的信》,为智化寺音乐的本质、内涵、历史价值与现实意义定下了高昂的调子。在“信”中,查阜西诚恳地说:“看到了你们的乐器和乐谱,听到了你们的乐调和乐音,我才十分惭愧地感到:反而是你们这些过去被人视为‘下贱僧徒'的苦人们才能拿出证据,去驳倒所谓日本的‘中国音乐史世界权威'的鬼话!才能否定他所肯定的‘中国音乐史家'所供给他的材料;才能替祖国的这种光荣传统理直(原文如此),也就是说,祖国的这种光荣传统,是寄托在或蕴藏在过去的劳苦群众或‘下贱僧徒'身上!”他并且断定“这套音乐,最晚也和北宋的鼓吹教坊有关。”他还断定智化寺四调中的“接调”、“分明是梁、隋间的‘碣石调',经唐宋后讹变成‘歇指调',到了你们的时代又音讹为‘结之'或‘皆止',”“同样也很显明,‘月调'是唐代的‘越调'。”随后,刚刚被文化部任命为中央音乐学院民族音乐研究所副所长的杨荫浏也带着助手走进了智化寺。也许是由于所受到的学术训练不同,也许是由于杨荫浏深厚的道教音乐和基督教音乐的背景,与查阜西比起来,杨荫浏的头脑显然要冷静得多。

其后的研究成果,集中在当时以油印本形式印刷,注明“本书系初步资料,仅供参考”的两本“采访记录”----- 《智化寺京音乐》中。“采访记录”共分三个部分。第一册是“中央音乐学院中国古代音乐研究室采访记录第一号与第五号”,即“智化寺京音乐(一)(二)”,第二册是“中央音乐学院中国古代音乐研究室采访记录第二十一号”,即“智化寺京音乐(三)”。在第一册的第一页,杨荫浏便先打出了一块“盾牌”。他说:“统治阶级所设立的寺院里面的僧人,并不等于统治阶级自己;他们是为统治阶级所雇佣、所使唤的。这些不属于禅门的僧人,他们的宗教信仰,向来被禅门所看不起。他们与人民较为接近,他们有更多的生活,因之他们能保存民间较丰富的音乐。”

在《智化寺京音乐(一)》中,杨荫浏考察了“智化寺的历史及其音乐传统”、“擅长京音乐的僧人”、“曲调”、“乐谱”、“宫调问题”、“乐器”、“音律矛盾问题在近代合奏乐器间之逐渐加深”、“音律矛盾之解决途径”、“管乐器及云锣的奏法”、“绝对音高”、“曲牌名称”等问题,对智化寺音乐进行了历史及音乐形态学的初步研究。他调查了十九个僧人的基本状况,分析了当时见到的四种乐谱,着重研究了智化寺京音乐所用的宫调和乐器。他特别指出:智化寺的笙“还是北宋‘大乐'所用的笙的旧制。”“民间一般流行的笙,大都有十三簧;河南流行的方笙有十四簧;保定‘吹歌会'中虽然有自己点的所谓‘全字笙',但十七管中,有二管无簧不用,实际只用到十五簧。现在我们所遇见的乐队,实际应用十七簧的,还只有智化寺的乐队,这是可以注意的。”他还特别以此为例批驳了日本音乐学家田边尚雄“今日中国所行者备十三簧,四管不用簧”的成说。对智化寺的九孔管,杨荫浏也指出:“现在一般流行的管,都是前七孔、后一孔,共八孔。但宋陈旸《乐书》(公元1099 年)讲到筚篥,却曾说:‘其大者九窍,'而且又加注:‘今教坊所用,前七空,后二空……'现在智化寺的管九孔,确是北宋教坊筚篥的遗制。”杨荫浏在面对这些珍贵的古代文化的“活化石”,面对这些被外国“权威”轻易否定了的文化遗存时,并没有像他的一些同行一样过于激动,而依然保持了他学者的冷静和深入的思考。使他比他的许多同事对日后的音乐史研究有更多影响的原因之一——他对中国古代音乐史深入而广博的知识,使他在研究“音律矛盾问题在近代合奏乐器之间逐渐加深”的课题时,得出了这样非但不够“热情”,反而略带“遗憾”的结论:智化寺笙是从宋笙“倒退一步”的产物,“它继承了唐宋间的巢笙,而忘记连它原有的两个义管一同保存下来;因之,它虽然可以翻调,但无论如何,决不能翻全十二调。”而他对智化寺笛与云锣的音乐形态学研究,也使他得出了唐宋之后,尤其是“明代宣宗(1426 -1435 )以后,有着连一接二的外患,直接对于人民的生活,间接对于民间音乐艺术的发展,都起着不利的影响”的结论。

杨荫浏对智化寺音乐的相对冷静,可能也与他个人的审美情趣有关。与他从小接触的、活泼、生动、与民间音乐有着更紧密关联和更近似风格的道教音乐不同,智化寺音乐显得过于沉闷。他在1961 年的一篇文章中曾这样形容智化寺音乐:“因为演奏者大多数是与劳动人民有着一定距离的和尚,演奏的场合又常常是在寺院里或在人家进行的法事中,所以其所表达的清调是比较平静而且略带沉闷的气氛,其慢板的加花变奏部分,流于老一套的固定形式,演奏者用惯了老一套的音乐语汇,摆脱不开,奏这一曲的慢板和奏令一曲的慢板,味道差不多少,各个曲牌,缺少鲜明的特点,给人以一般化、千篇一律之感。”27

他再一次接触佛教音乐,是在1956 年。这一年的4 至7 月,杨荫浏率领由民族音乐研究所和湖南省文化局联合组成的采访队,对湖南民间音乐进行了一次普遍调查,采访了44 个县,“这项工作,在中国历史上,任何时代,都未曾有人做过。所以,可以说,这是中国有史以来第一次对本国音乐在一省范围以内,所做的普遍调查;……这在全世界中间,也还比较是一项独特的新创的工作。”28的确如此,与一般来讲由个别或少数音乐学家进行的“田野工作”不同,由政府文化部门组织的、对一个省(其面积接近英国)大规模的音乐调查,在当时的世界上也是罕见的,在中国的历史上,也仅有那一次。对于佛教音乐来说,这也是有史以来第一次全面的调查。在民族音乐研究所1958 年12 月油印的“湖南音乐普查报告附录之一”《宗教音乐》和1960 年由音乐出版社正式出版的采访报告《湖南音乐普查报告》一书中所记录的这次有关宗教音乐的采访结果,涉及佛教音乐(包括禅门音乐、应门音乐和民间佛曲)、道教音乐、师教(巫教)音乐、儒教音乐等四个方面。仅就佛教音乐中的禅门音乐来说,就分别对“课诵中的音乐”、“焰口中的音乐”、“水陆中的音乐”进行了较详尽的访问和现场录音。而“朝暮课诵”、“焰口”与“水陆法会”,是汉传佛教应用音乐的三个最重要的场合。杨荫浏当时采访的一些僧尼,如博明、隐莲、少康、寿嵩、禅照等,都对佛教音乐有着较深入、全面的了解。比如其中的博明,至今被称为湖南佛教界的“三杰”之一。杨荫浏在调查中不但通过他们了解并详细记录了湖南佛教音乐的基本情况,还亲自记词记谱,使这本调查报告具有长久的学术价值。

在湖南的音乐普查中涉及到的道教音乐、师教(巫教)音乐及少量所谓“儒教音乐”,都在“普查报告”中有较详细的记录。在结束了这次音乐普查之后,杨荫浏似乎再也没有时间和机会接触和研究宗教音乐了。他的工作中心渐渐过渡到《中国古代音乐史稿》的撰写上去了。因此,这次音乐普查,为杨荫浏宗教音乐的实践与研究划上了一个完整的句号,使他对目前中国的“三大宗教”——佛教、道教、基督教的音乐研究,都有所涉及并有所成就。而对中国当代音乐学的建设而言,这次音乐普查,则有着十分重要的、超越了一个湖南省、也超越了宗教音乐本身的意义。它不但为当时刚刚正式起步的中国音乐学树立了一个“田野工作”的示范,也为七十年代末开始的《中国民歌集成》和《中国民族民间器乐曲集成》的全国范围内的搜集、整理、编撰工作,提供了一个高质量的、可操作性极强的样板。

40 多年过去了,当作为杨荫浏先生最后一个研究生的笔者对中国各地的佛教音乐进行了长达十数年的调查、采访、研究之后,今天再回过头来看杨荫浏当年的调查报告,仍然觉得这个报告已经涵盖了中国佛教音乐的几乎全部内容。后人所能作的,只不过是对他的成果“拾遗、补漏、纠偏”,使其更加全面、深入而已。这就像他的名着《中国古代音乐史稿》,虽然有许多人会不断地发现它的“毛病”,不断地对它的某个方面进行修正和“超越”,但是,只要是在中国古代音乐史的领域里,无论任何人的任何进步,都不可能脱离杨荫浏所提供的框架与基础而完成。

四、《如何对待我国的宗教音乐》——杨荫浏后半生的宗教音乐观

任何一个中国学者的思想都不会在中华人民共和国建国后的几十年中没有丝毫改变,杨荫浏也不例外。被宗教音乐引进音乐殿堂并一生与宗教音乐有着难解之缘的杨荫浏,在其后半生如何看待宗教音乐,是一个有趣、同时也值得认真研究的问题。杨荫浏自己对这个问题作过一次难得的、全面的阐述。

1961年5月10日,文汇报第3版以头条位置通栏标题发表了杨荫浏的重要文章《如何对待我国的宗教音乐》。一个全国性的大报以差不多一整版的篇幅发表这样一篇对绝大多数读者来说内容过于生僻的署名文章,无论在当时还是现在看来,似乎都有点令人难以置信。这一年,是所谓“三年自然灾害”的第二年。现在人们才知道,主要是由于政策的失误,经过了“大跃进”和“反右倾”之后的1960 年,我国的国民经济已濒临崩溃的边缘。根据“改革开放”后公开发表的数字,1960 年我国的粮食产量为2870 亿斤,跌落到1951 年的水平;棉花的产量也跌落到1951 年的水平,油料则跌落到建国时的水平。“相当地区因食物营养不足而相当普遍地发生浮肿病,不少省份农村人口死亡增加。由于出生率大幅度大面积降低,死亡率显着增高,据正式统计1960 年全国总人口比上一年减少一千万。突出的如河南信阳地区,1960 年有九个县死亡率超过100‰,为正常年份的好几倍。”291961 年1 月,中国共产党的八届九中全会在北京召开。从1958 年开始的“大跃进”,就是在这次会议上划上了句号。据说,在这次全会和在为召开这次全会所举行的中央工作会议上,毛泽东多次进行了“自我批评”,要求全党恢复实事求是、调查研究的作风,纠正错误,调整政策。在经济领域实行“调整、巩固、充实、提高”政策的同时,文教领域也在孕育着调整和比较宽松、比较实事求是的气氛。就在杨荫浏这篇文章发表后大约一个月,中央政治局批准发布试行在聂荣臻主持下制定的《关于自然科学研究机构当前工作的十四条意见》(简称“科学十四条”)。这样的一种政治形势和气氛,无疑是杨荫浏这篇文章得以发表的重要背景。

这篇文章出现的直接原因,则是1960 年“民族音乐研究班”30集体编写《民族音乐概论》时,就如何对待我国的宗教音乐问题发生的一场辩论。一些人在“左倾”政治思潮的影响下,从“阶级斗争”的观点出发,认为“民间音乐都是好的,宫廷音乐和宗教音乐都是坏的。”31但是,这场争论当时并没有结果。正如杨荫浏在此文中所说的那样,“赞成宗教音乐的理由既不充分,反对的理由也不充分。在我们的争论中间,一时得不出结论。这正反映了宗教音乐在阶级关系上的复杂性,使我们不可能简单用几句话来解决它。”为了进一步阐述自己的观点,经过认真的思考,杨荫浏发表了这篇在当时应该说是最客观、最深刻、同时也最符合当时被推崇为“无产阶级的思想武器”的辩证唯物论和历史唯物论的文章。我们有理由认为杨荫浏发表这篇文章的目的,是希望在“要有鲜明的阶级性”的前提下,为我国历史上宗教音乐存在的合理性提供理论根据。换句话说,就是要为宗教音乐在中国音乐学中(请注意!是“在中国音乐学中”,而不是“在现实的音乐生活中”)争得一席之地。在文章的一开始,杨荫浏首先要人们注意到宗教音乐问题的复杂性。他说:“我们研究民族音乐,要实事求是,要有鲜明的阶级性。为了要达到这一目的,我们要采取细致分析的态度,……因为民间音乐,虽然主要是优秀的,但其中也还有一部分糟粕,应该予以批判;宫廷音乐和宗教音乐,虽然就其应用的阶级目的而言,主要是坏的,但其中特别是曲调的部分,却还含有一部分精华,应该特别把它剔造出来,以之归还人民。”“要是笼统地想,因为宗教是不好的,所以宗教音乐一定也全是不好的。那就太简单了。”在强调了宗教音乐问题的复杂性之后,杨荫浏着重提出了要区分什么是宗教音乐,什么是民间音乐的问题。他指出有两种错误的倾向:“有些人把含有宗教内容的音乐视为宗教音乐,而把宗教中使用的民间音乐,视为民间音乐,不再在不同生活环境中不同的表演风格上加以区别。有些人把凡是寺庙里曾经用过的音乐都视为宗教音乐,不再从曲调内容和创作的来源上加以区别。”在批评了这两种错误倾向后,杨荫浏大声疾呼要对我国的民族音乐进行细致、深入的研究。他说:在“有了比较深入的研究之后,我们也许渐渐能比较有把握地说,这是宗教的,那是民间的。……今天我们还不敢说已经区别清楚。当我们否定宗教音乐的时候,仍有连其中的民间音乐部分一股脑否定掉的危险。”

杨荫浏为宗教音乐争取一席之地的理论,是分为三个层次的:第一,强调宗教音乐与民间音乐的联系,强调不能因否定宗教音乐而殃及民间音乐。这在当时的政治气氛中,与其说是最有效的策略和最能使大多数人接受的理论,不如说是当时唯一可能存在的思想方法。第二,在祭起“民间音乐”这面大旗之后,进一步提出:“寺院音乐中非但有许多民间音乐可以供我们采用,即使某些在今天不能直接采用的东西,也还有一部分价值。”在当时,假如说强调宗教音乐因为与民间音乐有联系而应该有活命机会的第一层理论还比较容易被接受的话,那么,提出“非民间音乐”也还有“一部分的价值”,则不但需要更大的理论勇气,也需要更翔实、更学术化的论证。为此,杨荫浏在“对一些例子的初步分析”中,以北京智化寺音乐、湖南佛教寺庙中的唱诵曲和青城山的道曲为例,详细论证了即使是宗教性较强的东西,“也都有可以供我们参考和学习之处。”对于智化寺音乐,他虽然认为“其所表达的清调是比较平静而且略带沉闷的气氛,……味道差不多少,各个曲牌,缺少鲜明的特点,给人以一般化、千篇一律之感。”但他仍然认为可以从中学到很多东西,比如“它的慢板乐曲中复调音乐的运用,配器上各种乐器性能的突出,套曲的组成方法,各种乐器上的演奏技术,和更多保存着民间音乐的演奏风格的快板曲调部分,”也许是为了说服对方,他提出了一个相当危险的口号“用我们的看法去选择,用我们的理解去演奏”。当然,这种非常可能将“原汤原汁”的传统文化“歪曲”的理论在现在的音乐学家中不会不遭到反对。更何况,我们今天虽然无法肯定地为杨荫浏所说的“我们”划分一个准确的内涵和外延,但按照当时写文章的一般规律和流行的语言习惯来理解,这个“我们”不一定仅仅指的是“音乐学家”甚至“音乐工作者”,同时也还可能是指“我们无产阶级”。

对于寺庙内宗教内部的唱诵音乐,杨荫浏无可奈何地承认这些音乐虽然从理论上说,仍然是来自民间,但“经过长期的歌唱,加进了许多结合了宗教的崇拜生活而逐渐产生出来、累积起来的那些含有宗教情调的音乐语汇,而且达到了定型化的程度,那就根本上变定了质,而一般说来,是无可救药了。”这种认识,可能是杨荫浏对争论对方观点的妥协,也可能就是他本人当时的真诚的想法。我在《智化寺音乐与中国音乐学》32一文中曾经说过这样一番话:“几年前,一个海外的音乐学家曾用遗憾的口吻谈及杨先生《中国古代音乐史稿》中有一些带着鲜明时代色彩的政治术语,以为这影响了这本传世之作的学术价值。当时,在场的中国学者们竭力强调杨先生的“苦衷”,竭力强调在当时的中国使用这种方法——即往严肃的学术思考中掺“政治沙子”的方法的必要性,竭力强调说一些违心话是当时的中国学者为了得到学术生命的延续而普遍付出的代价。但实际上,问题的实质却远比这些“解释”复杂得多、深刻得多。某些学者当时这样做可能是为了达到学术目的而有意在政治上“曲意奉迎”,但更多的学者当时这样做恐怕并非出自如此“实用”的考虑。实际上,就像现在谁都不能不承认《中国古代音乐史稿》奠基性的学术价值一样,谁也都无法怀疑杨先生在这些学术着作中所表露出政治观点时的真诚。要知道,那一代的大多数中国学者,当时的的确确是在自觉自愿地“洗脑”,自觉自愿地用当时流行的意识形态指导自己的学术工作。应该说,他们往自己的学术思考中“掺沙子”,绝不是“资产阶级知识分子‘打着红旗反红旗'”的“伎俩”,而是一种发自内心的政治冲动。没有人强迫或建议杨荫浏把“民歌”和“民间音乐”放在每一章的最前面阐述,也没有人让他在他的着作中得出一个“统治阶级痛恨民歌”的结论。杨先生之所以如此,是中国那一代知识分子从“五·四”便开始的、充满痛苦与自虐心理的思想历程的必然结果;是从本世纪刚刚开始便喊出“劳工神圣”的精英们在“工人阶级当家作主”之后在文化上的合乎逻辑的结论。……而只有了解到这一代人尤其是这一代知识分子心灵扭曲的“真诚性”,才能真正认识本世纪这场悲剧的深刻性。”

无论如何,杨荫浏在“反右”、“大跃进”已经结束而“社会主义教育运动”、“文革”尚未开始的这一段建国以来相对来说较为宽松的政治环境中,得到了一个充分表达自己观点、为中国宗教音乐争取合法地位的机会。他甚至以“充分的理由”阐述了自己在这个问题上的第三层观点:即使对于“我们无产阶级”来说是“无可救药”了的“坏东西”,作为一个音乐学家,也还是“记录下来比不记录下来好。”为了说明自己的论点,他举出了三个理由:第一,因为宗教音乐的有些曲调同时也在民间音乐中存在,“从而证明:即使专用于宗教内部的宗教仪式歌曲,其曲调还是来自民间;……这至少可以帮助我们更加确定劳动人民对于音乐的创作权。”第二,“其中《赞》、《偈》、《白》的歌词符合于词牌、诗体、四六骈文等格律……我们至少可以从节奏、调式、曲调的大体结构等方面得到一些知识。利用这些知识去研究非宗教音乐。”第三、“那些梵文译音的歌曲,可能出自印度”,因此,“存此线索”,则不但可以“在将来研究印度音乐和中国音乐的关系问题以及佛教音乐和中国民间音乐的关系问题时,我们至少有所依据,较易分清是非”;而且,更重要的是,在西方资产阶级学者的“文化西来说”面前,“我们保存这类材料,将会从有助于将来划清佛教音乐的国籍问题,达到纠正由佛教音乐外来说而至于夸大中国全部音乐文化中外来影响的偏向的目的。”

为争取宗教音乐的“研究权”,亏得杨荫浏能找出这么多的理由!当然,这些“理由”,在现在的音乐学家们看来也许有点多余、有点滑稽。但在当时,我相信所有从心里信仰马克思主义同时也是从心里热爱中国传统文化的中国人在读到这篇文章时,都会在激动与会心的感受中赞同杨荫浏的观点并由衷地赞叹他理论的完美与论据的充足。

在这篇文章中,杨荫浏还分析了我国宗教音乐的特点。他将中国的宗教音乐与西方的基督教音乐作比较后,认为与欧美有许多大音乐家参与基督教音乐的创作不同,中国宗教音乐的最大特点是利用民间的现成音乐。他指出中国宗教音乐有“双重作用”——“对内,是直接为宗教生活服务;对外,是吸引人民群众去迷信宗教,间接为宗教服务。”他还进一步分析了这种“对外”的音乐会逐渐转化为“对内”的音乐,而且用当时最“时髦”的、来自毛泽东着作的哲学语言说:这“是一个由量变到质变的过程”。他还强调中国的宗教音乐数量比基督教音乐要少,他估计中国的佛道教音乐大约只有几百曲,而“西洋的宗教音乐,则光基督教的赞美诗一项,大家知道的就有几十万曲之多。”在又一次强调宗教音乐“掠夺人民创造的成果,占为己有,从而投人民所好,引诱人民去相信宗教”的同时,还相当深刻地指出了问题的另外一面:“宗教音乐的发展是在经常受着广大人民美学观点的支配。”在文章的最后,这位中国音乐学的奠基人这样说:“若我们能用毛泽东思想武装自己,加强无产阶级的鉴辨能力,则我们在对宗教音乐的研究中,必然能做到既不至于受到宗教毒素的侵蚀,又不至于让宗教音乐中某些有用的东西从我们手中轻易溜掉。”

1962 年,杨荫浏还在《古代歌曲》上发表过《从封建统治阶级歪曲民间音乐谈到如何对待宫廷音乐和宗教音乐的问题》一文,其中的主要观点,与他在《中国古代音乐史稿》中始终贯彻的观点相同,在说明宗教音乐与民间音乐有联系的同时,更多地强调了阶级斗争的理论。以后,随着大陆政治形势的发展和他自己工作重心的转移,杨荫浏几乎不再谈这个越来越敏感的问题了。至于在“史无前例”的“无产阶级文化大革命”中,杨荫浏如何解释他早年的宗教活动以及他当时“如何看待我国的宗教音乐”,我们没有可供引用的公开材料。但我们可以想见,除非面对红卫兵的盘问,他自己是不会主动再去碰这个话题的。毕竟,在一个仅仅因为某人曾经身为教徒便可能带来麻烦的时代,保护自己才是最重要的。

我们可以确知的是,“文革”对宗教及宗教音乐的冲击与破坏,使杨荫浏在其晚年对宗教音乐的研究持一种及其悲观的态度。他在“文革”其间所见到、所听到的所有事情,都使他深信在中国辽阔的土地上,已经不存在任何宗教活动,因此也就没有可能再对宗教音乐进行调查与研究了。1982 年,笔者考入中国艺术研究院研究生部,成为杨荫浏先生生前所招的最后一个研究生。当笔者向先生汇报自己想以中国佛教音乐为题作自己的学位论文时,先生不同意,他说:“你想研究佛教音乐,那就只能去香港、台湾了!”

我们在赞美中国传统文化的伟大、丰富和源远流长时,常常忘却中国传统文化另一个更值得赞美、惊诧的特质——它的无与伦比的、无论怎样估计也不会过分的生命力。我们在清算对中国传统文化造成惨痛破坏的那段历史时,也常常忽略问题的另一面——无论是秦火,还是“文革”,都不能摧毁中国传统文化的生命。杨先生的晚年,已无法再作“田野工作”,被迫蜗居在东直门外的寓所里。他没有想到,就在他告别这个世界之后不久,那曾经给了他最初的音乐启蒙并几乎伴随他一生的中国宗教音乐,又像野火过后的春草一样再生了!1989 年春,笔者第一次将五台山佛乐团带到香港的沙田大会堂,1998 年,笔者以“中国佛教音乐的历史与现状”为题在台湾的几个大学和佛学院作了系列演讲。近几年来,中国的佛教乐团频频出现在世界许多国家的音乐节和音乐厅里,高扬佛曲、低吟梵呗,使中国传统音乐中的这朵奇葩香传域外。也就是在台湾的一次演讲中,笔者针对某些朋友认为中国传统文化已在大陆中断的误解说:“我充分理解朋友们这种担忧的善意和产生这种担忧的理由,但是,我还是希望一切真正热爱中国传统文化的人们,不要低估中国传统文化的生命力和在中国民间深入的程度,更不要低估千千万万普普通通的中国老百姓保护、承继传统文化的热情和能力。”我还曾半开玩笑地引用《红楼梦》中的话说:“瘦死的骆驼比马肥。”中国的宗教音乐,在经历了无数次的打击之后,并没有死,它不但又一次“活”了过来,还可能比过去更“火”!在这篇文章的最后,我想用先生逝世时我填的一阙《雨霖铃》作为结束,兼以此纪念先生百年诞辰:

春归巷陌,却闻仙逝,月沉星落!十番鼓儿呜咽,筝哭瑟痛,哀凝金钹。只盼耳提面授,竟长辞莲座。泪尽矣,举目高天,乐史煌煌如碑立。

等身着作称巨擘,弄八音,常顾管弦错。古今融会中西,制律管,荀卿惭涩。更寻旧曲,应换白石一声欣诺。百年后,风吹桃李,乐坛青青色。

(原载《音乐研究》2000 年第1 期)

1《杨荫浏小传》,见《杨荫浏(纪念集)》,社团法人中国民族音乐学会,1992 ,台北,99 页。

2《杨荫浏评传》,见《杨荫浏(纪念集)》,社团法人中国民族音乐学会,1992 ,台北,118 页。

3《最后的课》,见《杨荫浏(纪念集)》,社团法人中国民族音乐学会,1992 ,台北,60 页

4华蔚芳《杨荫浏年表》,见《杨荫浏(纪念集)》,社团法人中国民族音乐学会,1992 ,台北,109 页。

5华蔚芳《杨荫浏年表》,见《杨荫浏(纪念集)》,社团法人中国民族音乐学会,1992 ,台北,109 页。

6《杨荫浏手迹·心声》,见《杨荫浏(纪念集)》,社团法人中国民族音乐学会,1992 ,台北,88 -90 页。

7《如何对待我国的宗教音乐》,1961 年5 月10 日《文汇报》第3 版。

8与曹安和、储师竹合编,1952 年上海万叶书店出版,1954 年北京音乐出版社出版,更名为《阿炳曲集》

9与曹安和合编,1951 年音乐出版社出版;1983 年重版时改名《苏南十番鼓曲》。

10 1980 年音乐出版社出版,系整理三十年代所记录之旧谱。

11《最后的课》,见《杨荫浏(纪念集)》,社团法人中国民族音乐学会,1992 ,台北,59 -60 页。

12冯文慈《中外音乐交流史》,湖南教育出版社,1998 年,第254 页。

13陶亚兵《中西音乐交流史稿》,中国大百科全书出版社,1994 年,第175 页。

14杨荫浏《圣歌的翻译》,见《真理与生命》第九卷第一期,燕京大学宗教学院,1935 年,第35 -42 页。

15《普天颂赞》线谱本“序言”,见《普天颂赞》,上海广学会会,1936 年,第3 页。

16同上注。

17杨荫浏《联合圣歌委员会第二次总会报告书》,见《真理与生命》第七卷第二期,燕京大学宗教学院,1933 年。

18见《普天颂赞》线谱本1947 年版所付“普天颂赞版次销数”。

19见《普天颂赞》数字谱(简谱)本序,上海广学会,1936 年,第3 页。

20杨荫浏《普天颂赞》线谱本序,上海广学会,1936 年,第4 -5 页。

21《真理与生命》所载杨荫浏有关基督教音乐的文章有:《圣歌委员会第二次总结报告》,1932 ,7 卷2 期;《中国信徒对于选择圣歌的文字观》,与费佩德合着,1934 ,8 卷1 期;《圣歌探讨之初步》,1934 ,8 卷1 期;《中国信徒对于配合圣歌音乐上的主张》,1934 ,8 卷1 期;《中国信徒对于圣歌中几个称谓词的主张》,与刘廷芳合着,1934 ,8 卷3 期;《西文的音乐特性》,1934 ,8 卷7 期;《圣歌的翻译》,1935 ,9 卷1 ,3 期;《关于〈普天颂赞〉集》,1935 ,9 卷8 期;《基督教的圣歌略史》,1936 ,10 卷3 期;《〈普天颂赞〉里的圣歌产生年代表》,1936 ,10 卷3 期;《圣乐的欣赏》,与费佩德合译,1936 ,10 卷5 ,7 期;《圣歌音调史》1936 ,10 卷5 期、1937 ,11 卷1 期。

22《赞美诗新编》序言,中国基督教协会,1983 年,第6 页。

23《国乐前途及其研究》,连载于1942 年《乐风》二卷四期、1943 年三卷一期、1944 年三卷二期。

24该文载于《中央音乐学院学报》1998 年第2 期。

25查阜西(1898 -1976 ),又名夷平,古琴家,曾先于杨荫浏接触智化寺音乐。

26见田青《世纪末回眸——智化寺音乐与中国音乐学》,见上注。

27杨荫浏《如何对待我国的宗教音乐》,《光明日报》,1961 ·5 ·10 ,第3 版。

28杨荫浏《湖南音乐采访队的普遍调查工作》,见《杨荫浏音乐论文选集》,上海音乐出版社,262 页。

29此段数字及引文均出自中共中央党史研究室着、胡绳主编《中国共产党七十年》,中共党史出版社,1991 年,北京,第381 页

30“民族音乐研究班”由中央音乐学院中国音乐研究所举办,其成员来自全国各音乐、艺术院校的师生及其他单位的音乐工作者和中国音乐研究所的研究人员共60 人,《民族音乐概论》初稿即由该班全体人员编写。

31杨荫浏:《如何对待我国的宗教音乐》,文汇报,1961 年5 月10 日,第3 版。

31 载《中央音乐学院学报》1998年第2期。

田青,著名音乐学家、非物质文化遗产保护专家。长期致力于中国民族民间音乐和宗教音乐的研究,积极推动中国非物质文化遗产保护工作,因力推“原生态”唱法、主张文化多样性、弘扬中国传统文化而有较大社会影响,著有《中国宗教音乐》、《净土天音》、《捡起金叶》、《佛教音乐的华化》等多部著作。

现为中国艺术研究院音乐研究所所长、宗教艺术研究中心主任、研究员、博士生导师。兼任中国昆剧古琴研究会会长、中国佛教协会顾问、全国政协委员。

-

微信公众号中国音乐网官方微信公众号

微信公众号中国音乐网官方微信公众号 -

官方邮箱chnmusic@qq.com

官方邮箱chnmusic@qq.com -

官方微博中国音乐网官方微博

官方微博中国音乐网官方微博 -

官方微信官方微信:chnmusiccn

官方微信官方微信:chnmusiccn -

联系客服客服QQ: 2296549528

联系客服客服QQ: 2296549528